繪畫的當代宣言?

激進畫像:新千禧年時代的繪畫

倫敦白教堂藝廊/2020年2月6日~5月10日

「從今天開始,繪畫已死。」法國畫家保羅.德拉洛須(Paul Delaroche)在1840年左右看到第一張印刷版畫後如此表示。然而,繪畫並沒有消亡,反倒攝影術誕生了。相機的發明衝擊了既有的觀看方式,繪畫自此承載了前所未有的美學浪潮:印象派與後印象派對描繪對象的改變、現代主義對抽象化的追求、藝術家使用自身身體做為主體和客體,以及對藝術市場的排斥與擁抱。1980年以降,錄像、裝置與表演雖成為更多藝術家偏好的創作形式,但繪畫沒有沒落,也從未離去過。

倫敦白教堂藝廊(Whitechapel Gallery)推出展覽「激進畫像:新千禧年時代的繪畫」,試圖統整千禧年後興起的一波具象畫復興風潮。該展集結十位以繪畫做為主要媒材的當代藝術家:邁克爾.阿米泰吉(Michael Armitage)、希絲莉.布朗(Cecily Brown)、妮可.艾森曼(Nicole Eisenman)、桑雅.坎塔羅夫斯基(Sanya Kantarovsky)、塔拉.馬達尼(Tala Madani)、瑞安.莫斯利(Ryan Mosley)、克莉絲汀娜.夸爾斯(Christina Quarles)、丹尼爾.利希特(Daniel Richter)、達娜.舒茲(Dana Schutz)、莎芭拉拉.塞爾弗(Tschabalala Self)。他們的繪畫照映了我們所處的時代,具有多重混雜的特質,不僅回溯藝術史,在挪古喻今之下加入當代的詮釋,回應當前社會與政經狀態、身分政治和數位資訊時代下,人與科技、環境間的關係,創作出雜揉時事與想像元素的視覺語彙,表現時代的精神。

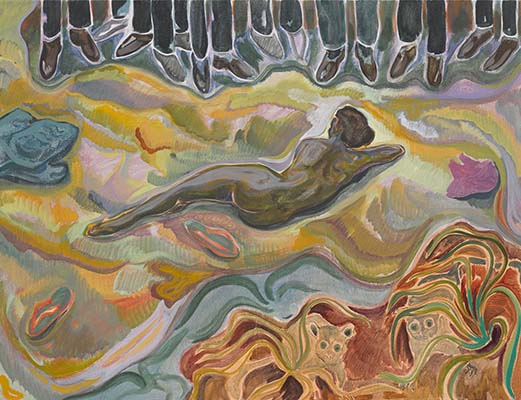

英國藝術家希絲莉.布朗的作品可見數位時代帶給她的創作靈感。布朗筆下的人呈現被解構、扭曲的變形狀態,畫面上洋溢著繽紛的色彩,具律動感。人物的形象和抽象化的背景融為一體,其中的戲劇性情節被隱藏在紛亂色彩中,考驗觀者的拼合能力。

希絲莉.布朗 女僕節 2005 油彩麻布 198.1×200.7cm Courtesy of the Hiscox Collection ©Cecily Brown. Courtesy the artist, Thomas Dane Gallery and Paula Cooper Gallery, New York

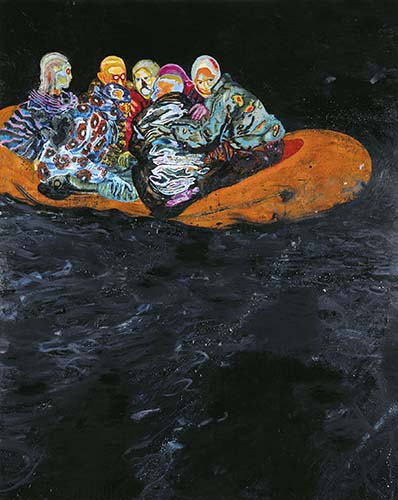

德國畫家丹尼爾.利希特同樣游移於抽象與具象。1990年代的創作具抽象的表現,千禧年後轉向最為人所知的具象畫系列。他取材時事並在大型且富強烈敘事的表現下,傳達對社會問題的關懷與反思。

丹尼爾.利希特 塔里法 2001 油彩畫布 350×280cm Courtesy of Galerie Thaddaeus Ropac, London, Paris, Salzburg ©Daniel Richter / DACS, London 2019

非裔英國藝術家邁克爾.阿米泰吉的繪畫則實踐了數位時代的「剪下、貼上」動作。他從各種途徑收集圖象,如新聞和社交媒體,再加上個人經驗及人物寫生,混合集體記憶和他的個體記憶,交織出一幅幅幻想式的具象畫。內容上,他經常挪用藝術史上的名畫,以揭示當代東非的文化和社會政治現實。

邁克爾.阿米泰吉 #我的穿搭我的選擇 2015 Lubugo樹皮、油彩布料 149.9×195.6cm ©Michael Armitage. Photo ©White Cube (George Darrell)

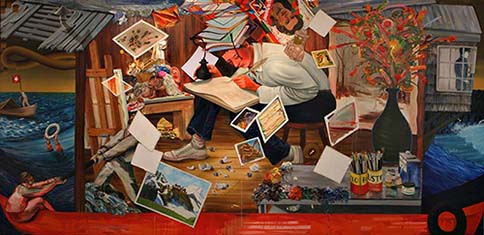

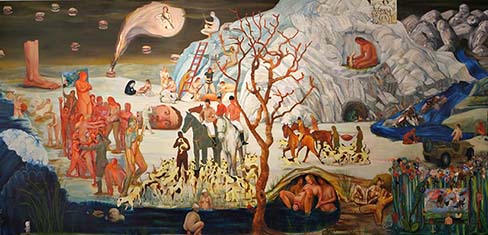

妮可.艾森曼的作品同樣取材自藝術史,包括印象派、德國表現主義和20世紀的社會寫實繪畫,但其內容描繪的是當代論題,其中的核心是她以酷兒身分對同志社群、身分和性別認同的關注。雙聯幅〈進步:真實與想像〉以魔幻的風格創造如寓言故事的場景,畫作左幅圍繞在藝術家的工作室,整個房間漂浮在海上;右幅則是一座女性之城,這些女性從事狩獵並生產藝術品,其中斬斷的頭部和腿踝是男性存在的唯一證據。

妮可.艾森曼 進步:真實與想像 2006 油彩畫布 243.8×457.2cm×2 Courtesy of Ringier AG / Sammlung Ringier, Switzerland

從布朗到夸爾斯的變形人形、利希特對難民與全球離散的關注、艾森曼和莎芭拉拉.塞爾弗對女性意識的發聲……,「激進畫像:新千禧年時代的繪畫」中的畫作呈現的是當代最為顯著的現象以及最為急迫的論題,同時試問:人像在當代繪畫中具有什麼樣的意義?當每個人都能成為表演者並展示給全世界,繪畫能帶給我們的視覺衝擊是什麼?

攝影術的發明延伸出拍攝者與被攝者的關係論點,然而這樣單向的關係已不再,數位時代允許每個人製造影像,自身是拍攝者也是被攝者,也同時能在被 攝者未知的狀態下取得影像。然而,繪畫與攝影或任何流動影像不同的是其時間性,如約翰.伯格(John Berger)在〈繪畫與時間〉散文中所論:「繪畫是 從過去接收到的預言,預言觀看者在那個時刻從繪畫中看到的東西。」當我們注視著繪畫,我們看到的是「之前、此際和之後」。當科技日新月異,繪畫是否反倒成為一座避風港,讓我們得以靜下來觀看自身?