不息與無為

第五十七屆威尼斯雙年展中國館評述

第57屆威尼斯雙年展中國館現場一景(攝影:陳旖)第57屆威尼斯雙年展中國館現場一景(攝影:陳旖)

第57屆威尼斯雙年展中國館現場一景(攝影:陳旖)第57屆威尼斯雙年展中國館現場一景(攝影:陳旖)

每一次提筆寫威尼斯雙年展中國館都感到舉筆艱難,因為中國對當代社會來說是一個複雜的存在,其社會複雜性也決定了藝術具有複雜的型態,要讓一個十三億人口的大國推舉出幾位藝術家來代表本國的當代藝術,實在是一件不容易的事情。

每次中國館的選題、作品以及呈現的狀態,都會帶來不少非議。總之,即使獲得國家館金獅獎也會遭到非議。況且,獲獎對於中國館來說是一件遙遠和不必想像的事情。就像我們這些行業裡的人都認為俄羅斯館,無論是藝術還是建築都相當不錯,可是他們沒有一次獲獎,和屢次獲獎的日本相比,俄羅斯國家館顯然是被冷落的角落。既然威尼斯雙年展是一個藝術的大家庭,相當於藝術界的聯合國,那麼我們還是有必要對國家館的個案進行評說。

何為不息?

起先,我聽到中國館的主題「不息」這個概念,覺得很邱志杰,應該說這是這位中國館策展人執意從中國非物質文化遺產中不斷獲取當代藝術的靈感和中國智慧最新的一次探索。

「不息」一詞,馬上讓我想起廿五年前我在中央美術學院畢業後閱讀的一本書《無能子》,這是唐末道家思想流派的一本有關哲學思辨的著作。我的秉性無能讀大部頭的書,所以像《無能子》這樣不超過百頁的書,閱讀起來比較愉快。我在書上做了一些閱讀筆記,都不大記得了,只有一句話一直記得,即無能子說:「天地,無為也。日月星辰,運于晝夜;雨露霜雪,隕于秋冬,江河流而不息,草木生而不止。故無為則能無滯。若滯于有為,則不能無為矣。」這段話就是這本書全部的精華所在。我以為「不息」就是道家的一種思想,可是做為國家館,尤其是當代中國信奉無神論的現狀,沒有一位策展人敢在競選國家館策展人的方案裡大談道教學說。我覺得做為策展人的邱志杰,是知道「不息」這個詞的出處,也就是出於一種策展的策略考慮,他不可能爆出這些中國非物質文化遺產的思想來源。

汪天穩、鄔建安、湯南南、姚惠芬 不息—移山填海 皮影表演(攝影:沈曉閩)

汪天穩、鄔建安、湯南南、姚惠芬 不息—移山填海 皮影表演(攝影:沈曉閩)

策展人要正什麼?

確切地說,邱志杰的真正身分不是策展人,他主要還是一位藝術家,客串策展,新近才賦予他中央美術學院行政職務實驗藝術學院院長,他選擇競爭第五十七屆威尼斯雙年展中國館策展人的角色,也是想延續和推廣他長久以來在藝術上的追求——如何以一個新的角度讓中國傳統民間藝術的智慧登上世界藝術的舞台。記得1980年代威尼斯雙年展邀請中國參加,結果文革結束不久的中國官方卻拿了民間剪紙參展,成為一個至今中國藝術界都拿來嘲笑的例子,因此也有人將這次中國館以非遺為主題參展比做和當年的笑話不分上下,這應該是一個語境不太恰當的比喻。

邱志杰是科班出身,他原本是學版畫的學院派。在中國最高藝術學府建立民間美術系的是中央美術學院,那是1980年代初期的事情。第一個吃螃蟹的人就是執意創辦民間美術系的楊先讓教授,他的勇敢不知道遭到多少非議,當時他所聘請的老師有馮真教授。楊先讓是我的啟蒙老師,他在兩個方面給予我們這些版畫系的學生啟蒙,一是他是我們大一的班主任,也就是說他是版畫的啟蒙老師;第二就是他創辦了民間美術系,在民間美術方面(現在被稱作非物質文化遺產)給了我們不可多得的啟蒙,使得我在大學期間就開始關注民間美術的各個方面,比如:剪紙、年畫、皮影、刺繡、甲馬、時刻、風俗等。所以我看到中國館展場列出中國當代教育傳承關係圖表時發現楊先讓和馮真的名字,就大概知道策展人的路數了。其實邱志杰現在所接管的實驗藝術學院的前身就是民間美術系,當時的第一任系主任是資深版畫家彥涵,策展人透過一個圖表來說明民間藝術在當下中國社會中的傳承系譜。

姚惠芬、湯南南 「移山」系列 2017 錄像、蘇繡、表演 70×70cm

姚惠芬、湯南南 「移山」系列 2017 錄像、蘇繡、表演 70×70cm

姚惠芬以刺繡製作畫面中心的隕石和磚頭,湯南南在這些刺繡形象周邊投以動態錄像。於是,隕石在水下翻騰並激起氣泡和水花,岩石周邊的海浪不停漲落圍合,磚卵石在星空中默默旅行。這組「移山」的刺繡加錄像裝置既與懸掛在空中的「精衛」系列刺繡形成連接,也將成為〈不息—移山填海〉表演的一部分。在這個展廳中,作品和作品之間並沒有邊界,正如山和海、古與今、你與我之間,並沒有邊界。

早知會有非議

在策畫威尼斯雙年展中國館的最初階段,策展人就知道他的策展主題會帶來非議,不是就已經有人問過邱志杰:「為何要把『非遺』帶到威尼斯雙年展上去?」邱志杰說,他要帶去的不是「中國當代藝術」,而是「當代中國藝術」,「不息」是關於「永生」的一種中國方案。也是對威尼斯雙年展總策展人克莉絲蒂.瑪賽提出的主題「藝術萬歲」的回應。

中國館參展威尼斯雙年展完全是國家行為,國家在選擇策展人的時候,誰策展並不重要,首先是看他的策展主題。這次非物質文化遺產的主題入選當代藝術的雙年展,此一主題完全符合中國當代文化的潮流。中國現正推行的文化政策在於力圖全面恢復中國傳統文化,這一政策的背景是,中國在過去一個世紀,基本上是否認傳統文化對現代社會的作用,從五四運動開始想與傳統斷絕,一直到文革破「四舊」,尤其文革這場史無前例的浩劫,是用滅門的做法對中國傳統文化進行毀滅性的打擊。

我們已經在各個方面看到這種恢復的舉措,然而非常讓人失望的是,由於教育的缺失,使得再確定非遺傳承人和非遺項目的同時出現了很多魚目混珠,或者將原有的非物質文化遺產項目簡單庸俗化地加以複製,使得一些原本非常好的項目淪為一般的旅遊商品等現象。我們目睹這樣的現狀百般無奈,確立非物質文化遺產和非遺傳承人的過程,也有不可告人的利益混在其中,所以使得一些真正的非遺傳承人得不到應有的待遇,而卻有假傳承人獲得傳承人的稱號。在這樣一個不為大多數人所知道現狀下,中國館推出藝術家和合作多年的非遺傳承人分別和共同創作一些作品,也是呈現非物質文化遺產中正能量的一種難得的方式。因為,不管怎麼說,威尼斯雙年展的影響力是一種客觀的存在,這或許對那些濫用非遺資源的現象是一種抑制。

姚惠芬 精衛 2017 蘇繡 70×70cm

姚惠芬 精衛 2017 蘇繡 70×70cm

姚惠芬的「精衛」系列是八個散布在展廳各處不同高度的帶著繡棚的刺繡。圖形中有山海一體的浪,有飄落的羽毛,有從海螺鼓湧而出的海,有填海的山石,也有精衛鳥本身。八個繡棚敘述了完整的故事。繡棚的存在意味著它們未完成,就像精衛的工作未完成。刺繡的工作,是一針針的投入、累積,本身也是用絲線在布面填海。這是一次刺繡者向精衛鳥的致敬。

非遺和傳統藝術對當代性的啟示

我在幾個當代藝術的雙年展上,曾經看到中國民間藝術的展示,表示當代民間藝術介入當代藝術的展覽中也不是第一次,比如邱志杰就曾參與,把民間藝人郭風儀的作品帶到日本橫濱藝術三年展項目中,我也在以前的威尼斯雙年展國際展廳看過郭風儀同樣的作品。這就表示,在國際雙年展中沒有人對這樣的展出提出非議,那麼為什麼中國館展出這些作品,卻會遭到如此的非議?

其實,這是一個有關當代藝術的審視標準問題。所謂的當代藝術這個概念基本上是由西方批評家確立的。在中國社會中,藝術的王朝是否屬於社會的王朝,從來沒有一個獨立的標準,藝術的風格和社會的制度與狀態是融為一體的,無論是書法還是繪畫,它都是那個社會審美的反應,甚至在中國宋代,宋徽宗皇帝的審美決定了宋代的審美。但是我們知道,這種由天朝決定的審美是一種主流審美,而中國在每一個時代,真正的藝術源泉來自民間,民間是中國藝術生長的土地,它就是「河流而不息,草木生而不止」的狀態。

汪天穩為「不息—移山填海」表演製作的皮影作品(攝影:陳旖)

汪天穩為「不息—移山填海」表演製作的皮影作品(攝影:陳旖)

我們看看策展人邱志杰策展靈感的源泉,他選擇現收藏於北京故宮博物院的宋畫,一件是李嵩的〈骷髏幻戲圖〉,一件是南宋馬遠的〈十二水圖〉。我注意到邱志杰在向媒體解釋這兩幅畫的內容時,和我們對這兩幅作品的解讀是不一樣的。邱志杰的解讀是:〈骷髏幻戲圖〉這幅作品描繪的是近乎超現實的民間生活場景,提線木偶、貨郎、幼兒、哺乳的婦女等,現實的民間場景,卻與一具骷髏並置於畫面,生與死,充斥於一張畫面中。他認為「這幅畫為中國人不息的生命哲學找到一個日常生活中趣味盎然而絕不恐怖的落腳點」。而馬遠在十二張〈水圖〉中則專門畫水,這在中國美術史裡是罕見的,〈十二水圖〉個別幅有極少岩岸之外,其它沒有任何別的景色,完全通過對水的不同姿態的描寫,表現出種種不同的意境。邱志杰表示,平靜或激昂,順逆與遠近,這是中國繪畫對於不息的生命能量近乎哲學的表述。無論是生與死、胸襟和達觀,中國人的精神世界都在這兩件最為傳統的繪畫裡被完整的構建出來。

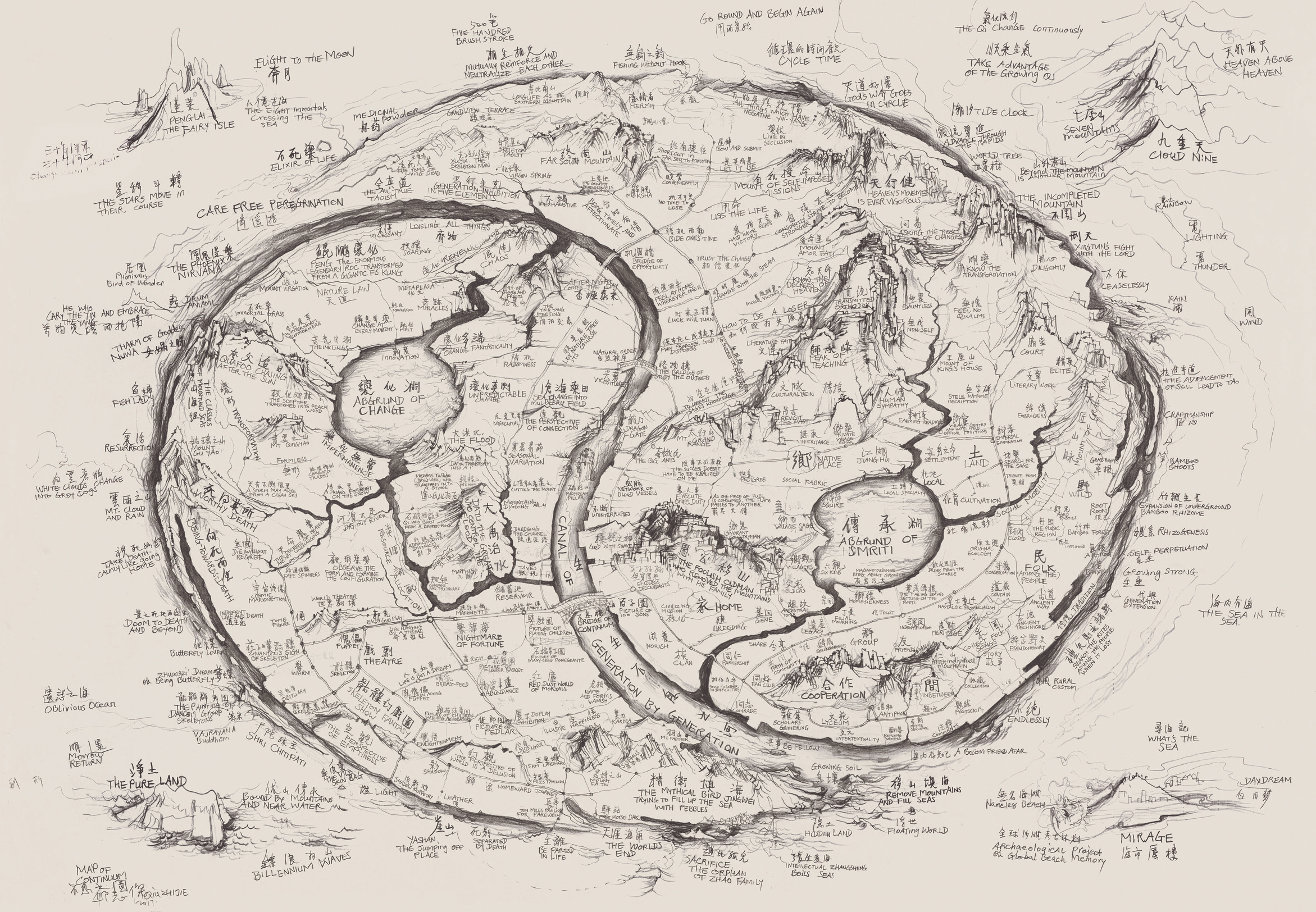

策展人邱志杰手繪的〈不息〉地圖

策展人邱志杰手繪的〈不息〉地圖

〈骷髏幻戲圖〉這幅畫用現在藝術批評的角度來看,就是一幅超現實主義繪畫,而馬遠的〈十二水圖〉,則被認為是中國概念繪畫的鼻祖。就像法國印象派畫家莫內不斷地反覆描繪同一個場景,如稻草堆和教堂,儘管莫內強調他是為了觀察在同一個物體上光影色彩的變化,他的這一行為啟發了後來的藝術家,他們發現莫內所描繪的是「時間」這個概念。如果沒有莫內的實踐,恐怕安迪.沃荷不會拍出〈帝國大廈〉這部長達八個小時的影像作品。有人曾經問安迪.沃荷,你花了八個小時拍了一個不動的建築,意義是什麼?安迪說我拍攝的不是建築,而是時間。而日本藝術家杉本博司承認馬遠的〈十二水圖〉,啟發了他拍攝極簡主義作品〈海景〉,這就是所謂傳統藝術的精髓對於當代藝術中當代性方面的啟示。

姚惠芬 骷髏幻戲圖 2017 蘇繡 100×100cm

姚惠芬 骷髏幻戲圖 2017 蘇繡 100×100cm

南宋李嵩的〈骷髏幻戲圖〉是中國繪畫史上最奇異的圖象之一。這樣的畫面來自「莊子歎骷髏」的道教傳統,通常用於提醒人生的短暫和虛幻。但是在李嵩的畫面中,骷髏更接近慈祥的教師,孩童和哺乳的婦女為這個發生在道路旁的里程碑邊上的人間劇場帶來希望。死亡不再恐怖,而是生者可以淡定與之相處的事實。蘇繡細密的針法和華麗的光澤擅長表現精美繁華的事物,絲線的光澤所喚起的生命之美與這一圖畫所構造的達觀,構成一種既衝突又互相強化的特有力量。

永生即當代

這次中國館參展藝術家的創作方式也和以往不同,引進皮影創作技藝傳承人汪天穩,但是他的作品是在和當代藝術家鄔建安的合作之後,才有了新的格局。而鄔建安的作品無論是手法還是構思,都明顯來自民間的啟迪。我們可以從他的作品中看到來自傳統和遠古的影響,那些我們在藝術史中所看到的古代藝術傑作:比如史前岩畫、商周青銅紋樣、《山海經》插圖、漢代博山爐紋樣、道教的符號、神話和傳說等。中國古人借助神話的超人力量同時又寄寓它美好的想像,當然,對這些繪畫元素的解讀需要一定的中國美術史知識,這也就是解讀這次中國館作品客觀上的難度。

而整個中國館的布展方式,如果按照策展人所說的,為一個「雅集」的話,聚人氣、呈香火方面是成功的,因為中國館從來沒有像這次讓西方的觀眾感覺到這是一個異文化的呈現,這些故事背後有著古老的傳說和風俗。藝術的當代和不當代,對中國人來說並不重要,當傳統得以繼承,讓生命永不止息,遵循永生的法則可能是最基本的堅守。所以,在參觀完中國館之後,我的腦子裡留下這樣的印象:中國可能就是這樣!

觀眾或許會覺得中國館的空間設計,套不上我們審美經驗中的美學法則,他像一個集市,是的,在中國民間集市沒有美學構圖,他是一個無為的場所,這就是本文的題目:「不息與無為」的來源,無為也是「無所不為」。

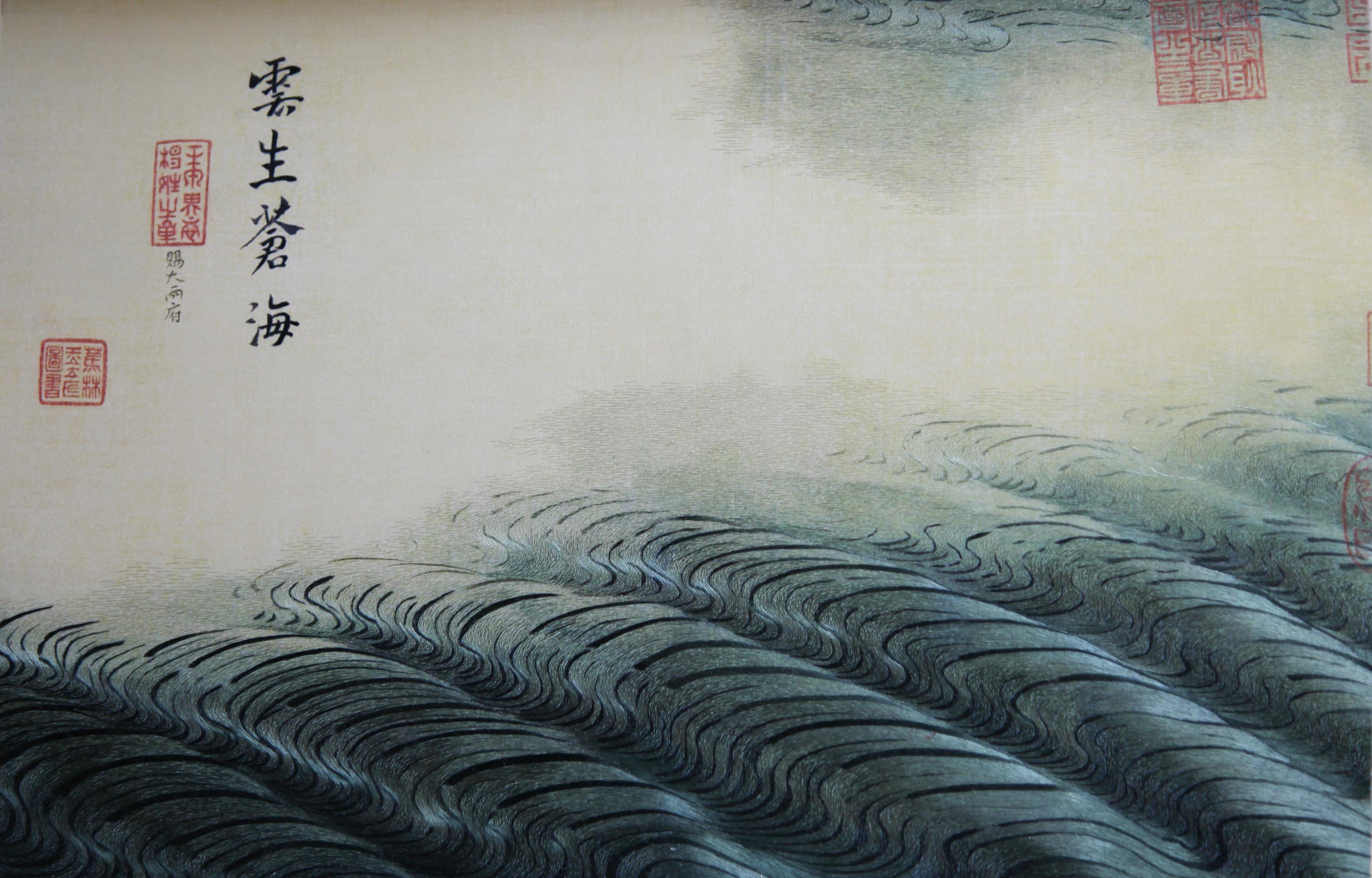

姚惠芬 馬遠十二水圖 2017 蘇繡 每件20×35cm

姚惠芬 馬遠十二水圖 2017 蘇繡 每件20×35cm

南宋畫家馬遠擅長畫南方霧氣迷濛的小場景,但絕不是一種風景小品,每一張宋畫中貫穿一種仰觀俯察整個天地宇宙的理性精神。〈十二水圖〉不只是江河湖海不同水文形態的譜系圖,而是時間的形狀和變化的證據。在不同圖象中,或平靜或激烈,或無邊或淺淡的水,是同一種。是善利萬物而無爭的水,是在順逆和動靜之間從容變化的水。絲線和水都是天下至柔,絲的造形能力亦與水相似。來自天賜之蟲體內的絲,在刺繡大師的手中變幻為整個世界。刺繡的真正材料其實是時間,這是一場以時間為材料,追摹時間的造形旅行。

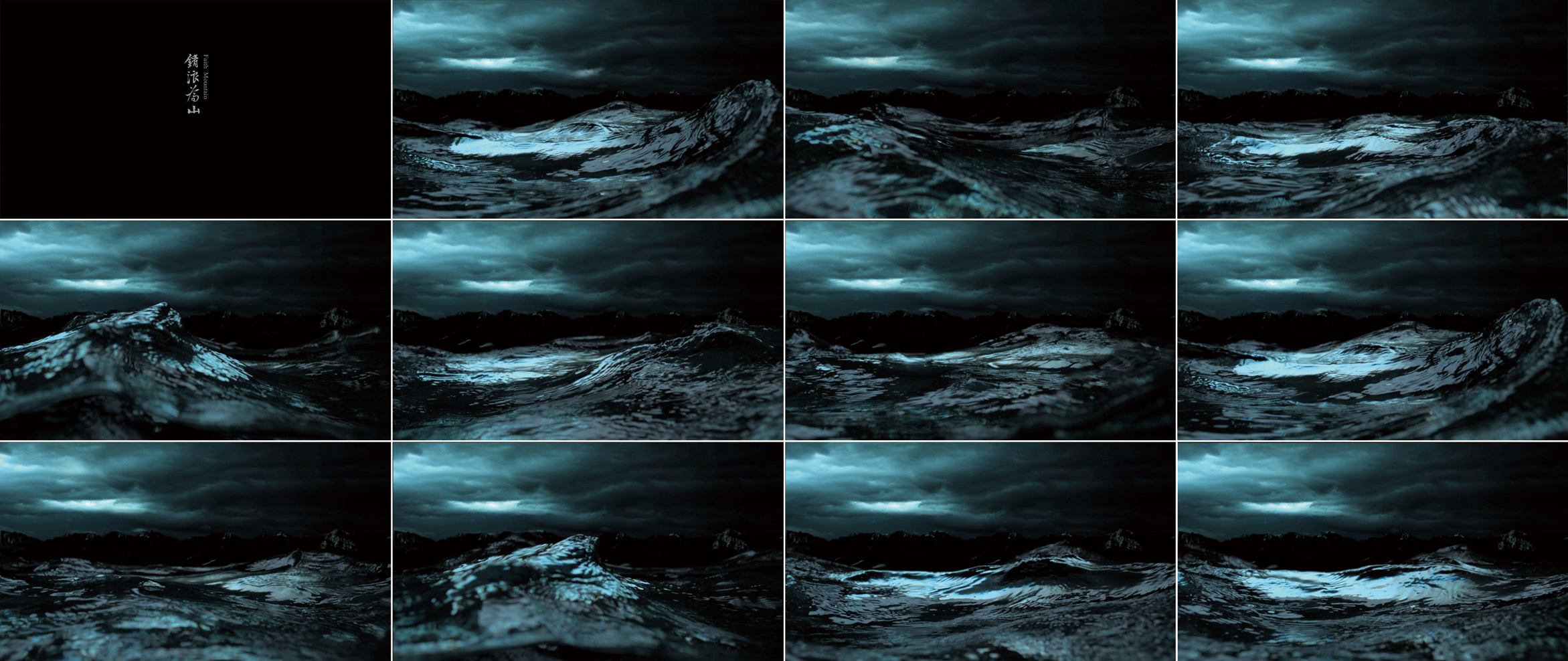

湯南南 鑄浪為山 2015 彩色單頻道錄像 4’03”

湯南南 鑄浪為山 2015 彩色單頻道錄像 4’03”

喜馬拉雅造山運動用了3000萬年,而一朵浪花從蓄勢隆起到跌落粉碎歷時不過2秒。兩者卻有相似的結構和力量。〈鑄浪為山〉將海浪闡釋為群山,這是中國藝術中悠久的傳統。海之波瀾,山之嶙峋。山脈也是朝生暮死,此起彼伏。海浪也可以在聚精會神的凝視中成為不壞之阿,二者在更廣闊的眼中並無區別。而人類是這個浩大不息運動的參與者。

鄔建安 九重天 2008-2009 手工鏤刻牛皮 540×391cm(攝影:陳旖)

鄔建安 九重天 2008-2009 手工鏤刻牛皮 540×391cm(攝影:陳旖)

作品暗含一個層層相套的軸對稱曼陀羅結構。「天」在這裡被描述成一層層逐次攤開的動物的皮,「天」也因此呈現為人形,這和漢字構造「天」這個字的方式完全吻合。但鄔建安並非在談論大小宇宙相同、天人合一之類的老生常談。鄔建安的天空不是一個令人心懷敬畏而難於測繪的存在,鄔建安把它描述成一種生命意志和權力意志的進化過程。從外到裡,或者說從下到上,分別出現娃娃魚、青蛙、人面鳥,隱隱約約都與人形同構。這九重天空是逐層吞噬的食物鏈,整個繁複的九重天成了饕餮之天。這樣的天投射人類的慾望,也就成為刑天所要反抗的天。而這樣的天就在人類的體內。

汪天穩 「變化」系列 2017 手工鏤刻牛皮

汪天穩雕刻的一批牛皮形象懸掛在整個展廳的高空各處,他們都是傳統皮影中各種具備強大變形能力的物種。如人魚、翼獸、靈蟲、神鳥,這些形象都在不斷生滅變化的中途。形骸的重組各具因緣,生命的意志不滅,唯能變化者不死。