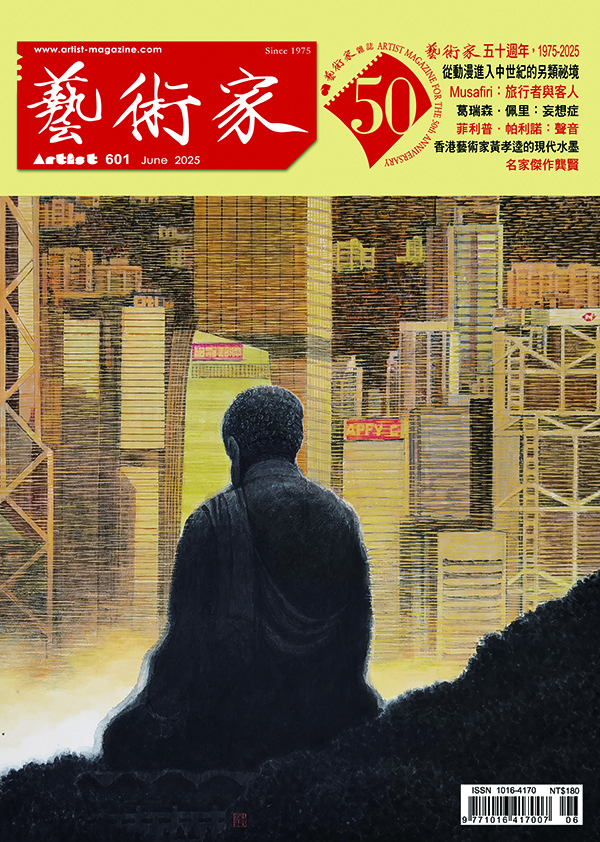

藝術家2025年6月 #601

走過半世紀,藝術家50週年

1975年6月創刊的《藝術家》雜誌,至今屆滿五十週年,邁進到第601期雜誌,持續地陪伴、見證、記錄台灣美術和藝術環境的成長與進程、變遷與脈動,積澱出多元且豐饒的藝術文化地層。

6月號「《藝術家》五十週年,1975-2025」特別專輯,從《藝術家》創辦人暨發行人何政廣社長與資深藝文記者、本刊專欄作者陳長華的訪談展開,回溯《藝術家》誕生的時空背景,娓娓道來他多年來穩健的經營視野,以及對美術專業雜誌的信念。多位作者包括前文建會主委與前公視.華視董事長陳郁秀、國立臺灣美術館館長陳貺怡,以及莊伯和、林谷芳、黃冬富、陸蓉之、陸潔民、東之畫廊創辦人劉煥獻等,各為《藝術家》五十週年寫下與雜誌和出版社交往的情誼與回憶、祝賀與期盼,藝術家陳英德、劉永仁、韓書力亦分享多年擔任海外撰述作者的經驗,均尤為珍貴動人。黃光男、潘(示番)、蕭瓊瑞、江淑玲進一步論述《藝術家》五十年在專業雜誌、專書與叢書出版的成就及意義。除了一同回望過去點滴,專輯邀請臺南市美術館館長龔卓軍、國立清華大學科技藝術研究所教授暨所長邱誌勇、財團法人數位藝術基金會藝術總監王柏偉、臺灣當代文化實驗場策展人莊偉慈(前《藝術家》雜誌主編),從不同領域和面向回顧2015至2025年的十年跨度觀察,展望台灣當代藝術生態的發展。前《藝術家》雜誌主編張晴文、陳寬育以曾任職藝術媒體與做為藝評人的觀點和實踐,討論、分享《藝術家》在「書寫」與藝評發表所扮演的角色及未來可能。

廖仁義在本期的「藝術正論」專欄中精闢地剖析《藝術家》五十週年所承載的三個意義層次,並指出《藝術家》五十週年相關活動的重點,更在於回顧與前瞻。

為了迎接創刊五十週年,6月7日於國立歷史博物館舉辦之「走出封閉與禁忌,迎向自由多元─《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座」,由國立歷史博物館、中華民國博物館學會、藝術家雜誌社共同辦理。講座內容側記將於下一期的7月號《藝術家》雜誌刊出,以饗更多未能前往參與的讀者。

走過半世紀的《藝術家》雜誌,五十年的歲月,藝術形式與語言不斷地變動,美術史的觀點亦經歷多次的重寫,藝術家的身分與角色也和社會環境產生新的連結。做為見證者,《藝術家》始終在場,而做為參與者,它也持續投入,並成為連結過往、當今和未來等不同世代藝術人之間的交會與印記。在這個變動不居的時代,《藝術家》一路走來堅持相信,藝術的力量及藝術刊物的價值:「人生因藝術而豐富,藝術因人生而發光。」

| 54 | 6月專輯 |

| 《藝術家》五十週年,1975-2025 | |

| 57 | 耕耘與豐收──從0到50─《藝術家》創辦人何政廣訪談錄 ⊙陳長華 |

| 62 | 藝術寶庫──寫於《藝術家》雜誌五十週年 ⊙陳郁秀 |

| 64 | 共築台灣美術史基石─賀《藝術家》雜誌五十週年 ⊙陳貺怡 |

| 66 | 交陪半世紀 ⊙莊伯和 |

| 68 | 因禪而致的因緣 ⊙林谷芳 |

| 69 | 結緣《藝術家》半個世紀 ⊙黃冬富 |

| 70 | 風韻正,天真全──賀《藝術家》雜誌五十週年慶 ⊙黃光男 |

| 72 | 「五十而知天命」的跨越世紀美學─《藝術家》雜誌五十週年的意義 ⊙潘(示番) |

| 78 | 《藝術家》雜誌五十週年.台灣藝術史永恆不墜 ⊙蕭瓊瑞 |

| 84 | 《藝術家》雜誌五十週年.陶藝專題 ⊙江淑玲 |

| 86 | 《藝術家》雜誌五十年慶─一點回顧 ⊙陳英德 |

| 88 | 穿越手稿到電腦書寫─《藝術家》雜誌五十週年誌慶 ⊙劉永仁 |

| 90 | 《藝術家》與我 ⊙韓書力 |

| 92 | 相知相惜,追夢築橋 ⊙劉煥獻 |

| 93 | 走過五十年,見證一段與藝術共舞的旅程 ⊙陸潔民 |

| 94 | 半個世紀的相隨─《藝術家》雜誌生日快樂 ⊙陸蓉之×任智安 |

| 96 | 城市事件.地方美術館 ⊙龔卓軍 |

| 100 | 主流的口號.游擊的姿態─文化視野與永續政策匱乏下的科技藝術 ⊙邱誌勇 |

| 106 | 2015至2025年之間台灣XR場景的一些觀察 ⊙王柏偉 |

| 110 | 操演日常與徵召意識─現場藝術在台灣 ⊙莊偉慈 |

| 116 | 書寫之後─《藝術家》雜誌五十年關於藝評的回顧 ⊙張晴文 |

| 120 | 回望我的《藝術家》時光─編輯與寫作的和弦 ⊙陳寬育 |

| 126 | 《藝術家》50年封面集錦 ⊙《藝術家》編輯部 |

| 35 | 藝術風景 |

| 薇薇安.蘇特「我是哥吉拉」 | |

| 36 | 藝術正論 |

| 回顧禁忌與封閉,前瞻自由與多元─《藝術家》五十週年的歷史意義 ⊙廖仁義 | |

| 37 | 美術之眼 |

| 旅和詩意的風景 ⊙陳長華 | |

| 38 | 藝術野台戲 |

| 一封「未來的過去」遺信 ⊙阿田教授 | |

| 39 | 藝蹤尋探 |

| 從黑暗入光明:輝映夢幻色彩的光與影 ⊙吳曉芳 | |

| 40 | 藝術新聞 |

| 「故宮100+」院慶系列活動與第二展覽館落成 | |

| 41 | 國立歷史博物館「穿越世代─李再鈐個展」 |

| 文心藝所杉本博司個展 | |

| 42 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館「相遇:台灣陶瓷的美術風景」 |

| 國立臺灣美術館「時代印記─國美典藏常設展」 | |

| 43 | 台中市立美術館公布開館首展的策展方向 |

| 寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景 | |

| 44 | 臺南市美術館「詠唱世─人工智慧給人類的一封挑戰信」 |

| 2025綠島人權藝術季 | |

| 45 | 上海當代藝術博物館「貝聿銘:人生如建築」 |

| 第十六屆光州雙年展公布藝術總監何子彥 | |

| 46 | 李亦凡、張永達於法國維勒班當代藝術協會舉行雙個展 |

| 倫敦國家藝廊賽恩斯伯里廳重新開放 | |

| 47 | 第四十一屆英國泰納獎公布入圍名單 |

| 48 | 封面藝術家 |

| 自成一格──香港藝術家黃孝逵的現代水墨 ⊙廖新田 | |

| 51 | 黃孝逵的水墨美學─一葉扁舟,滿載人生感懷 ⊙潘(示番) |

| 144 | 藝術現場 |

| 久塞普.佩諾內:根之思 | |

| 234 | 諾福克霍頓莊園「史蒂芬.考克斯:神話」 |

| 148 | 圍場散步 |

| 專家資料庫建置方式決定未來公共藝術品質 ⊙胡永芬 | |

| 150 | 評藝廣場 |

| 天光水影一清境─2025林清鏡「風輕雲淡」水墨創作展 ⊙蕭瓊瑞 | |

| 154 | 圖解台灣近現代建築 |

| 高雄三信家商波浪教室與陳仁和 ⊙李乾朗 | |

| 158 | 圖說台灣設計史 |

| 從立石鐵臣的美術設計探討其現代設計意識 ⊙林磐聳 | |

| 166 | 三人呈唬 |

| 做一個當代的冒險者意味著什麼? ⊙王柏偉 | |

| 170 | 國際藝壇 |

| 神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世的狂熱 ─巴黎羅浮宮「自然的經驗─魯道夫二世的布拉格宮廷藝術」 ⊙唐忠珊 |

|

| 174 | 混沌現實的數位重構─倫敦泰德英國美術館艾德.阿特金個展 ⊙林盈君 |

| 182 | 感知的完美與真實性 ─倫敦華勒斯典藏館「葛瑞森.佩里:妄想症」 ⊙黃杰敏 |

| 190 | 重構文化詞源的多重視角 ─柏林世界文化中心「Musafiri:旅行者與客人」 ⊙林于嫣 |

| 196 | 懸置的幻境─慕尼黑藝術之家「菲利普.帕利諾:聲音」 ⊙劉蘭辰 |

| 202 | 從動漫進入中世紀的另類祕境 ─法蘭西島大區當代藝術典藏中心「烙印勇士&庇利亞─當代藝術與中世紀藝術」 ⊙詹育杰 |

| 212 | 版畫做為藝術的見證 ─馬德里ICO美術館「畢卡索『沃拉爾』系列版畫與ICO美術館版畫典藏」 ⊙周芳蓮 |

| 220 | 化腐朽為神奇──觀念藝術追隨者─納瓦拉美術館梅爾且.蘇耶斯昆回顧展 ⊙周芳蓮 |

| 228 | 從構思到成品的珠寶創作祕笈 ─巴黎小皇宮美術館「珠寶設計─創造的奧祕」 ⊙唐忠珊 |

| 238 | 藝術家評介 |

| 土地的歷史記憶─眷戀土地的林欽賢 ⊙潘(示番) | |

| 242 | 展覽評介 |

| 走入建築的時間肌理─新竹市美術館「築跡永恆:新竹市役所的百年光影」 ⊙姜承妤 | |

| 244 | 畫說日本名家 |

| 小早川秋聲──凝視他方與戰火的藝術旅人 ⊙羅珮慈 | |

| 260 | 給兒童的美育書簡 |

| 列賓〈庫爾斯克省的宗教遊行〉的民眾關懷 ⊙潘(示番) | |

| 264 | 蘇里科夫〈女貴族莫洛卓娃〉反映出宗教寬容與農民的慈愛 ⊙潘(示番) |

| 268 | 名作解讀 |

| 日本畫聖雪舟的〈秋冬山水圖〉與〈破墨山水圖〉 ⊙施淑惠 | |

| 272 | 名家傑作 |

| 沉雄蒼厚、獨出幽異的金陵八家之首──龔賢 ⊙陳傳席 | |

| 302 | 發現美術館 |

| 收藏家的藝術時空隧道─米蘭波迪佩佐利博物館 ⊙陳北辰 | |

| 314 | 印度美術 |

| 西印度石窟寺院─佛教石窟寺院的出現與展開(中) ⊙平岡三保子 編譯/林保堯 | |

| 328 | 宗教藝術 |

| 西藏扎西崗東嘎曲德寺護法神圖象原生美學探祕 ⊙丘星星 | |

| 336 | 陶瓷藝術 |

| 嶄新無比、饒富生命力的造形 ─重松步的兵庫陶藝美術館個展「繩紋共鳴─神祕的造形、色彩的誘惑」 ⊙馬鐵爾.坂本牧子 編譯/朱惠慈 |

|

| 342 | 創意陶藝 |

| 如詩般的紫光旅程─陶藝家張靚妤的花蓮在地學 ⊙莊秀玲 | |

| 348 | 當代新陶 |

| 木ノ戸久仁子+梅莉絲.布魯克 ⊙邵婷如 | |

| 356 | 新書出版 |

| 《漢字藝術論衡:當代書藝的本體與擴延》自序 ⊙李思賢 | |

| 358 | 藝術線上 |

| 361 | 藝展目錄 |

| 362 | 藝展報導 |

| 366 | 藝術快遞 |

| 368 | 展覽月報 |

| 372 | 藝術市場行情表 |

| 376 | 藝術家圖書目錄 |

走過半世紀,藝術家50週年

1975年6月創刊的《藝術家》雜誌,至今屆滿五十週年,邁進到第601期雜誌,持續地陪伴、見證、記錄台灣美術和藝術環境的成長與進程、變遷與脈動,積澱出多元且豐饒的藝術文化地層。

6月號「《藝術家》五十週年,1975-2025」特別專輯,從《藝術家》創辦人暨發行人何政廣社長與資深藝文記者、本刊專欄作者陳長華的訪談展開,回溯《藝術家》誕生的時空背景,娓娓道來他多年來穩健的經營視野,以及對美術專業雜誌的信念。多位作者包括前文建會主委與前公視.華視董事長陳郁秀、國立臺灣美術館館長陳貺怡,以及莊伯和、林谷芳、黃冬富、陸蓉之、陸潔民、東之畫廊創辦人劉煥獻等,各為《藝術家》五十週年寫下與雜誌和出版社交往的情誼與回憶、祝賀與期盼,藝術家陳英德、劉永仁、韓書力亦分享多年擔任海外撰述作者的經驗,均尤為珍貴動人。黃光男、潘(示番)、蕭瓊瑞、江淑玲進一步論述《藝術家》五十年在專業雜誌、專書與叢書出版的成就及意義。除了一同回望過去點滴,專輯邀請臺南市美術館館長龔卓軍、國立清華大學科技藝術研究所教授暨所長邱誌勇、財團法人數位藝術基金會藝術總監王柏偉、臺灣當代文化實驗場策展人莊偉慈(前《藝術家》雜誌主編),從不同領域和面向回顧2015至2025年的十年跨度觀察,展望台灣當代藝術生態的發展。前《藝術家》雜誌主編張晴文、陳寬育以曾任職藝術媒體與做為藝評人的觀點和實踐,討論、分享《藝術家》在「書寫」與藝評發表所扮演的角色及未來可能。

廖仁義在本期的「藝術正論」專欄中精闢地剖析《藝術家》五十週年所承載的三個意義層次,並指出《藝術家》五十週年相關活動的重點,更在於回顧與前瞻。

為了迎接創刊五十週年,6月7日於國立歷史博物館舉辦之「走出封閉與禁忌,迎向自由多元─《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座」,由國立歷史博物館、中華民國博物館學會、藝術家雜誌社共同辦理。講座內容側記將於下一期的7月號《藝術家》雜誌刊出,以饗更多未能前往參與的讀者。

走過半世紀的《藝術家》雜誌,五十年的歲月,藝術形式與語言不斷地變動,美術史的觀點亦經歷多次的重寫,藝術家的身分與角色也和社會環境產生新的連結。做為見證者,《藝術家》始終在場,而做為參與者,它也持續投入,並成為連結過往、當今和未來等不同世代藝術人之間的交會與印記。在這個變動不居的時代,《藝術家》一路走來堅持相信,藝術的力量及藝術刊物的價值:「人生因藝術而豐富,藝術因人生而發光。」

| 54 | 6月專輯 |

| 《藝術家》五十週年,1975-2025 | |

| 57 | 耕耘與豐收──從0到50─《藝術家》創辦人何政廣訪談錄 ⊙陳長華 |

| 62 | 藝術寶庫──寫於《藝術家》雜誌五十週年 ⊙陳郁秀 |

| 64 | 共築台灣美術史基石─賀《藝術家》雜誌五十週年 ⊙陳貺怡 |

| 66 | 交陪半世紀 ⊙莊伯和 |

| 68 | 因禪而致的因緣 ⊙林谷芳 |

| 69 | 結緣《藝術家》半個世紀 ⊙黃冬富 |

| 70 | 風韻正,天真全──賀《藝術家》雜誌五十週年慶 ⊙黃光男 |

| 72 | 「五十而知天命」的跨越世紀美學─《藝術家》雜誌五十週年的意義 ⊙潘(示番) |

| 78 | 《藝術家》雜誌五十週年.台灣藝術史永恆不墜 ⊙蕭瓊瑞 |

| 84 | 《藝術家》雜誌五十週年.陶藝專題 ⊙江淑玲 |

| 86 | 《藝術家》雜誌五十年慶─一點回顧 ⊙陳英德 |

| 88 | 穿越手稿到電腦書寫─《藝術家》雜誌五十週年誌慶 ⊙劉永仁 |

| 90 | 《藝術家》與我 ⊙韓書力 |

| 92 | 相知相惜,追夢築橋 ⊙劉煥獻 |

| 93 | 走過五十年,見證一段與藝術共舞的旅程 ⊙陸潔民 |

| 94 | 半個世紀的相隨─《藝術家》雜誌生日快樂 ⊙陸蓉之×任智安 |

| 96 | 城市事件.地方美術館 ⊙龔卓軍 |

| 100 | 主流的口號.游擊的姿態─文化視野與永續政策匱乏下的科技藝術 ⊙邱誌勇 |

| 106 | 2015至2025年之間台灣XR場景的一些觀察 ⊙王柏偉 |

| 110 | 操演日常與徵召意識─現場藝術在台灣 ⊙莊偉慈 |

| 116 | 書寫之後─《藝術家》雜誌五十年關於藝評的回顧 ⊙張晴文 |

| 120 | 回望我的《藝術家》時光─編輯與寫作的和弦 ⊙陳寬育 |

| 126 | 《藝術家》50年封面集錦 ⊙《藝術家》編輯部 |

| 35 | 藝術風景 |

| 薇薇安.蘇特「我是哥吉拉」 | |

| 36 | 藝術正論 |

| 回顧禁忌與封閉,前瞻自由與多元─《藝術家》五十週年的歷史意義 ⊙廖仁義 | |

| 37 | 美術之眼 |

| 旅和詩意的風景 ⊙陳長華 | |

| 38 | 藝術野台戲 |

| 一封「未來的過去」遺信 ⊙阿田教授 | |

| 39 | 藝蹤尋探 |

| 從黑暗入光明:輝映夢幻色彩的光與影 ⊙吳曉芳 | |

| 40 | 藝術新聞 |

| 「故宮100+」院慶系列活動與第二展覽館落成 | |

| 41 | 國立歷史博物館「穿越世代─李再鈐個展」 |

| 文心藝所杉本博司個展 | |

| 42 | 新北市立鶯歌陶瓷博物館「相遇:台灣陶瓷的美術風景」 |

| 國立臺灣美術館「時代印記─國美典藏常設展」 | |

| 43 | 台中市立美術館公布開館首展的策展方向 |

| 寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景 | |

| 44 | 臺南市美術館「詠唱世─人工智慧給人類的一封挑戰信」 |

| 2025綠島人權藝術季 | |

| 45 | 上海當代藝術博物館「貝聿銘:人生如建築」 |

| 第十六屆光州雙年展公布藝術總監何子彥 | |

| 46 | 李亦凡、張永達於法國維勒班當代藝術協會舉行雙個展 |

| 倫敦國家藝廊賽恩斯伯里廳重新開放 | |

| 47 | 第四十一屆英國泰納獎公布入圍名單 |

| 48 | 封面藝術家 |

| 自成一格──香港藝術家黃孝逵的現代水墨 ⊙廖新田 | |

| 51 | 黃孝逵的水墨美學─一葉扁舟,滿載人生感懷 ⊙潘(示番) |

| 144 | 藝術現場 |

| 久塞普.佩諾內:根之思 | |

| 234 | 諾福克霍頓莊園「史蒂芬.考克斯:神話」 |

| 148 | 圍場散步 |

| 專家資料庫建置方式決定未來公共藝術品質 ⊙胡永芬 | |

| 150 | 評藝廣場 |

| 天光水影一清境─2025林清鏡「風輕雲淡」水墨創作展 ⊙蕭瓊瑞 | |

| 154 | 圖解台灣近現代建築 |

| 高雄三信家商波浪教室與陳仁和 ⊙李乾朗 | |

| 158 | 圖說台灣設計史 |

| 從立石鐵臣的美術設計探討其現代設計意識 ⊙林磐聳 | |

| 166 | 三人呈唬 |

| 做一個當代的冒險者意味著什麼? ⊙王柏偉 | |

| 170 | 國際藝壇 |

| 神聖羅馬帝國皇帝魯道夫二世的狂熱 ─巴黎羅浮宮「自然的經驗─魯道夫二世的布拉格宮廷藝術」 ⊙唐忠珊 |

|

| 174 | 混沌現實的數位重構─倫敦泰德英國美術館艾德.阿特金個展 ⊙林盈君 |

| 182 | 感知的完美與真實性 ─倫敦華勒斯典藏館「葛瑞森.佩里:妄想症」 ⊙黃杰敏 |

| 190 | 重構文化詞源的多重視角 ─柏林世界文化中心「Musafiri:旅行者與客人」 ⊙林于嫣 |

| 196 | 懸置的幻境─慕尼黑藝術之家「菲利普.帕利諾:聲音」 ⊙劉蘭辰 |

| 202 | 從動漫進入中世紀的另類祕境 ─法蘭西島大區當代藝術典藏中心「烙印勇士&庇利亞─當代藝術與中世紀藝術」 ⊙詹育杰 |

| 212 | 版畫做為藝術的見證 ─馬德里ICO美術館「畢卡索『沃拉爾』系列版畫與ICO美術館版畫典藏」 ⊙周芳蓮 |

| 220 | 化腐朽為神奇──觀念藝術追隨者─納瓦拉美術館梅爾且.蘇耶斯昆回顧展 ⊙周芳蓮 |

| 228 | 從構思到成品的珠寶創作祕笈 ─巴黎小皇宮美術館「珠寶設計─創造的奧祕」 ⊙唐忠珊 |

| 238 | 藝術家評介 |

| 土地的歷史記憶─眷戀土地的林欽賢 ⊙潘(示番) | |

| 242 | 展覽評介 |

| 走入建築的時間肌理─新竹市美術館「築跡永恆:新竹市役所的百年光影」 ⊙姜承妤 | |

| 244 | 畫說日本名家 |

| 小早川秋聲──凝視他方與戰火的藝術旅人 ⊙羅珮慈 | |

| 260 | 給兒童的美育書簡 |

| 列賓〈庫爾斯克省的宗教遊行〉的民眾關懷 ⊙潘(示番) | |

| 264 | 蘇里科夫〈女貴族莫洛卓娃〉反映出宗教寬容與農民的慈愛 ⊙潘(示番) |

| 268 | 名作解讀 |

| 日本畫聖雪舟的〈秋冬山水圖〉與〈破墨山水圖〉 ⊙施淑惠 | |

| 272 | 名家傑作 |

| 沉雄蒼厚、獨出幽異的金陵八家之首──龔賢 ⊙陳傳席 | |

| 302 | 發現美術館 |

| 收藏家的藝術時空隧道─米蘭波迪佩佐利博物館 ⊙陳北辰 | |

| 314 | 印度美術 |

| 西印度石窟寺院─佛教石窟寺院的出現與展開(中) ⊙平岡三保子 編譯/林保堯 | |

| 328 | 宗教藝術 |

| 西藏扎西崗東嘎曲德寺護法神圖象原生美學探祕 ⊙丘星星 | |

| 336 | 陶瓷藝術 |

| 嶄新無比、饒富生命力的造形 ─重松步的兵庫陶藝美術館個展「繩紋共鳴─神祕的造形、色彩的誘惑」 ⊙馬鐵爾.坂本牧子 編譯/朱惠慈 |

|

| 342 | 創意陶藝 |

| 如詩般的紫光旅程─陶藝家張靚妤的花蓮在地學 ⊙莊秀玲 | |

| 348 | 當代新陶 |

| 木ノ戸久仁子+梅莉絲.布魯克 ⊙邵婷如 | |

| 356 | 新書出版 |

| 《漢字藝術論衡:當代書藝的本體與擴延》自序 ⊙李思賢 | |

| 358 | 藝術線上 |

| 361 | 藝展目錄 |

| 362 | 藝展報導 |

| 366 | 藝術快遞 |

| 368 | 展覽月報 |

| 372 | 藝術市場行情表 |

| 376 | 藝術家圖書目錄 |