中國油畫百年史

作者成長於與中國遙遙相望的海峽對岸,得以冷靜而從容的態度並採取宏觀的角度,從中國共產革命切入,縱深探索這場運動空間之大,動員人口之眾,均為史無前例的大革命所釋出的驚人能量,決定性地形塑出中國美術的革命及其後續的發展。作者特地以油畫創作為主軸,梳理出與創作緊扣互動的時代背景演變脈絡,並從微觀的角度分析其中重要的關鍵及轉折細節,加上費心地選配大量珍貴的圖片,期待為當代海峽兩岸美術史互動的研究拓荒工作,開闢出嶄新的視野。

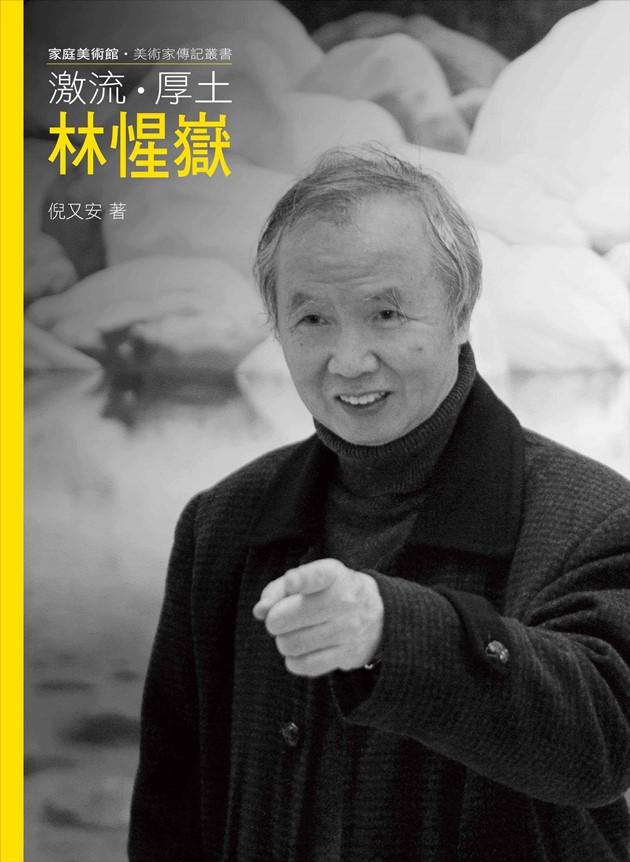

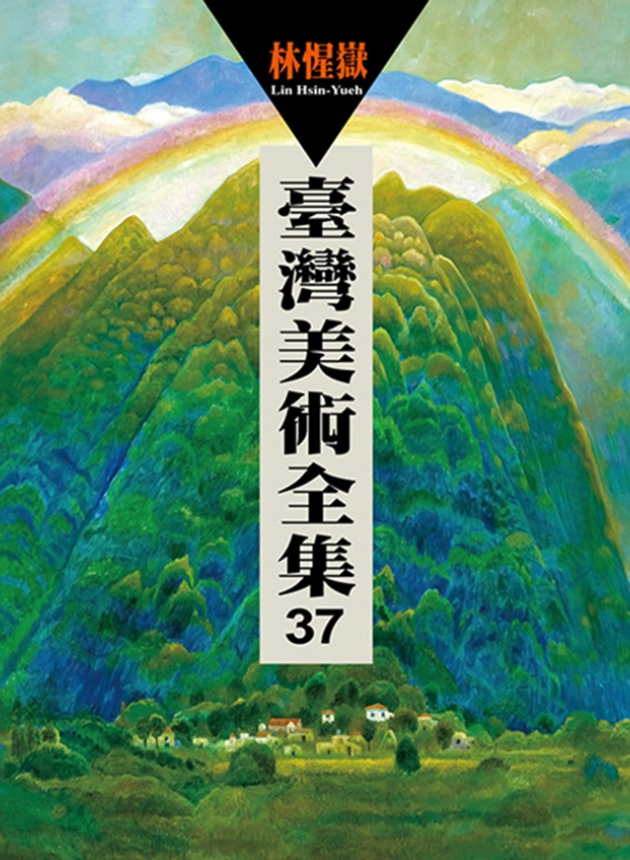

1939年出生於臺中,為留日雕塑家林坤明的遺腹子。六歲時母親因感染瘧疾去世,曾先後被二伯父、大伯父收養;後因大伯父經商失敗,為免拖累,他毅然提出願意去孤兒院。童年坎坷的他或許是遺傳了父親的藝術才華,其後考入師大藝術系就讀,並確立以藝術作為畢生志業。

林惺嶽自1975年起遊學西班牙三年,1978年為了策劃西班牙與中華民國美術交流展,預備攜帶相關文件回臺交涉,但他所搭乘的韓航客機卻誤入蘇聯領空,遭到軍機射擊後迫降冰湖。「韓航客機事件」成為他一生的轉捩點,歷劫歸國後,他一時成為熱門的新聞人物,也在《聯合報》連載五日,一抒韓航見聞與感想。

1982年國立藝術學院成立,林惺嶽應聘至美術系任教。此時繪畫風格逐漸從早年特色鮮明的超現實主義,轉為深入關注臺灣土地,畫出一系列情感濃厚的本土溪流與山岳,成為亮麗的巨幅風景。同時注重社會參與,時常在報刊雜誌上針貶時事,成為臺灣藝術圈中數一數二的意見領袖。

2002年將費時五年編著近六十萬字的鉅著《中國油畫百年史》出版,成為林惺嶽一生史筆的巔峰。此外,多年來亦陸續出版《陽光季節的陰影》、《藝術家的塑像》、《臺灣美術風雲四十年》、《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》等著作,文化貢獻不容小覷。 2003年再度提起畫筆記錄臺灣風情,直至2007年於國立臺灣美術館舉辦人生首次的「歸鄉:林惺嶽創作回顧展」。此後身體雖因帕金森氏症而大受影響,然而他不畏病體侵襲,旺盛的創造力與彩筆從未停歇,陸續繪製多幅巨幅畫作,種種精神無不看出他的企圖,那份誓言要以油彩為臺灣土地樹碑立傳的懇切之情。

內容簡介

近百年來,主宰中國歷史演變的力量就是革命。中國從西方帝國主義的叩關挑戰下,被迫自救的反應,在重重橫逆的考驗中摸索前進。革命的規模,也在思想及策略的一再修改中趨於擴大,從舊的核心官僚擴延至新興的知識精英,再從知識精英延及都市的資產階級與市井百姓,最後從都市百姓擴散到中國鄉村的億萬農民,這一道滾滾革命的洪流越滾越大,終致成為席捲一切的狂潮,藝術家也隨著革命的狂潮而隨波激盪逐流。

作者成長於與中國遙遙相望的海峽對岸,得以冷靜而從容的態度並採取宏觀的角度,從中國共產革命切入,縱深探索這場運動空間之大,動員人口之眾,均為史無前例的大革命所釋出的驚人能量,決定性地形塑出中國美術的革命及其後續的發展。作者特地以油畫創作為主軸,梳理出與創作緊扣互動的時代背景演變脈絡,並從微觀的角度分析其中重要的關鍵及轉折細節,加上費心地選配大量珍貴的圖片,期待為當代海峽兩岸美術史互動的研究拓荒工作,開闢出嶄新的視野。

作者成長於與中國遙遙相望的海峽對岸,得以冷靜而從容的態度並採取宏觀的角度,從中國共產革命切入,縱深探索這場運動空間之大,動員人口之眾,均為史無前例的大革命所釋出的驚人能量,決定性地形塑出中國美術的革命及其後續的發展。作者特地以油畫創作為主軸,梳理出與創作緊扣互動的時代背景演變脈絡,並從微觀的角度分析其中重要的關鍵及轉折細節,加上費心地選配大量珍貴的圖片,期待為當代海峽兩岸美術史互動的研究拓荒工作,開闢出嶄新的視野。

作者介紹

林惺嶽

1939年出生於臺中,為留日雕塑家林坤明的遺腹子。六歲時母親因感染瘧疾去世,曾先後被二伯父、大伯父收養;後因大伯父經商失敗,為免拖累,他毅然提出願意去孤兒院。童年坎坷的他或許是遺傳了父親的藝術才華,其後考入師大藝術系就讀,並確立以藝術作為畢生志業。

林惺嶽自1975年起遊學西班牙三年,1978年為了策劃西班牙與中華民國美術交流展,預備攜帶相關文件回臺交涉,但他所搭乘的韓航客機卻誤入蘇聯領空,遭到軍機射擊後迫降冰湖。「韓航客機事件」成為他一生的轉捩點,歷劫歸國後,他一時成為熱門的新聞人物,也在《聯合報》連載五日,一抒韓航見聞與感想。

1982年國立藝術學院成立,林惺嶽應聘至美術系任教。此時繪畫風格逐漸從早年特色鮮明的超現實主義,轉為深入關注臺灣土地,畫出一系列情感濃厚的本土溪流與山岳,成為亮麗的巨幅風景。同時注重社會參與,時常在報刊雜誌上針貶時事,成為臺灣藝術圈中數一數二的意見領袖。

2002年將費時五年編著近六十萬字的鉅著《中國油畫百年史》出版,成為林惺嶽一生史筆的巔峰。此外,多年來亦陸續出版《陽光季節的陰影》、《藝術家的塑像》、《臺灣美術風雲四十年》、《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》等著作,文化貢獻不容小覷。 2003年再度提起畫筆記錄臺灣風情,直至2007年於國立臺灣美術館舉辦人生首次的「歸鄉:林惺嶽創作回顧展」。此後身體雖因帕金森氏症而大受影響,然而他不畏病體侵襲,旺盛的創造力與彩筆從未停歇,陸續繪製多幅巨幅畫作,種種精神無不看出他的企圖,那份誓言要以油彩為臺灣土地樹碑立傳的懇切之情。

1939年出生於臺中,為留日雕塑家林坤明的遺腹子。六歲時母親因感染瘧疾去世,曾先後被二伯父、大伯父收養;後因大伯父經商失敗,為免拖累,他毅然提出願意去孤兒院。童年坎坷的他或許是遺傳了父親的藝術才華,其後考入師大藝術系就讀,並確立以藝術作為畢生志業。

林惺嶽自1975年起遊學西班牙三年,1978年為了策劃西班牙與中華民國美術交流展,預備攜帶相關文件回臺交涉,但他所搭乘的韓航客機卻誤入蘇聯領空,遭到軍機射擊後迫降冰湖。「韓航客機事件」成為他一生的轉捩點,歷劫歸國後,他一時成為熱門的新聞人物,也在《聯合報》連載五日,一抒韓航見聞與感想。

1982年國立藝術學院成立,林惺嶽應聘至美術系任教。此時繪畫風格逐漸從早年特色鮮明的超現實主義,轉為深入關注臺灣土地,畫出一系列情感濃厚的本土溪流與山岳,成為亮麗的巨幅風景。同時注重社會參與,時常在報刊雜誌上針貶時事,成為臺灣藝術圈中數一數二的意見領袖。

2002年將費時五年編著近六十萬字的鉅著《中國油畫百年史》出版,成為林惺嶽一生史筆的巔峰。此外,多年來亦陸續出版《陽光季節的陰影》、《藝術家的塑像》、《臺灣美術風雲四十年》、《渡越驚濤駭浪的臺灣美術》等著作,文化貢獻不容小覷。 2003年再度提起畫筆記錄臺灣風情,直至2007年於國立臺灣美術館舉辦人生首次的「歸鄉:林惺嶽創作回顧展」。此後身體雖因帕金森氏症而大受影響,然而他不畏病體侵襲,旺盛的創造力與彩筆從未停歇,陸續繪製多幅巨幅畫作,種種精神無不看出他的企圖,那份誓言要以油彩為臺灣土地樹碑立傳的懇切之情。

相關產品