「Dioramas」特展

巴黎東京宮/2017年6月14日~9月10日

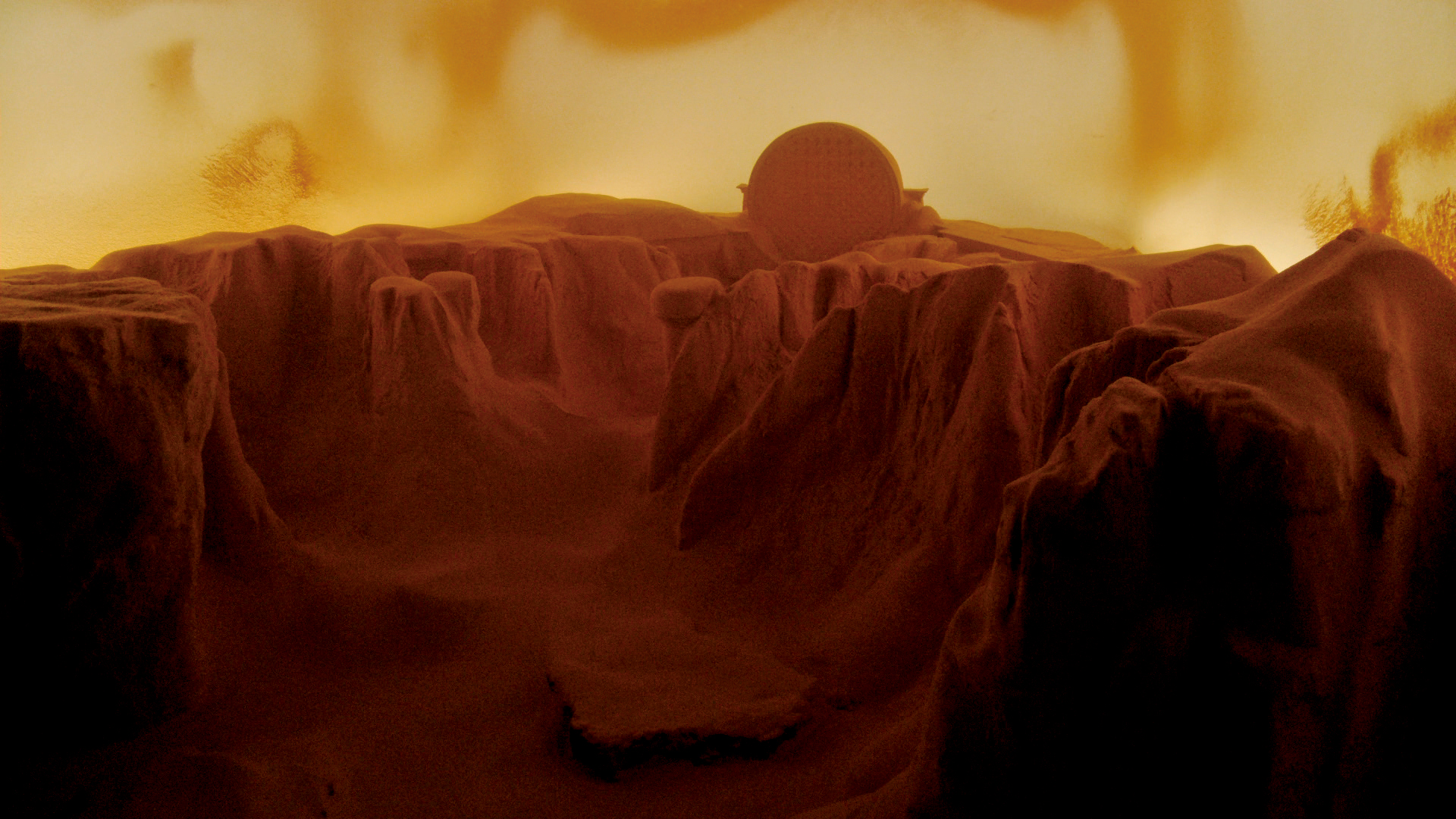

尚—保羅.法馮(Jean-Paul Favand) 近期達蓋爾Ⅰ,日間景觀 2012 19世紀繪製的畫布、裝置、燈光 270×410cm(Photo: Jean Mulatier)Courtesy Jean Paul Favand, Paris

尚—保羅.法馮 近期達蓋爾Ⅱ,夜間景觀 2012 19世紀繪製的畫布、裝置、燈光 270×410cm(Photo: Jean Mulatier)Courtesy Jean Paul Favand, Paris

「Diorama」是由發明銀版攝影的法國人路易.達蓋爾(Louis Daguerre)與畫家查爾斯.瑪麗.布頓(Charles Marie Bouton)在1822年發明。它主要的形式是在一個類似箱型的空間中,以一個繪製或印製的平面影像做為背景,加上一些以遠近區分、安插在前景的人物或動物形象所組成,有時還會加上一些燈光效果,希望讓觀眾觀看時有身臨其境的感覺。最常見的就是在博物館的玻璃展示櫃中,模擬某個環境的立體模型空間。

羅蘭.沃德 豹與藪羚 1904 Diorama 113×236×70cm(Photo: Alain Franchella / Région Auvergne-Rhône-Alpes)Courtesy de Domaine royal de Randan (Randan)

「Diorama」的字源由希臘文的「透」(di)與「視野」(orama)組成,中文常見的翻譯有「立體透視模型」、「環境生態模型」、「透視畫」、「透視畫館」,甚至有時候與「西洋鏡」混淆。然而,這些翻譯或許都難以完全涵蓋「Diorama」多向度又跨領域的樣態。目前在巴黎東京宮的「Dioramas」一展,便是以這個橫跨多個領域的物件展開,討論這個對博物館展覽史有著深刻影響,也啟發許多當代藝術創作,但鮮少被拿來討論的一個視覺文化物件。

在展覽的入口,觀眾可以看到一個螢幕放映著電影「博物館驚魂夜」的一段影片:深夜,當管理員發現博物館裡的模型與標本都活過來時,想要問清楚究竟發生了什麼事,於是對著展示櫃裡面活過來的一個蠟像人喊著:「妳聽得見我嗎?」(Can you hear me?)。這段影片似乎在告訴觀眾:其實我們都對博物館展示玻璃櫃裡的空間感到好奇,而這個展覽正是要帶著我們進入這個世界一探究竟。

卡特琳娜.德.朱利安尼斯(Caterina De Julianis) 抹大拉的馬利亞對十字架的崇敬 1717 多色蠟、布景紙、玻璃、蛋彩於紙上、其他材料 53.7×59cm(Photo: Artefotografica, Rome)Courtesy Galleria Carlo Virgilio & C, Rome

劇場式的Diorama

我渴望被帶往那些具有粗暴、巨大的魔法,且知道如何以一個有效的幻象將我征服的Diorama。

——波特萊爾,《美學珍玩》(Curiosités esthétiques),1868。

展覽的第一個子題討論Diorama與繪畫、劇場和電影的淵源。19世紀出現的第一批Diorama多半以可透光的畫布做成。一開始,Diorama的內容常常是一些浪漫主義喜愛的題材:壯美(sublime)的風景與紀念性建築(monuments)等,讓Diorama可以說一出現就密切地與風景畫的藝術性有了連結。而加上打光的技術、鏡面反射,與有色玻璃製造的各種氛圍(霧、陽光與陰影等),這些欺眼法(trompe-l’œil)的魅力讓Diorama的視覺效果更為引人入勝。這個劇場式結構的展示形式,可謂發明後不久就獲得極大的成功,風靡整個巴黎。19世紀法國文學家巴爾札克曾形容,Diorama是那個世紀「最好的發明」。

展覽還提到這個箱型的空間,能模擬歷史或現實的畫面,甚至帶入異國的事物,像是讓觀眾進入另一個時空旅程,彷彿時空的界線都被消除。若將這個封閉的箱型空間放到視覺文化的脈絡中檢視,Diorama幾乎可以看做是電影與「虛擬實境」的前身之一。

塔蒂安娜.杜薇(Tatiana Trouvé) 無題 2007 水泥、formica版、壓克力、樹脂、金屬、皮革、大理石、青銅、木材 300×610×421cm(Photo: Daniele Resini)Courtesy Galerie Johann Kónig, Galerie Emmanuel Perrotin, Gagosian Gallery ©ADAGP, Paris 2017

馬修.梅赫西耶(Mathieu Mercier) 無題(一對蠑螈) 2012 玻璃、霓虹燈管、土壤、水族箱、水、一對蠑螈 219.5×180×330cm 「Sublimations」展場一景,伊夫當代藝術中心(Centre d’art contemporain d’Ivry – le Crédac)(Photo: André Morin / le Crédac)Courtesy de l’artiste et le Crédac. ©ADAGP, Paris 2017

視覺感染力與信仰

在展覽第一個子題展示Diorama與多種藝術的淵源後,第二個展廳進一步將脈絡拉往Diorama尚未被發明以前的歷史。在宗教改革與特倫托會議(Concile de Trente, 1545-1563)時期,面臨新教的崛起,天主教為了維繫自己的勢力,開始找尋一種具有強烈視覺感染力的藝術來彰顯自己的教義,而在這個背景下產生的許多的作品與後來出現的Diorama的形式是非常相似的。

例如,當時的教會為了運用視覺的形式向信徒宣教,在義大利北部聖山(Monts Sacrés)上的多座建築中,以繪畫與雕刻並呈的形式,按照順序重現《聖經》中的故事,讓信徒通過巡禮聖山來增強他們的信心。而描述耶穌出生的場景「馬槽」等裝置物件也在16世紀開始獲得相當成功的迴響。

這些以精細手工雕製而成的裝置常使用延展性高的蠟來製作,在人物的面部表情、皮膚的顏色上都相當擬真,甚至還使用真正的頭髮與布料加在這些人像身上,對於細節的雕琢可謂一絲不苟,相當講究。

對策展人而言,這些裝置可以說是世界上最古老的Diorama,它有著三度立體的箱型空間,底部貼著繪製而成的布景,外部甚至有玻璃或欄杆做為內外空間的隔絕。似乎在不同的年代裡,人們對這種類似劇場空間的造景都有相當的熱情。

薩米.巴爾洛士(Sammy Baloji) 狩獵與採集 2015 尺寸依場地而定(Photo: Blaise Adilon)Courtesy de l’artiste et de la Galerie Imane Farès, Paris

查爾.馬東 畫家的影子Ⅱ 2002 複合媒材與技術 68×59×62cm 私人藏(Photo: Tessa Angus / All Visual Arts / Estate Charles Matton ©ADAGP, Paris 2017

一目了然的世界

接下來的展廳將時間軸拉到19世紀。在這個時期,標本的製作技術有了相當大的進展。當時的人們已不再滿足於那些動作僵硬的動物標本,希望進一步讓這些動物標本的姿態更活靈活現,因此,這時期的標本多半不再是單一的動物,而是一群動物生活在自然環境中的樣子,且可以說是用一種「置入場景」的概念來製作動物標本。在這個背景之下,Diorama也就順理成章地成為展示這些自然生態的最佳形式。1803年在巴黎成立的「維侯之家」(La Maison Verreaux),或1870年羅蘭.沃德(Rowland Ward)於倫敦成立的動物標本機構都保存了不少這樣的形式。

這種裝置方式一出現就很快地在歐洲獲得極大的成功,歐洲人也逐漸開始將他們從異國旅途中帶回的動物做成Diorama式的標本。今天我們所認識的自然史博物館,也就是在這樣的熱潮中誕生的。Diorama以它深具教育性的功能受到熱烈歡迎,而那個大時代下所產生的各種Diorama,也成為當時西方人展現他們殖民、地理探勘還有世界觀的一個場域。

杜爾賽.品松(Dulce Pinzón) 懷舊 「天堂的故事」系列 2011 76.2×101.6cm Courtesy K-Echo Photo, Galéria Patricia Conde (Mexico) et H Gallery (Paris)

阿爾芒.莫林(Armand Morin) 全景14 2013-2017 複合媒材 260×260×300cm(Photo: Armand Morin) Courtesy de l’artiste

民族誌Diorama的黃金時代

Diorama除了讓博物館用來展示自然環境,也常被用來展示各種民族的文化與生活習慣。第一批以民族誌觀點製成的Diorama於1870年代出現在北歐的博物館,後來隨即出現在當時盛行的萬國博覽會中。以博覽會為由製作的這些Diorama,讓當時的民眾第一次有機會認識那些遙遠殖民國度的習俗、環境與樣貌。而這些充滿異國情調的玻璃櫥窗,也一一代表那些殖民帝國在國力與財力上的豐碩。

除了展示殖民地的風土民情,在20世紀初,面對一個快速變遷的社會,民族學者也希望透過Diorama將當下西方社會的各種生活樣貌記錄下來。如喬治—亨利.希維耶(Georges-Henri Rivière)希望能保存法國鄉村文化遺跡,於1937年在巴黎成立大眾藝術與傳統博物館(Musée des Arts et Traditions Populaires),成功地以Diorama的形式保存許多法國傳統生活的樣貌。

「Dioramas」展場一景。安森.基弗 家庭圖像 2013-2017 金屬、玻璃、鉛、膠合板、壓克力、乳膠、照片、水彩於紙上、複合媒材 Courtesy de l’artiste et de la Galerie Thaddaeus Ropac

Diorama與當代藝術

然而,隨著時代的演進,博物館的展示形式與典藏內容產生巨大的改變。在今日,Diorama所扮演的角色不再如以往重要,但Diorama或許沒有全然消失。這個形式被許多藝術家融會到他們的作品中,尤其Diorama這種箱狀、封閉,又能在裡面造景的空間,相當能夠引起觀眾一窺究竟的好奇心,讓許多藝術家愛不釋手。擅長以蒐集而來的物件拼湊在木箱中的藝術家喬瑟夫.康乃爾(Joseph Cornell),常將現實與夢境共同置入他的箱中;又或者是橫跨造形藝術與電影的查爾.馬東(Charles Matton)的「雕塑盒子」的系列創作,也常常有某種超現實的意味。這樣拼貼的形式以也出現在藝術家安森.基弗(Anselm Kiefer)那些被雪覆蓋的夜景作品當中。

另一方面,在21世紀,面對過度開發的自然環境,Diorama的主題也從原本浪漫主義的情懷,或者那些看似完美、和平又無害的世界,轉向與「末日啟示」相關的題材,尤其是氣候的議題特別地受到藝術家的關注。Diorama所再現的世界也就從原本用玻璃隔離著、不可觸及的、象徵著遠方的世界,變成人類即將要面臨的現實世界與未來。

而在展覽的最後,觀眾可以看到呼應展覽入口播放的第一個影片:「博物館驚魂夜」。但這次的電影場景,換成了管理員在喊了數次「妳聽得見我嗎?」之後,以一個大石頭砸向博物館的展示玻璃,玻璃應聲破裂。此時似乎觀眾也明白,我們終於跟Diorama的內部空間不再是隔著玻璃的兩個世界了。

杉本博司 大猩猩 1994 銀鹽攝影 38.7×58.8cm Courtesy de l’artiste