風景間的遙想與神往

丹麥繪畫的黃金時期(1801-1864)

巴黎小皇宮美術館/2020年9月22日~2021年1月3日

對絕大多數的藝術愛好者而言,「丹麥繪畫的黃金時期(1801-1864)」這個展覽主題除了讓人感到新穎與好奇之外,似乎很難找到其他可以討論的蛛絲馬跡。儘管「黃金時期」是一個眾所皆知的名稱,但實際上的定義卻很粗略,並且在不同的國家、地區與階段都有這樣的稱謂。基本上,它是後人對過去某個在政經或文化時期的嚮往跟緬懷。北歐地區的藝術已經不是那麼令人熟悉,而所謂的丹麥繪畫則更是小眾。巴黎小皇宮美術館並非第一次介紹斯堪地那維亞地區的藝術家,但卻是首次如此大規模且有系統地介紹這個被藝術史學家們稱為「黃金時期」的丹麥繪畫。藉由與哥本哈根國家藝廊及斯德哥爾摩國家博物館的密切合作,觀眾不僅可以欣賞到肖像、風景、風俗等約莫兩百件藝術傑作,同時更能夠對於19世紀前半期的丹麥及北歐其他地區在政經與社會氛圍上有粗略的認識與了解。

克里斯登.科布克(Christen Købke) 從多瑟林根看索爾特丹湖 1838 油彩畫布 53×71.5cm 哥本哈根國家藝廊藏

©SMK Photo / Jakob Skou-Hansen

不可諱言,丹麥繪畫已經是個罕見的主題,它的黃金時期更是十分區域性而小眾的研究,特別是當代人們對於丹麥王國的所知相當有限,自然難以聯想到它過去的輝煌與歷史。丹麥現在的國境並不算大,但在19世紀之前,它的國土範圍涵蓋了現在的挪威、冰島以及德國北部。然而藝術史學家口中的繪畫黃金時期(1801-1864)卻是它在政治與經濟上最為衰弱的時段,也正是因為國家(王室、貴族)權力的削弱、中產階級的崛起,讓整個社會有了深層的變化,連帶牽動整個藝文界的異動。丹麥的海上船隊在1801年被英國摧毀,哥本哈根更在1807年被英國重砲攻擊;1813年國家完全破產,並且在1814年將挪威割讓給瑞典。然而,在這一連串悲劇事件發生的同時,整個丹麥的藝術與文化卻是前所未有地蓬勃發展,無論是藝術、文學、哲學或科學,不同範疇之間的交流與合作更是難得一見的和諧與欣欣向榮。成也戰爭,敗也戰爭,1864年的第二次公國戰爭(guerre de Schleswig)結束了這個特殊的階段與氛圍,而「黃金時期」的稱呼則是在20世紀初期逐漸成形,直到1960年代被藝術史學家接受並確立之後一直沿用至今。(丹麥王國是由許多公國組成。所謂的「公國戰爭」是某些公國想要自行獨立所發起的戰爭,這些公國背後往往有其他大國支撐,最主要的就是德語系的普魯士與奧匈帝國,戰後某些公國也由它們所接管。)

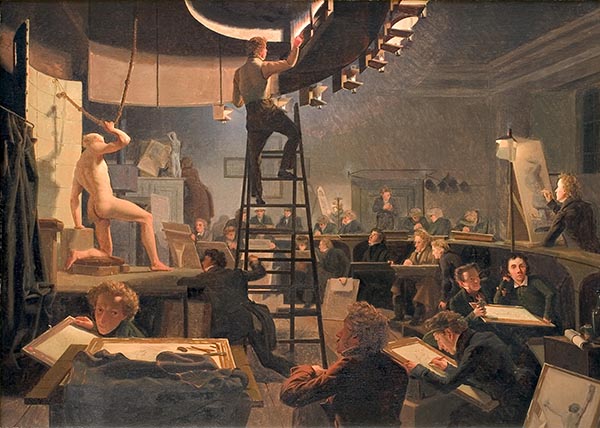

丹麥雖然是一個在10世紀就已經出現的王國,但要等到18世紀末、19世紀初才開始有現代人所理解的藝術家出現。儘管丹麥皇家美術學院在1754年就依照法國皇家美術學院的形式在哥本哈根成立,但免費的課程內容卻只有不同等級的素描訓練,要等到克里斯多福.威廉.埃克斯柏(Christoffer Wilhelm Eckersberg)擔任院長(1827- 1829)之後才有所改變。埃克斯柏在1809年獲得丹麥皇家美術學院的金牌獎,這不僅讓他有機會到法國、義大利繼續學藝,同時也開啟他在整體創作上十分不同的視野,並且在往後的教學生涯中持續地實踐。在巴黎,大衛工作室的授課方式改變了他既有的學習概念,特別是真人模特兒素描的練習,更顛覆他以往所熟知的步驟與規範。離開巴黎之後,他在羅馬的日子不僅有機會結識更多藝術家與不同的概念,但他則是以專心於戶外的觀察、捕捉稍縱即逝的畫面為主軸。速寫的重點在於學習如何捕捉主題所需要的瞬間光影,之後再運用到在工作室中建構與完成的作品內。這些直率且自然的習作帶給當時哥本哈根繪畫界極大的震撼,埃克斯柏在皇家美術學院任教時也使用真人模特兒讓學生練習人體素描,並且加入繪畫的課程。這種種改變在無形中潛移默化未來的年輕藝術家,而他個人作品中融合的自然與新古典主義風格更影響了整個世代的丹麥畫家

克里斯多福.威廉.埃克斯柏 在羅馬競技場看到的景致 1815 油彩畫布 32×49.5cm 哥本哈根國家藝廊藏

©SMK Photo / Jakob Skou-Hansen

威廉.班茲(Wilhelm Bendz) 美術學院的人體素描課程 1826 油彩畫布 57.7×82.5cm 哥本哈根國家藝廊藏

©SMK Photo / Jakob Skou-Hansen