УгјТеБуЅЕС╗Х

жЏЋтАЉУЌЮУАЊуџёТЎѓС╗БТђДУйЅУ«і

┬а

сђђжЏЋтАЉТЊЂТюЅтЇЂтѕєтиетцДуџёТйЏтіЏ№╝їСИЇтЈфТў»уЙјтГИуџёУАеуЈЙСИі№╝їтЏауѓ║тЁХТдѓт┐хуџёТїЂу║їТЊ┤тцД№╝їТќ░тйбт╝ЈуџётЈ»УЃйТђДС║дСИЇТќиУбФуЎ╝Тјў№╝їт«ЃтюетЏъТЄЅуцЙТюЃсђЂт▒Ћжю▓ТќЄтїќуГЅТќ╣жЮбТюЅУЉЌт╝итцДуџёУЃйжЄЈсђѓСИ╣ж║ЦуџётЦДуѕЙУЃАТќ»УЌЮУАЊтЇџуЅЕжце№╝ѕARoS Aarhus Art Museum№╝ЅУѕЄТ│░уЅ╣уЙјУАЊжце№╝ѕTate Modern№╝ЅтљѕСйю№╝їуГќуЋФсђїУгјТеБуџёжЏЋтАЉРћђРћђтЙъжЮюуй«тѕ░С║њтІЋсђЇ№╝ѕObjects of Wonder: from Pedestal to Interaction№╝Ѕт▒ЋУдй№╝їС╗ЦУ┐Љ50С╗ХжЏЋтАЉСйютЊЂ№╝їТиАтїќСйютЊЂуџёУёѕухАтЉѕуЈЙ№╝їжЌюТ│етЁХС╗цС║║Т▓ЅТхИуџёУЃйжЄЈУѕЄУ║ФжФћТђД№╝їуЎ╝ТјўжЏЋтАЉСИЇуѓ║С║║уЪЦуџёТйЏтіЏсђѓ

сђђсђїУгјТеБуџёжЏЋтАЉРћђРћђтЙъжЮюуй«тѕ░С║њтІЋсђЇт▒ЋУдйУЉЌжЄЇТќ╝жђЎС║ЏжЏЋтАЉСйютЊЂСйюуѓ║СИЅт║дуФІжФћуЅЕС╗ХуџёуЅ╣тЙхтњїТЋўС║ІТђД№╝їжѓђУФІУДђуюЙсђїжђ▓тЁЦсђЇжЏЋтАЉ№╝їУѕЄС╣ІтљѕУђїуѓ║СИђ№╝їС╗ЦжЏЋтАЉжџеУЉЌТГитЈ▓Тћ╣У«ітЈіжђ▓тїќуџёУ╗їУиАуѓ║У╗Иуиџ№╝їт╝ЋжаўУДђУђЁт░ЇТќ╝УЌЮУАЊуџёУцЄжЏюТђДтњїУЃйтІЋТђДТі▒ТїЂУЉЌтЦйтЦЄС╣Іт┐Ѓсђѓ

┬а

С╗ЦтцќУДђтњїуЕ║жќЊжЄЈТёЪтЈќтІЮуџёт╣ЙСйЋжЏЋтАЉ

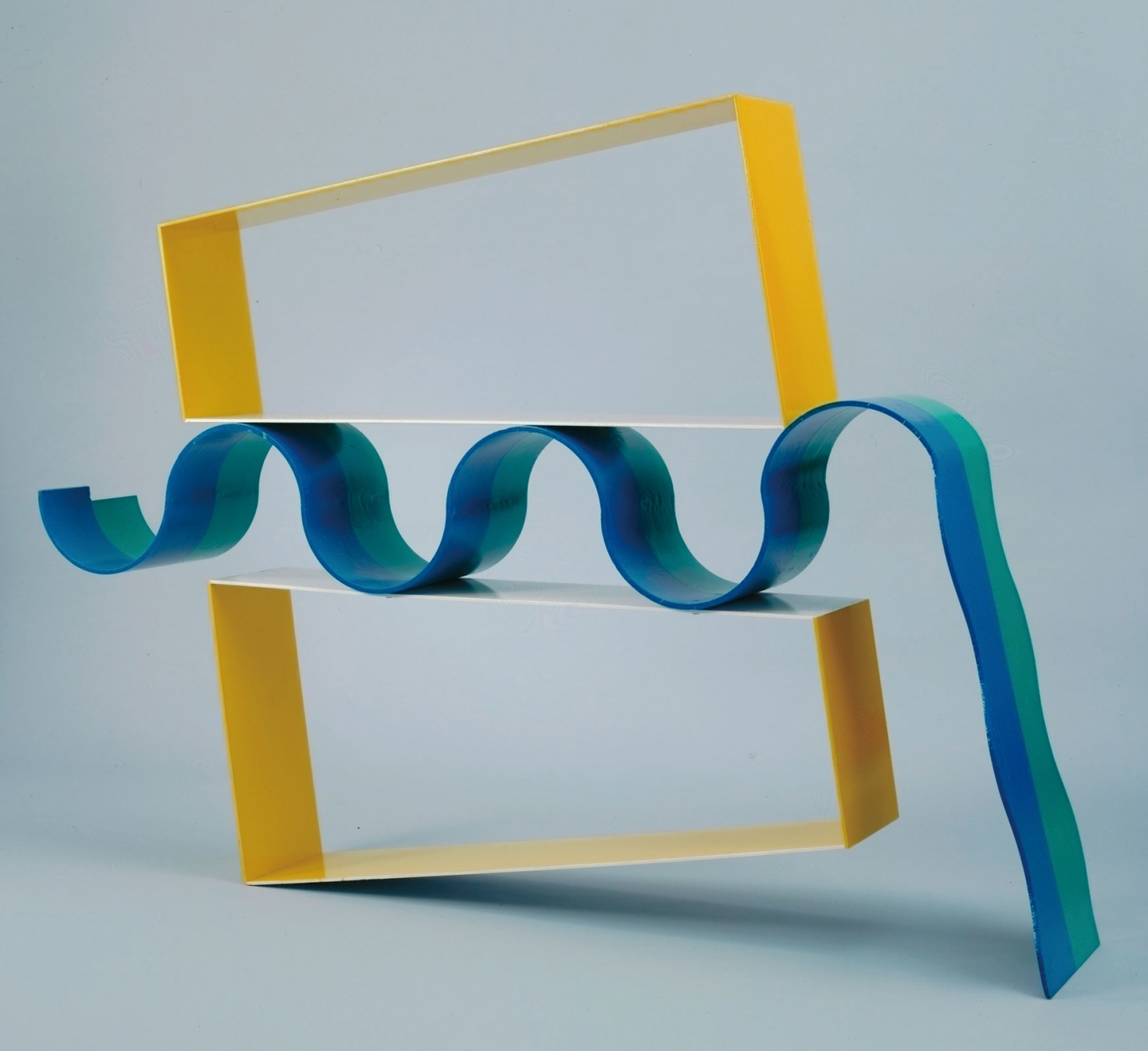

сђђуЈЙС╗БСИ╗уЙЕт╝ЈуџётєиУф┐тњїт╣ЙСйЋжђатъІ№╝їУЃйтИХСЙєт░ѕТ│еуџёТёЪт«ўуХЊжЕЌ№╝їСйютЊЂУЕ«жЄІУх░тљЉТюђт░Јтїќ№╝їтЈЇУђїТЏ┤ТћЙтцДС║єСйютЊЂуЅЕУ│фТђДуџётГўтюесђѓтцДУАЏ№╝јт«Ѕт░╝Тќ»тѕЕ№╝ѕDavid Annesley№╝ЅТќ╝1960т╣┤С╗БтѕЮжќІтДІућеуёіТјЦжІ╝УБйСйюТійУ▒АжЏЋтАЉ№╝їжђџтИИТюЃтюеУАежЮбтАЌСИіж««У▒ћуџёжАЈУЅ▓сђѓТа╣ТЊџт«Ѕт░╝Тќ»тѕЕУЄфти▒уџёУффТ│Ћ№╝їУЅ▓тйЕжќІжЌбС║єсђїСИђуе«тюежЏЋтАЉСИГУАежЂћтњїт»дуЈЙТёЪУд║уџётЁеТќ░Тќ╣т╝ЈсђЇ№╝їжАЈУЅ▓тЈ»С╗ЦСй┐жЏЋтАЉТЏ┤ТўЊТќ╝УбФС║║ТёЪтЈЌтЁХТ┤╗тіЏтњїтЙІтІЋсђѓжЮаУЉЌСй┐ућеСИЇтљїуџёжАЈУЅ▓№╝їтюеСйютЊЂуџёСИЇтљїухљТДІСИі№╝їС╣ЪУЃйт░Єт«ЃтђЉтѕєтѕЦт╝иУф┐тЄ║СЙєсђѓтюеСйютЊЂсђѕУ╝ЋТљќсђЅ№╝ѕSwing Low№╝ЅСИГ№╝їТхЂТџбуџёУЌЇуиџтњїуХауиџ№╝їУѕЄтїЁтюЇт«ЃуџёжЮюТЁІж╗ЃУЅ▓тйбТѕљт░ЇТ»ћсђѓ

сђђУІ▒тюІУЌЮУАЊт«ХтѕЕт«Ѕ№╝јтљЅтѕЕтЁІ№╝ѕLiam Gillick№╝ЅТЊЁжЋиС╗Цт╗║у»ЅуџёУдќУд║тЁЃу┤атњїТЮљТќЎ№╝їтЅхСйют»їуЈЙС╗БСИ╗уЙЕжбеТа╝уџёТійУ▒АСйютЊЂ№╝їтЁХСйюсђѕтЏътѕ░т╗бТБёуџёТцЇуЅЕсђЅ№╝ѕReturning to an Abandoned Plant№╝Ѕ№╝їтљїТеБт▒ЋуЈЙС║єтЁиуДЕт║ЈтњїТЋИтГЌТёЪуџёухљТДІС╣ІуЙј№╝їСй┐ућеС║єТќ╣ТГБуФІжФћуџёу░Атќ«ухљТДІ№╝їтюетАЌТюЅтцџуе«жАЈУЅ▓уџёжІЂТъХТјЏСИіУЅ▓тИХ№╝їт«ЃтђЉуџёу»ётюЇУ«ітїќтњїтЇіжђЈТўјуќіУЅ▓ТЋѕТъю№╝їућбућЪтцџт▒цТгАуџёУЅ▓тйЕУ«ітїќсђѓ