疫中作畫

全球大流行時代中的藝術創作

恍如隔日,藝術世界是一個囊括全球性活動的蜂窩。藝術家在壓迫的時間下,使勁地創作出偉大的作品,將自己發揮到淋漓盡致。策展人、畫廊業者、收藏家跑遍各大藝廊、美術館、國際雙年展與藝術博覽會開幕,伴隨著永無止盡的公關活動,杯觥交錯之間象徵的是藝術的交流與交易。然而,一場瘟疫的來襲,打亂了原先的藝術行事曆,世界各地美術館紛紛閉館、藝術博覽會被迫取消或延期,蜂窩內的藝術人霎時看不見眼前的未來,獨自蹲在斗室,佇足陽台。

對藝術家來說,社交隔離政策給予他們某種程度上的不自由與自由:無法自由地採買各式材料,甚至許多藝術家無法進出工作室,卻同時賦予他們開發手邊可取材料的機會,自由地展開一系列自家創作的新實驗,如義大利藝術家毛瑞茲奧.卡特蘭(Maurizio Cattelan)在他位於哥斯大黎加的住處中,嘗試使用糖水、蜂蜜和橄欖油來吸引大量的螞蟻,協助他完成一系列的「移動繪畫」。街頭藝術家班克西(Banksy)則在自家浴室當作塗鴉的新基地,他將創作分享在社群網站,加上詼諧的註解:「我太太不喜歡我在家辦公」。

葛瑞森.佩里與英國第4頻道共同製播「藝術俱樂部」節目,

邀請多位創作者分享他們的隔離生活。 ©2020 Channel 4

當美術館因閉館而喪失了實體展示與教育的功能,藝術家的自發活動反倒成為疫情中的一盞明燈。葛瑞森.佩里(Grayson Perry)與英國第4頻道(Channel 4)合作,共同製播「藝術俱樂部」(Art Club),邀請多位創作者分享他們的隔離生活,以各種方式討論如何在家隔離也能「克服無聊」;英國藝術組織Firstsite則匯集知名藝術家如安東尼.葛姆雷(Antony Gormley)、莎拉.盧卡斯(Sarah Lucas)、傑瑞米.戴勒(Jeremy Deller)等人設計「藝術家活動包」(Artist Activity Packs),提供大眾免費下載,在家享受動手做的樂趣;凱斯.泰森(Keith Tyson)發起的「隔離藝術學院」(#isolationartschool)則是另一個鼓勵手作的創意平台,讓大眾在隔離期間也能動手動腦,激發自我的創造力。這一波波自發性的藝術家活動,徹底體現如Firstsite發起的活動包計畫標題所註:「Art is Where the Home Is」。

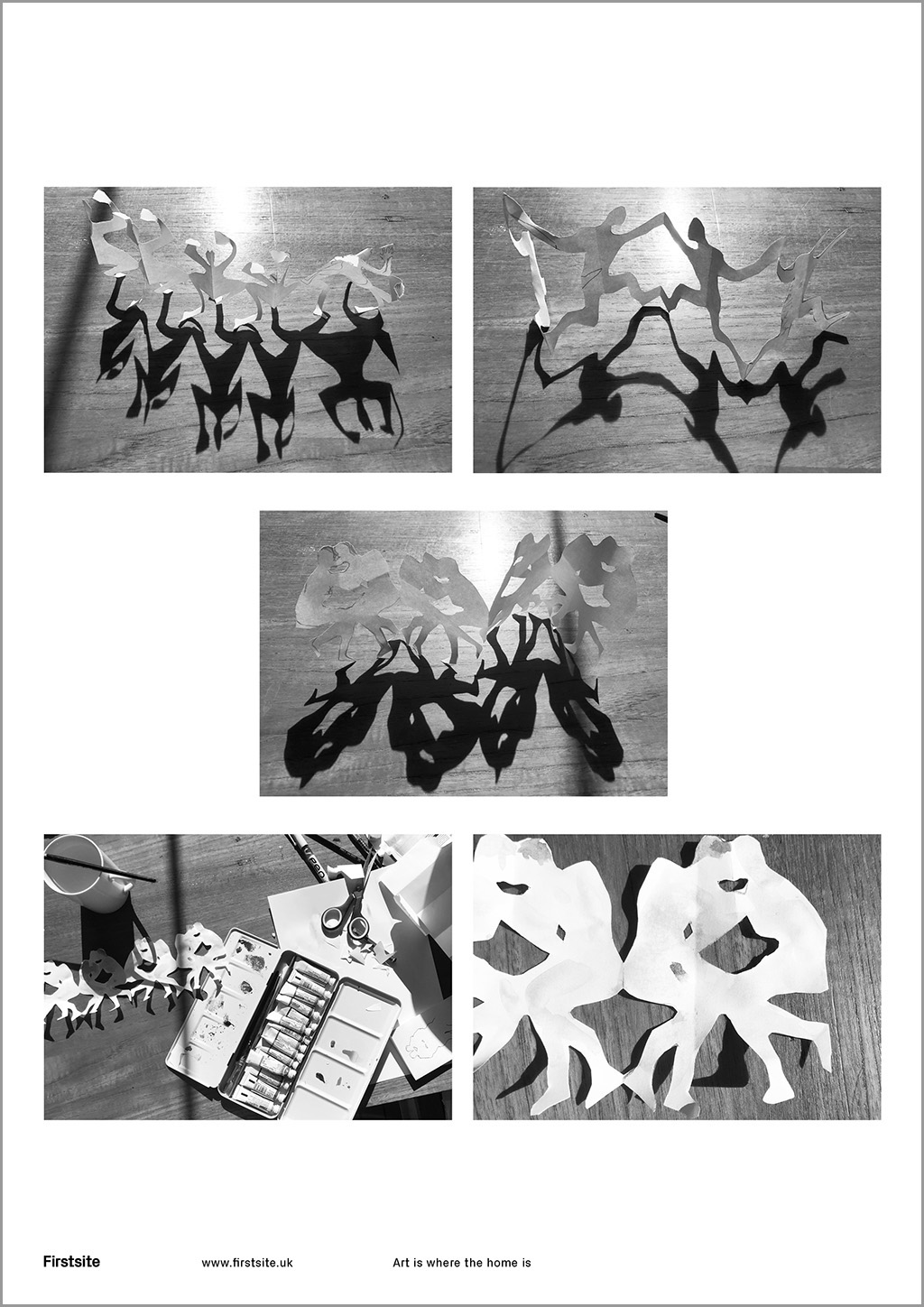

安東尼.葛姆雷參與「藝術家活動包」計畫,邀請大眾進行剪紙雕塑的實驗。

Courtesy of Firstsite

各地美術館與博物館自然也非省油的燈。在歐洲疫情大爆發之初,英國廣播公司(BBC)便宣布製播「文化隔離中」(Culture in Quarantine)節目,包括倫敦泰德英國美術館、泰德現代美術館、大英博物館與牛津大學阿什莫爾博物館(Ashmolean Museum)皆參與其中,將因疫情而取消的大展,以虛擬導覽的方式介紹給觀眾。華盛頓赫希宏美術館(Hirshhorn Museum and Sculpture Garden)則推出「藝術家隔離中」(Artists in Quarantine)計畫,徵集來自世界各地創作者的對白錄像片段,這些影片不僅定期發布在博物館的線上頻道,更被納入館方收藏,持續發揮博物館的典藏功能。從推出計畫至今,博物館已聯繫超過百位藝術創作者,其中參與者包括西斯特.蓋茨(Theaster Gates)、瑞格納.基亞爾坦松(Ragnar Kjartansson)、詩琳.娜夏特(Shirin Neshat)、東尼.奧斯勒(Tony Oursler)等知名藝術家。針對該計畫,館方如此表示:「博物館有責任通過藝術家的聲音來回應這樣的全球性狀態,我們正在銘記重要的歷史時刻。在疫情當中,我們反思了一座博物館被賦予的責任,以及在我們能力下可以做的事。這些第一手捕捉藝術家聲音的錄像,可說是全球大流行(global pandemic)時代下,極為重要的『流動文獻』。」

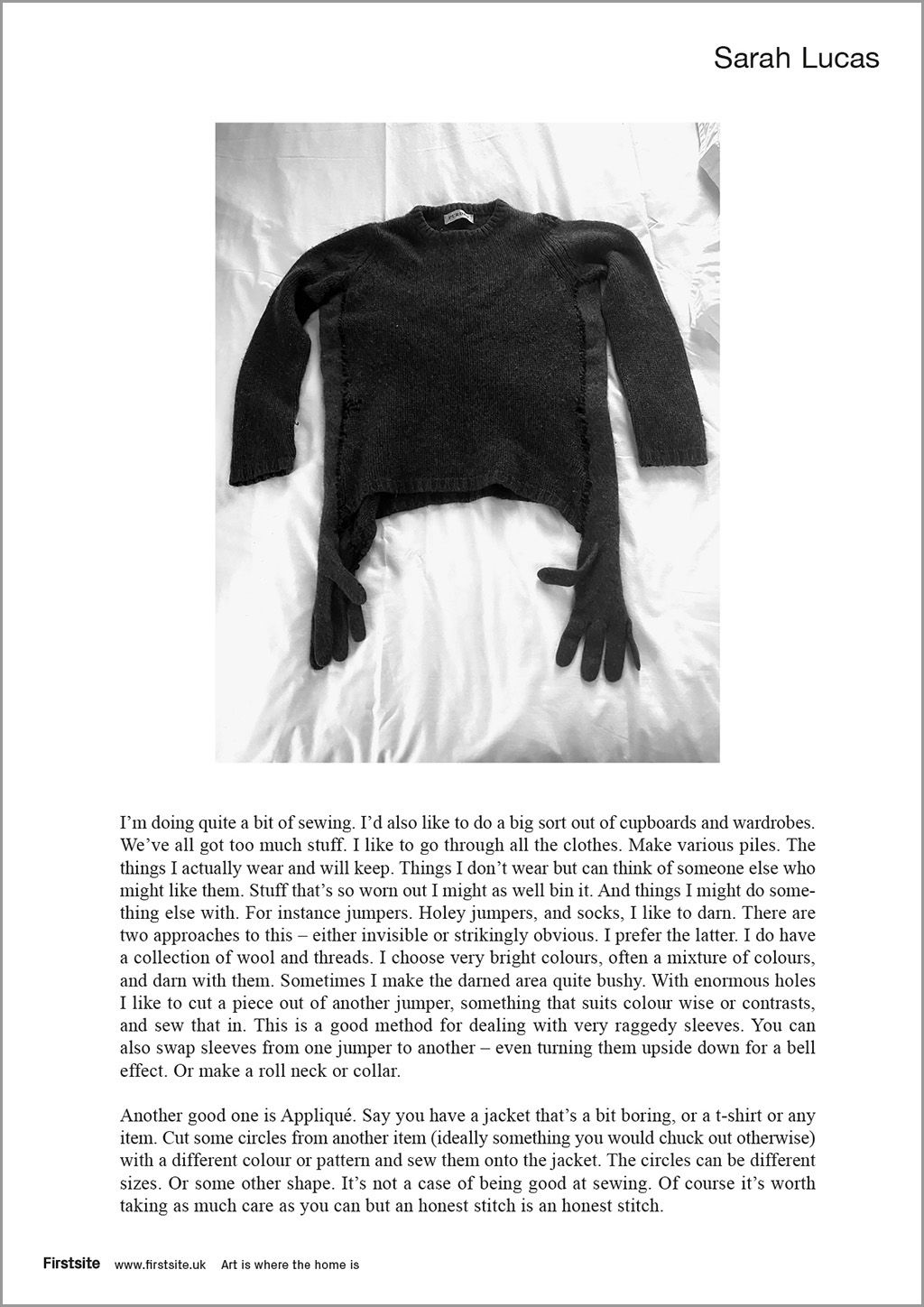

莎拉.盧卡斯的「藝術家活動包」延續其雕塑理念,鼓勵大眾利用舊衣服進行創作,

發揮潛在的想像力。Courtesy of Firstsite

藝術家的隔離生活,亦可見於多家指標性藝廊的社群網站。在侯巴克畫廊(Galerie Thaddaeus Ropac)官方Instagram上,大眾得以一窺藝術家如歐文.沃姆(Erwin Wurm)的工作室,或聽著阿雷斯.凱茲(Alex Katz)親自分享他隔離期間最愛的讀物。賽迪HQ藝廊(Sadie Coles HQ)則推出「隔離一問一答」(Answers from Isolation),每篇可見藝術家親述居家隔離的心境,不僅關於藝術創作,也關乎生活,許多藝術家大方分享他們最喜愛的食譜或最常聽的廣播頻道。

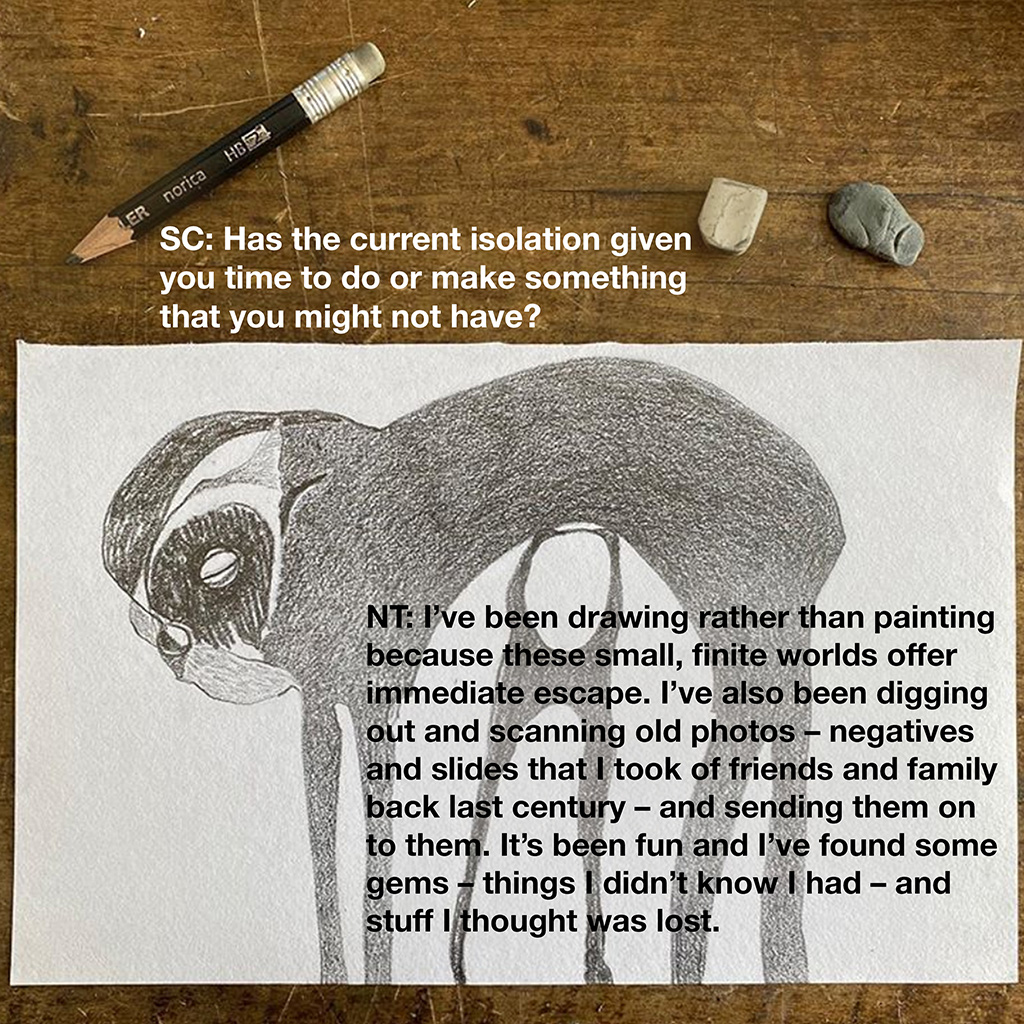

英國藝術家尼古拉.泰森(Nicola Tyson)參與賽迪HQ藝廊的「隔離一問一答」計畫,

向大眾分享她在隔離期間大量繪製的紙本作品。©Nicola Tyson, courtesy Sadie Coles HQ, London

由古德曼藝廊(Goodman Gallery)策畫,南非藝術家威廉.肯崔吉(William Kentridge)在他位於約翰尼斯堡的工作室中與大眾連線。他表示自己算是幸運,住所與工作室在同一個地方,得以自由進出創作,說:「當展覽被迫取消或延期,時間的壓力瞬間消散。我利用這些多出來的時間進行許多實驗,這些並非為了什麼展覽或計畫而製作,它更像是一個思考的過程,我像是藉由這些大量且瑣碎的文字與圖畫,拼裝出另一個世界。」

「工作室」始終在肯崔吉作品中扮演重要的角色。這個藏有他所有思緒的貯存池,不僅是一個工作的場域,更像是一個引擎室,提供他自由想像與思考,讓他自由地組構圖象與文字。透過直播,觀眾可見肯崔吉穿梭其中,牆上掛滿其炭筆圖畫及大量的文字,包括對話、閱讀筆記、藝術史書中的插圖或電影片段。肯崔吉認為「工作室」在隔離期間變成了一個「邀請整個世界進入」的場域:「它展示了我們一直在腦子裡所做的事情。」在這裡,圖象被轉化為流動影像,書本內頁變成背景,紙和木頭變成青銅,紙板切口變成三維圖象,故事變成聲音,思想變成文字,日常物品變成雕塑⋯⋯。

威廉.肯崔吉攝於南非約翰尼斯堡工作室 ©Adine Sagalyn, Courtesy Goodman Gallery

白立方藝廊(White Cube)每週推出的「藝術家隔離日記」(Artist’s Quarantine Diaries)亦受到廣大回響。由崔西.艾敏(Tracey Emin)打頭陣,她的日記同其創作,私密與細膩。「今天我會非常快樂⋯⋯今天慶祝的是我的孤獨。如果沒有一種壓倒性的恐懼感⋯⋯一種黑暗⋯⋯使我希望比以往任何時候都活得更多。」艾敏以這段文字記下她在窗邊泡澡的片刻。如同艾敏平常就不斷進行的書寫與塗畫,閱讀這連續七天的日記,彷彿進入她的筆觸,聆聽她獨自隔離下的傾訴和對生命深刻的體悟。安東尼.葛姆雷的日記則以圖片為主、文字為輔,記下他設計活動包和多件迷你黏土雕塑的創作過程。居家隔離期間,葛姆雷無法進出工作室,廚房餐桌成為他的最佳工作台,黏土則是最理想的媒材。談及隔離的日子,葛姆雷表示這是一段美好的時光:「這意味著每個人都過著如藝術家的生活,盡情去做為了自己而做的事,充實你的每一天。」現代生活講求進步、鼓勵競爭,時間的主權從不在自己身上。「我們多數人就像是一台趕著完成無盡義務的荒謬機器,總提醒自己要做更多、擁有更多、去更多的地方、賺更多的錢。現在正是我們放下當務之急的好時機,並試著問自己:我們在乎什麼?重視什麼?愛什麼?」(全文閱讀541期藝術家雜誌)

【六月專輯│藝術上線與疫症時代】