九○年代的聲音場景

當年,那塊荒地上的「第三屆破爛生活節」

台灣聲響文化運動的圖象

談到1990年代的噪音運動,不能不提1994年的破爛生活節、1995年的空中破裂節和後工業藝術祭(即第二屆破爛生活節)。但我至今仍然不清楚那群冒用「第三屆破爛生活節」之名的人到底動機為何,也未曾聽聞朋友提起過這件事。但對我來說,那塊荒地的景觀與神祕男子所說的:「這場表演裡,我們大家都是表演者。」倒也清晰地描繪了某種九○年代台灣聲響文化運動的圖象。

左.吳中煒身影(攝影:姚瑞中)/右.第一屆破爛生活節傳單手稿(圖版提供:姚瑞中)

隨著1987年的解嚴而來的黨禁、報禁、舞禁、髮禁解除之後,種種包圍著思想和身體行動的禁忌圍籬突然倒塌,空出大量的治理縫隙,加上1990年的野百合學運後的激情,台灣知識分子開始在一種狂喜的狀態,以時興的後現代思維熱烈地重新辯論「民主」以及其衍生的關鍵字──「民間」、「本土」、「體制」、「顛覆」等──生產出大量論述與行動(例如本文開頭引文的出處《台灣的新反對運動》一書)。恰於解嚴前一年成立的水晶唱片所提出的「台灣新音樂」、「地下音樂」與「向底層學習」等主張,可說是回應此思潮的音樂生產實踐。水晶唱片提出的這些概念很容易被簡單理解為對於新的音樂形式的追求,但在本質上,它所欲開創的是一種新的聲響生產與流通的體系和思維,所欲朝向的目標是透過「向下學習」,在聲響出版品中接上地氣,真實投射出俗民文化的樣貌與精神並走向創新。而在1990年前後水晶唱片也的確成就了黑名單工作室、陳明章、伍佰、豬頭皮、潘麗麗等這些過去音樂工業不可能出頭的藝人,他們並且影響主流唱片公司推出類似創新風格的台語流行歌曲,這陣風潮後來被總結為「新台灣歌謠運動」。

但在1991年,水晶唱片的企畫何怡穎,卻不無自我批判意味地指出台灣新音樂在當時本土化風潮之下所面臨兩個難解的困境,她在〈台灣新音樂的顛覆和矛盾〉一文中指出:一、「本土」趨向刻板化,阻礙了更多形式的可能性;二、「本土」被過度包裝為中產階級的媚俗之物,抵消了俗民美學原真的力量。做為當時最基進的唱片公司,水晶唱片為了突破何怡穎所說的困境採取了最激烈的手段,大膽地──甚至可說是自我犧牲地──忘卻營利事業最底線的理智,罔顧市場是否存在,冗自組織了錄音小組走進民間,並在1991至1995年間出版了兩輯「來自台灣底層的聲音」以及十七張「台灣有聲資料庫」田野錄音唱片。

「來自台灣底層的聲音─貳」封面 1995 水晶唱片出版

就文化傳承的意義上來說,水晶唱片的成就自有其可觀與可敬之處,但處於唱片生產機構的位置,他們無論如何想不到也做不到的逃逸路徑(用90年代的流行術語來說),就是不要將唱片視為造音的唯一終極形式。那麼逃逸路徑指向何方呢?我們可以將視角從唱片偏離開來,望向於九○年代中期形成的台北反文化藝文圈,這群人有思想左傾的學生、青年藝術家、小劇場工作者、樂團、藝文記者,在藝術實踐上,有地下刊物、劇場、音樂表演、前衛藝術(包括行為、裝置、錄像與噪音)等。雖然這個圈子的主要構成幾乎都是知識分子,但他們中間最前進的搧動者卻是一個只有小學學歷的藝術家──吳中煒,他輟學之後曾當過建築工人、佛像雕刻師、攤販、拾荒著。1993年,吳中煒與女友蘇菁菁共同成立「甜蜜蜜」咖啡館,並於1994至1995年間與身邊友人發動了兩屆破爛生活節、空中破裂節──他在台北河岸的荒地或廢墟裡「建村」,用撿拾甚至偷竊來的廢棄模板、鷹架、布棚、發電機搭出舞台。在上述的空間裡,吳中煒打造的是一種解構現代的生活、經濟、空間、美學等秩序的平台,邀請所有人駐村生活,進行誦詩、即興音樂、劇場、裝置作品創作,空中破裂節甚至以此形式維持了一個月。 如果說,何穎怡所指的二項本土化的難題也正是反文化青年的困惑,那就正足以說明吳中煒的行動為何得以攪動這個圈子──他用自己渾然天成的反中產美學開拓了一塊有機荒地,張開雙臂歡迎所有形式加入,你只需挖出自己深藏在身體裡那坨渴求從西方現代性與戒嚴解放出來的慾望,就得以融入這個本土的無政府烏托邦。就像本文開頭的引言:聖地不假外求,並不遙遠。

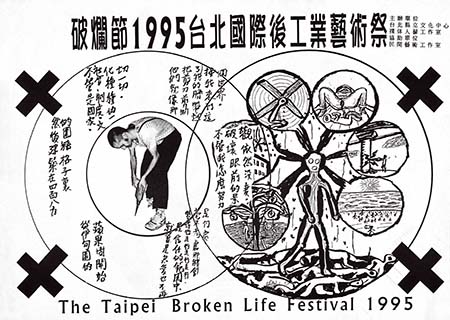

台北國際後工業藝術祭傳單 1995

空中破裂節一景 1995(攝影:姚瑞中)

(全文閱讀508期藝術家雜誌)