關於女性與藝術的幾個思考

近日新聞報導,北一女中的學生在一百一十四週年校慶的園遊會上,主打「女高中生陪聊」,以每十分鐘新台幣45元做為收費標準擺攤。雖然這件事情在媒體上很快就失去熱度,但在我的同溫層仍掀起關於女性如何被物化與被凝視的討論。這些論點大抵和女性的身分如何被看待,以及大眾如何習於將女性套入某種固定而刻版的框架相關。儘管這樣的談論方式聽起來已經熟爛,但令人感到無奈的是,當談論女性主義被認為是老舊而陳腔濫調的同時,女性被凝視的方式,在過去廿年間並沒有太大的改變。而女性在創作中,特別是視覺藝術,較少討論自身的處境,這與其所處的環境以及被框定的意識型態不無關係。但在討論這件事情前,我想舉近期幾個以女性藝術為命題的展覽,先看看這些作品所關注的面向是如何對照女性藝術在當代的景況。

在2019年,台北市立美術館舉辦展覽「她的抽象」,展覽探索抽象藝術在當代的定義,回顧第二次世界大戰之後,日本、韓國和台灣三個國家的女性藝術家,是如何以自己的方式詮釋抽象繪畫的意涵,以及在其中扮演什麼樣的角色,從中又可如何看到西方抽象繪畫理論到亞洲之後的在地化發展。而近月在幾個畫廊或藝術空間,也可看到許多以女性藝術家為主題的展覽。如安卓藝術推出的「繁.花.聖.艷:女性藝術展」,聚焦十位女性藝術家,包括台灣藝術家楊世芝、謝鴻均、劉文瑄、劉鳳鴒、羅懿君,與來自菲律賓的藝術家包括克莉絲汀納.其桑賓.雷密羅(Christina Quisumbing Ramilo)、萊絲李─安娜.曹(Lesley-Anne CAO)等。TAO ART則是舉辦「Stillness」,展出陳雲、溫孟瑜、劉子瑜和李依耘四位女性藝術家的作品。另外包括非畫廊推出「我們的同盟─張恩慈個展」,以及覓計畫的「假使敘述是一場洪水─劉玗個展」、寶藏巖國際藝術村的「仙女(日常)奇緣─倪瑞宏插畫手稿展」等,在2020年年底,這些展覽確實讓我們看到女性藝術家優異的創作能力

劉文瑄〈對畫京都:烏龜與老鼠〉於「繁.花.聖.艷:女性藝術展」展場一景(攝影:莊偉慈)

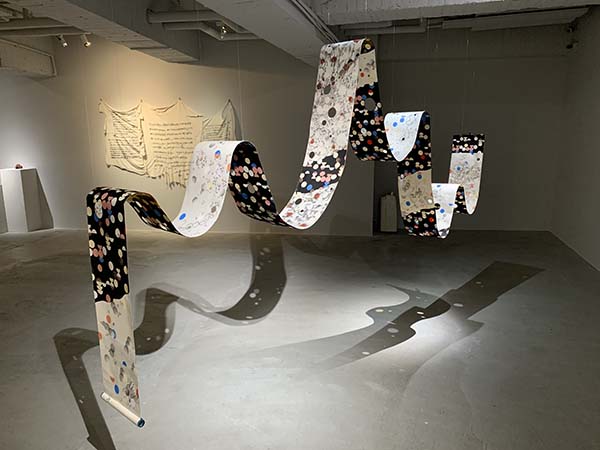

「假使敘述是一場洪水─劉玗個展」展場一景(攝影:莊偉慈)

但值得注意的是,一直以來女性藝術家的創作被呈現的方式,特別是聯展,多半都先錨定藝術家的性別,後再以展出不同類型的媒材、題材的方式為展覽的框架。也就是說,在這些展覽中主要呈現的內容,是讓觀眾看到「女性」藝術家在繪畫、雕塑、立體、新媒體、複合媒材等類型(相較於男性)的表現力,其次才是透過這些媒材所展現出的創作意識。即便是甫公布2021年展覽計畫的東京森美術館,即將在2021年4月22日至9月26日展出的展覽「另翼能量:續戰的力量─來自世界各地的十六位女性藝術家」,邀請包括曾代表威尼斯英國國家館的菲莉亞.巴洛(Phylida Barlow)、卡門.荷瑞拉(Carmen Herrera)、蘇珊娜.雷西(Suzanne Lacy)等人,約莫也是依循類似的框架策辦。展覽稍微不同的地方在於,這些女性藝術家畢生奉獻於創作,是少數在年過七十之後創作力仍旺盛的藝術家們。儘管能夠理解資深藝術家的難能可貴,不過想一想,我們極少看到展覽聚焦在一群資深的男性藝術家。森美術館這檔展覽的言外之意,自然是告訴觀眾,年過七十的女性藝術家能堅持創作是有多麼難能可貴,而展覽背後所突顯的意涵,也正是女性藝術家在經營創作事業上的不易和稀罕。

(全文閱讀548期藝術家雜誌)