維多利亞式末日

相信在過去的一年裡,大多數人都有種身處「世界末日」之中的感覺。但究竟是什麼原因使人們出於本能地把「末日」及「天啟」(apocalypse)與巨大災難聯結到一塊呢?這或許是因為,以《聖經》末卷書《啟示錄》為靈感創作的視覺圖象早在潛移默化中被「植入」人類的腦海之中。《啟示錄》既是揭曉預言之書,也是關於末世論的絕望之書,而在革命和戰爭的時代,它既是千禧年盼望的盡頭,卻也是承載文化焦慮的源頭。

源自希臘文apokalypsis,有著「揭曉」、「揭露」及「啟示」之意的「天啟」一詞,間接暗示了《啟示錄》作者使徒約翰(Saint John)「視者」的身分。這本充滿象徵和晦澀圖象的書卷,被各方各界以各種不同的方式解讀。有些人認為《啟示錄》中的事件是人類歷史的縮影紀錄,另一些人則確信,這卷書是一系列關於未來、世界末日及神國降臨的預言;還有其他人認為《啟示錄》僅是一個關於人性善惡鬥爭的寓言故事。但在藝術的領域中,解讀的正確性並非最重要的,重要的是雄偉壯觀的末日場景所創造的視覺震撼。因此,《啟示錄》除了被當作關於末日的警訊之外,也成為眾多藝術家熱愛的創作題材,而這或許正是為何《啟示錄》與視覺藝術有著如此悠久的淵源。

每個年代都有屬於自己的「天啟」及「末日」,英國的維多利亞時代也不例外。位於世紀交替的邊界,象徵著巨大轉變卻同時蘊含新希望的「19世紀末」(fin de siècle),以其憤世嫉俗、悲觀主義、犬儒主義(Cynicism)的文學著稱,而視覺藝術的主要流派則屬浪漫主義莫屬。如果說末日的迷思是浪漫主義詩人和畫家的共同財產,那麼它必定是個被多元審視的產物。無論是從私人還是公共、內在心理層次還是外在歷史層面的角度,浪漫主義藝術家都不畏於世界的盡頭吹起響亮的號角。其中,最具代表性的人物包括浪漫主義先驅威廉.布雷克(William Blake),以及以末日風景畫而著稱的約翰.馬丁(John Martin)。

威廉.布雷克:天啟

威廉.布雷克的詩詞與繪畫常被視為「天啟」的代名詞,他的作品以「揭開」那些被「遮蔽」的思想及傳統──無論是宗教的教義和實踐,還是政治的結構與意識型態──為創作的核心主題。其中包括許多以《啟示錄》為靈感的創作,例如〈24位長老摘下皇冠〉、〈死亡騎著白馬〉、〈獸的數目666〉、〈紅色巨龍〉等。而即便是《啟示錄》這卷充滿未來預言的記載,布雷克都不甘於僅僅提供一張世界末日的藍圖,而是選擇將比重聚焦在暴露歷史及政治壓迫的現實層面。套用布雷克自己的說詞,末日的主旨乃是「淨化(人類的)感知之門」。

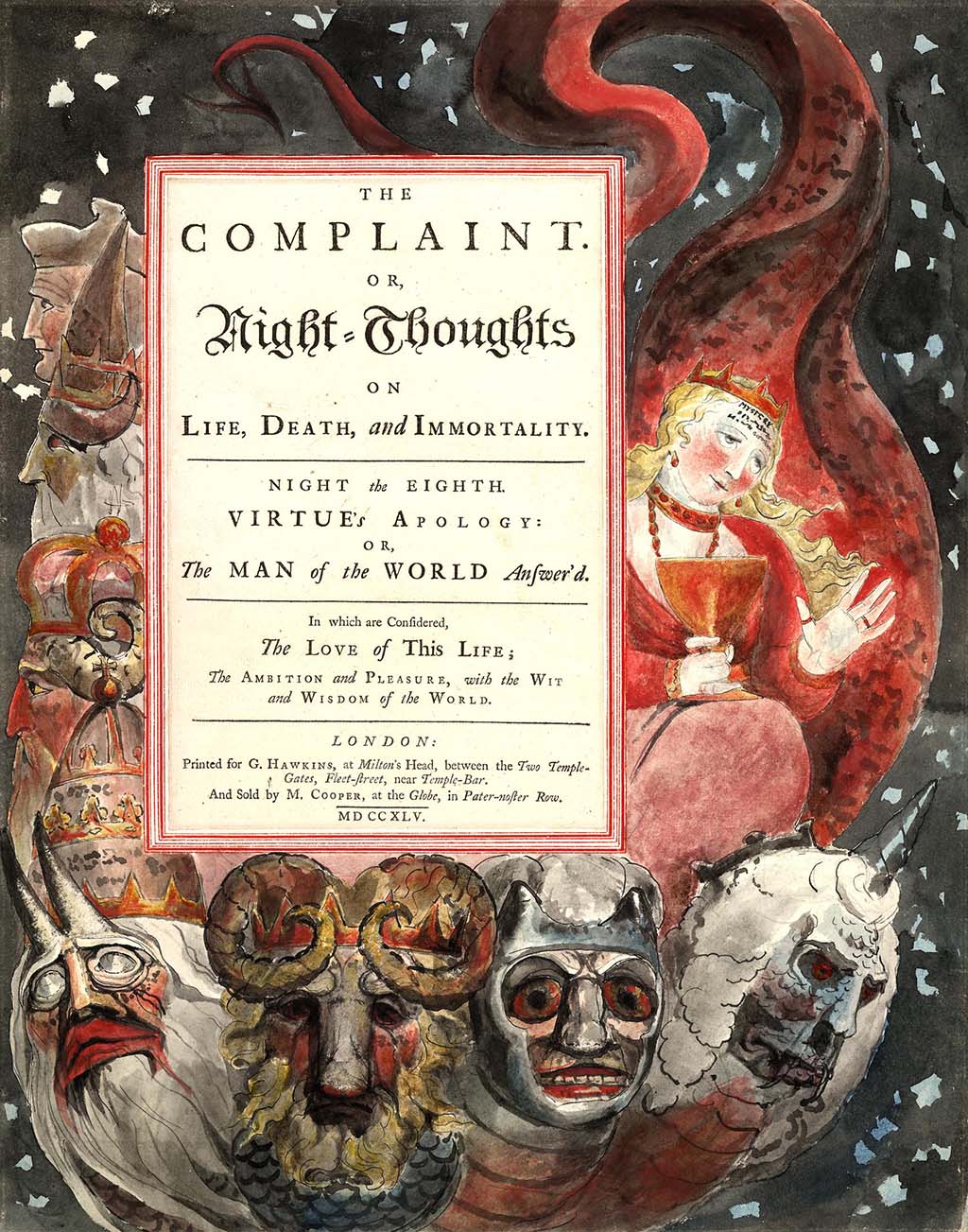

威廉.布雷克 乘坐七頭獸的巴比倫淫婦 1795-1797 愛德華.楊《夜思》封面

鋼筆、灰色墨水、水彩、石墨 42×32.5cm 倫敦大英博物館藏 ©The Trustees of the British Museum

布雷克從不隱藏其對於《啟示錄》的政治解讀,這點可在他為英國詩人、評論家及哲學家愛德華.楊(Edward Young)之長篇詩集《夜思》(Night-Thoughts)所繪製的插圖中得到印證。

約翰.馬丁:崇高末日

延續威廉.布雷克借藝諷今的手法,約翰.馬丁將發聲的平台轉移到風景畫。1811年首次在倫敦皇家藝術學院(Royal Academy)展出作品的馬丁,以其擅長的宗教題材及奇異構圖成功吸引了大眾的目光。廣闊的自然風景、巨碩的城市景觀,以及藏於其中的迷你人物,是馬丁畫作的典型樣貌。其最具代表性的作品包括〈伯沙撒的盛宴〉、〈索多瑪和蛾摩拉城的毀滅〉、「最後的審判」系列。馬丁的世界充斥著嶙峋的大自然前景、簡潔的城市剪影線條,以及明亮的空間,但這樣的一個美麗世界,在馬丁筆下卻往往是遭受威脅的地方。馬丁的歷史觀,如帝國與文明的循環、天堂樂園的消散、邪惡的不變勢力,不僅為他提供了創作的靈感,更在他的繪畫裡以古今交錯的視覺意象出現。(全文閱讀549期藝術家雜誌)

約翰.馬丁 索多瑪和蛾摩拉城的毀滅 1852 油彩畫布 136.3×212.3cm 新堡萊恩美術館藏

©Laing Art Gallery. Gift from E. F. Weidner in memory of John Frederick Weidner, JP, Lord Mayor of Newcastle upon Tyne (1912-1913), 1951

【二月專輯│末日與新生】