烏托邦與安那其

第十五屆卡塞爾文件展

在軍事強人蘇哈托執政的最後幾年,印尼社會彌漫著對極權統治的不滿,加上受到亞洲金融風暴的衝擊,原本就瀕臨崩潰邊緣的社會壓力潰堤,在印尼國內引發多起暴動、抗議事件,基於政治、種族、宗教因素的各種衝突不斷。1998年,在歷時卅二年的獨裁統治後蘇哈托終於倒台,印尼社會進入一段政治與文化快速變革的時期。2000年,在蘇哈托倒台兩年後,幾位藝術學院出身的年輕人聚在一起,他們有的是設計師、作家、藝術家,專業背景各異,但相同的是他們都求學、成長於蘇哈托的「新秩序」政權下。在獨裁政權終結後,他們渴望改變、急欲自由開放地表達,而他們對於藝術家應該如何結盟,藝術如何能夠影響社會、推動改變,自有一套想法,因此這幾位年輕人在雅加達南部發起了一個藝術團體──ruangrupa。他們輕裝、雜學,在城市的縫隙間遊走,透過各種工作與連結實踐「藝術」。雖然在當地以及東亞的藝術社群中小有發展,也在幾個國際雙年展展出過,ruangrupa依舊位處於當代藝術版圖的邊緣,絕非什麼藝術明星。

這樣的團體,卻在2019年受德國卡塞爾文件展(documenta)委員會聘任,擔當第十五屆卡塞爾文件展的藝術總監。這個決定在一時間引發熱議:首先,迄今為止的文件展都是由專業策展人擔任藝術總監,這是第一次由藝術家出任此要職;再者,印尼藝術家在國際藝壇上能見度並不高,過去也未曾有過印尼藝術家於文件展中展出。而ruangrupa這個十人組成的團隊中,只有一人去過卡塞爾參觀文件展,如今卻要統籌策畫這個宛如神話的國際展覽盛事?

然而更讓眾人跌破眼鏡的是,ruangrupa在受到卡塞爾文件展的策展邀請後,第一時間卻是反過來「邀請」卡塞爾文件展成為他們藝術生態系(Ekosistem)的一部分:ruangrupa要卡塞爾文件展加入他們,一起成為「lumbung」。

lumbung是什麼?

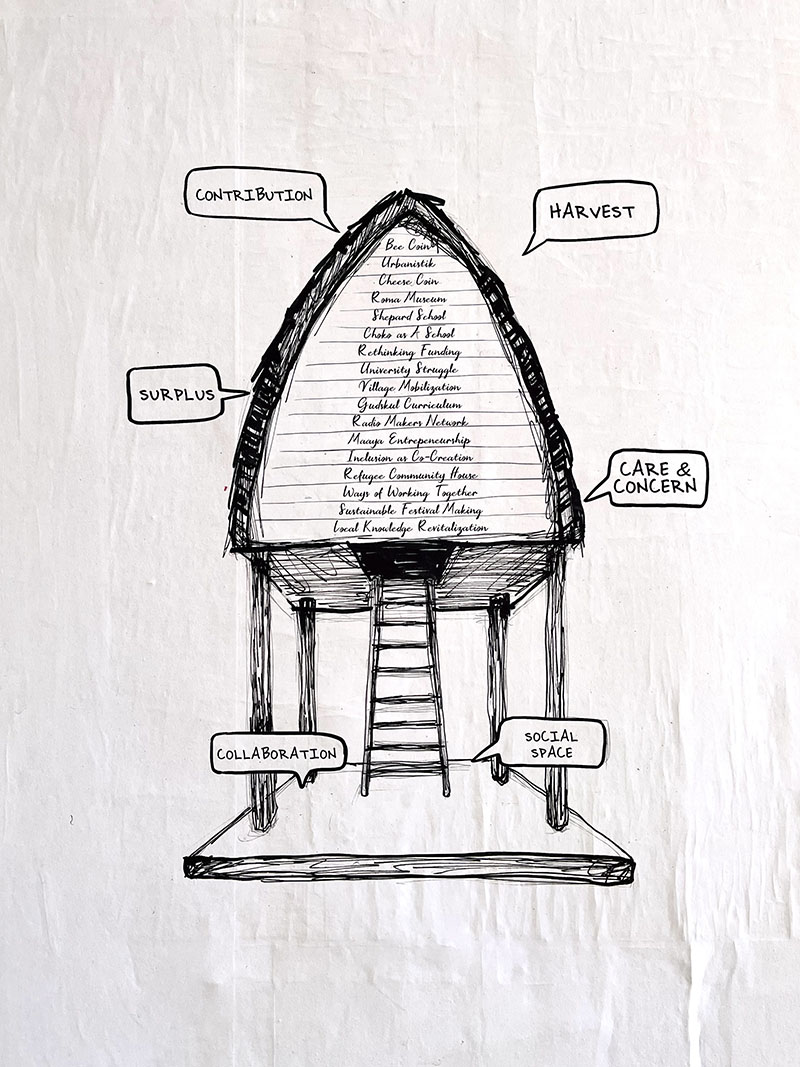

「lumbung」在印尼語中是「穀倉」的意思,而這個穀倉,指的特別是在社區聚落中存放公糧的地方。傳統的印尼農人在收穫後,會將收成多餘的莊稼做為公糧統一存放在lumbung中為聚落儲蓄,聚落中的每一個人都能夠受惠於穀倉中的資源,也有責任維護這個制度為穀倉提供公糧。ruangrupa成員之一的馬讓.安登(Mirwan Andan)來自印尼蘇拉威西島,在他走訪故鄉附近的偏鄉時,認識了一群實行自然農法的人。這些人透過看書、看Youtube,重訪先人的知識,在廣泛蒐集各種資訊知識後,將這些知識融會貫通成一套自然農法的教材,並將這套做法分享給任何有意學習效法的人。然而綜觀他們學習到的各種知識,最重要的是他們從祖先那裡習得了lumbung的概念,受到這些農人的啟發,ruangrupa不禁思考這種社群運作、資源共享的概念與做法,如何能夠運用到其他領域上?因此他們決定將整個卡塞爾文件展變成一個「lumbung」:利用文件展的場所與資源做為實驗、實際操作lumbung的場域。是故「穀倉」不僅止是貫穿整個第十五屆卡塞爾文件展的意象,而是一個實踐。

為了實踐lumbung的真義,ruangrupa取消傳統策展人與藝術家的權力架構。他們首先找來十四組藝術團體做為「穀倉成員」(lumbung members),邀請他們將自己平時就在當地生活中實踐的計畫帶來卡塞爾,一起在文件展發展lumbung。同時,ruangrupa又和「穀倉成員」們共同邀請平時交流、合作的友團成為「穀倉藝術家」(lumbung artists),再依每個團體來自的時區組成一個個互相討論、協作的子團「mini majelis」(迷你集會)。在各種官方文宣與資料上,我們幾乎不會看到任何國家、種族的標籤,我們只會注意到有哪些團體來自相近的時區,帶著他們當地的議題與特色一起發展了什麼計畫。在這個合作模式下,階級架構與國族分歧都被刻意消解了,因為這些分類在lumbung中既不需要也不適用,無論是ruangrupa、穀倉成員還是mini majelis,用的都是同樣的資源。除了平均分配的製作預算外,每個穀倉成員和穀倉藝術家還會得到一筆預留的公基金,透過「majelis」的機制討論如何共同使用。在整個實現計畫、籌備展覽的過程中,藝術家們共享知識、預算、展出空間與發表平台,互相合作。「lumbung」就是在這樣的過程中成形的。而今年的文件展透過穀倉成員還有mini majelis的機制,最終共有上千名藝術家、藝術工作者做為「參展藝術家」與會其中。

右/理查.貝爾(Richard Bell) 帳篷大使館 2013- 裝置於弗利德利希安農博物館廣場(Friedrichsplatz)現場一景(Photo: Nils Klinger)

當美術館成為生活場景的延伸

來到卡塞爾文件展的現場,在進到弗利德利希安農博物館(Fridericianum)的第一刻,許多人的第一印象應該都會是「一片混亂」──先是牆面上無厘頭的塗鴉,再來是在館內奔跑、尖叫、玩耍的孩童們;藝術家在前方天井用常見的塑膠牛奶箱搭建了狀似聚會用的中庭;而進到右方展場,則像是誤入了誰家的交誼廳:沙發、地毯、吊床,昏暗的空間中沒有任何一盞聚光燈,只有從窗戶透進來的自然光。

右/丹.培喬夫斯奇 慷慨、再生、透明、獨立、富足、在地錨點,以及最重要的幽默 2022 於弗利德利希安農博物館現場一景(攝影:陳宜艷)

弗利德利希安農博物館正面廊柱以及入口大廳的塗鴉其實出自羅馬尼亞藝術家丹.培喬夫斯奇(Dan Perjovschi)之手。這一系列的塗鴉名為「慷慨、再生、透明、獨立、富足、在地錨點,以及最重要的幽默」,丹.培喬夫斯奇用塗鴉的手法在牆面一一記下本次文件展的金主與夥伴機構,而作品名中提及的七個概念,正是ruangrupa為第十五屆卡塞爾文件展定錨的關鍵字。ruangrupa早在2021年年初便邀請四方的專業人士,針對這七個概念展開一系列的對談活動,與談人之中有獨立研究員、藝文從業人員,也有來自農、林、漁、牧各行各業的百工。從這七個核心概念下展開的展覽,左方是讓兒童與藝術家互動、母嬰共學的遊戲空間「RURUKIDS」;右方則是ruangrupa和另外兩個團體Serrum、Grafis Huru Hara自2018年開始發展的替代性教育計畫「Gudskul」,取自英文「好學校」的諧音。

最初會成立Gudskul是有感於愈來愈多的藝術團體、非正規組織在發展的過程中形成了一套基於個人生命經驗的知識系統。這樣的知識系統要如何分享給其他的人?那就聚在一起聊聊吧!ruangrupa不只一次強調「在創作之前先交朋友」,而本屆文件展的組織方式也是透過ruangrupa一個拉一個的人際網絡展開。因此,整個Gudskul的知識交流建立在人與人之間的對話、相處上,Gudskul將弗利德利希安農博物館變成一間學校〈Sekolah Temujalar〉,除了展場中的生活空間,博物館後門的空地還有一個「Gudkitchen」,由不同的藝術家輪流為大夥兒開炊煮食,與會人員一起生活、分享食物,甚至一起住在博物館裡。而RURUKIDS與葛西拉.孔希(Graziela Kunsch)建立的日托中心,除了提供母嬰共學的空間外,也讓不同的藝術家輪流在RURUKIDS與學齡兒童創作、遊戲。無論是RURUKIDS還是Gudskul,都圍繞著生活經驗展開創作與思考。(全文閱讀567期藝術家雜誌)

【8月專輯│第十五屆卡塞爾文件展】