LGBTQ的正典化危機

從「光.合作用─亞洲當代同志議題展」談起

近日於台北當代藝術館展出的「光.合作用─亞洲當代同志議題展」(下簡稱「光合作用」),欲提高同志社群、跨性別與扮裝者等族群(簡稱LGBTQ)在社會上的能見度與認同感,透過展覽的製作期待LGBTQ的議題能夠在美術館被看見與理解。除此之外,展覽在此時推出,也巧合地呼應台灣將成為第一個通過同志婚姻合法化的亞洲國家的時代性意義。藉由展覽,同志的生命經驗與生命故事,乃至內在的銘刻創傷得以與社會對話並化解外界的歧見。後殖民文化理論家和實踐者葛雅楚.史碧娃克(Sayatri Spivak)曾質疑從屬階級能夠發生的可能性,那麼,「光合作用」是否又能讓觀者對於LGBTQ有更多的理解與包容?進而創造多元化差異的可能?

侯俊明 男洞 2014-2016 粉蠟筆、紙 237×55cm×13

顛覆主流價值觀

同志社群用身體論述顛覆主流價值觀,或女性主義者所強調的身體論述,都在表達社會對不同的群體──性別、階級或性傾向認同的差異──而產生的差別待遇。這是將身體當作象徵體系並做為反抗的力量,或集結群體認同感的一種可能性。從身體做為情感表達工具這點來看,藝術家侯俊明的作品〈男洞〉,結合人類學民族誌與調查研究,訪談男同志的生命故事,以「全貌觀」將男同志的生命經驗與社會對話、連結,將男同志的生命史放入社會脈絡之中。英國社會學家普拉墨(Ken Plummer)在《親密的公民關係》一書指出,做為性與親密主體的個人,必須將私領域的性或情慾實踐拿到公共領域中論述,才能當個真正的公民。侯俊明將男同志的生命史與民族誌置入社會脈絡的企圖,旨在求能讓一般大眾對此理解與認同。

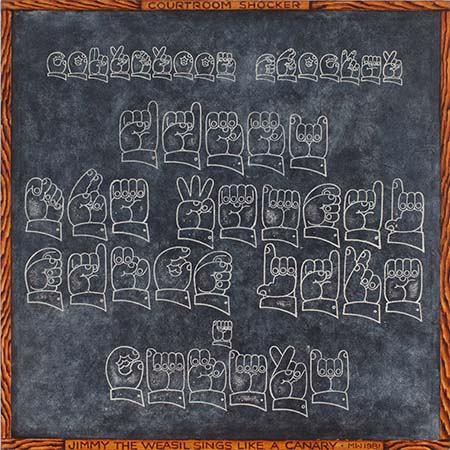

黃馬鼎 法庭手語:吉米鼬鼠像金絲雀般唱歌 1981 壓克力畫布 91.5×91.5cm

離散與身分認同

家的定義可以透過主體不斷的定義,不同的主體所提出家的概念、家的想像時,「家」就有不同的可能性、不同的解釋權。

對法國理論家巴舍拉(Gaston Bachelard)而言,寓居和家也是人類發展出歸屬某個地方的感受的關鍵元素,一切真正為人棲居的地方,都有家這個觀念的本質。沒有了它,人只不過是一個離散的存在。除了有親屬關係和親密、性慾的關係之外,它也暗示著人的人際網路與社會地位、社會位置,家具有私密和隱密性的保護功能。在1969年石牆運動發生之前,男同志都是離散的,他們沒有「家」的概念,因此「家」的形象在同志創作中有其意義。顧福生的四件畫作,呈現出同志的漂泊與離散,在社會上找不到認同感與歸屬感的心境。創傷藝術乃是發聲過程,它的表徵是「被允許說出來了」,但不保證一定會被真正理解、同情,與你站在一邊的正義感出現,黃馬鼎的〈法庭手語:吉米鼬鼠像金絲雀般唱歌〉正是如此意涵:「底層人民」無法發聲。

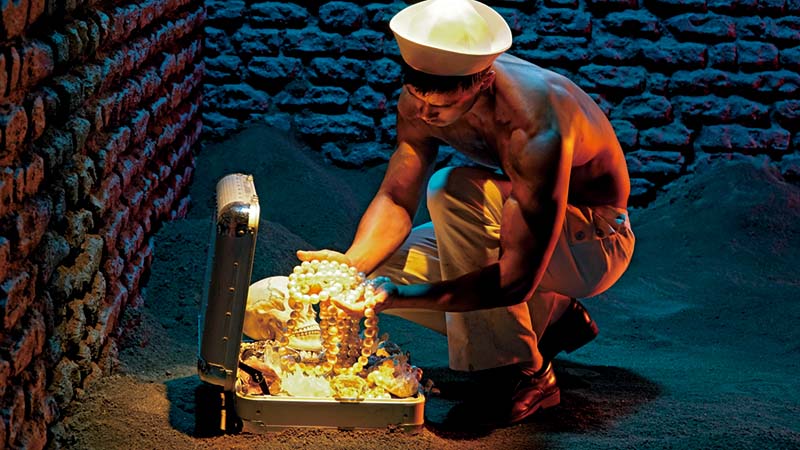

曾怡馨 奧林匹亞 2014 數位輸出 110×152cm

王文清的作品〈藏愛與子〉與〈藏愛與女〉表達出同志伴侶對組成家庭的渴望與想像,營造出家庭和樂融融的概念,是許多男女同志者心中的理想與盼望,作品表達出這個理想價值觀如何成功滲透到同志族群渴望回歸正常的想像裡。

許多女性主義與從事酷兒研究的學者曾指出,家庭制度應該被解構與重置,並囊括非血親關係、非核心家庭模式、跨性別婚姻、非異性戀正典(non-heteronormative)、移民社會網路及酷兒親屬關係。對家庭單位的開放性定義、重新定位與重新協商的親屬關係可以做為最佳例證。所再現的家庭組成關係,讓我們重新思考家庭之組成,它可以是同性別的親密伴侶,將家庭的定義重新解構與建構,提出了對「家」與伴侶關係想像的可能性。

王俊傑 激情(影像截圖) 2017 錄像裝置

史碧娃克認為,安東尼奧.葛蘭西(Antonio Gramsci)用來指涉「低社會階級」的「底層人民」,其實是不能發言的,因為他們所說的話,連受難者自己的家屬和社群都無法聽到,「底層人民」可以「說話」,但無法「發言」,因為說出來的話總是和聽者想要的不一樣,所以也就無法被聽見。其創作滲透人類內心所有層面的未知的創傷經驗──沒有安全感的恐懼,顧福生的作品呈現出同志的內在漂泊與不安全感。西亞蝶三個不同時期的剪紙創作「門」系列、〈車〉、〈樂〉,表現出男同志的內在情感的壓抑,如同日記般的自我表述,反映出男同志在主流社會的價值觀的掙扎與矛盾。

(全文閱讀510期藝術家雜誌)