攝影做為反抗的工具

我們的自我─海倫.科恩布拉姆收藏之女性藝術家攝影

紐約現代美術館/2022年4月16日~10月10日

何謂一個女性主義的圖象?或許,在回答這個問題前,我們應先爬梳女性主義做為一個運動的意涵。隨著社會思潮更迭,女性主義已超脫當年婦女參政論者(suffragette)在法律上要求與男性平等的訴求,或是1960年代第二波女性主義關注的女性在家庭與職場權益。在現今的社會,當我們談起女性主義,不再單指傳統意義上「女性」的議題。1989年,法學者金柏莉.克雷蕭(Kimberlé Crenshaw)首次提出多元交織性/交叉性(intersectionality)的概念。她指出,權力問題不該個別看待,個體具備的多重身分與差異性──包含性別、階級、種族、宗教、性向、外表、殘疾等──造就了生活經驗與權力壓迫的不同。最初,克雷蕭所指的多元交織性是針對過去主流女性主義運動長期邊緣化黑人女性觀點所提出的批判理論。比起白人女性,黑人女性必須在性別之上承受膚色帶來額外的不平等待遇,若納入經濟條件與性向因素,非中產階級以上或非異性戀的黑人女性在生活上勢必需要面對更多的困境。換言之,多重的壓迫相互強化而在個體產生了新的痛苦。克雷蕭認為多元交織性是「讓我們看見權力衝突、連鎖及交織的鏡頭」,或許某種程度來說,能夠展現多元交織性的影像就可以稱為女性主義的影像。

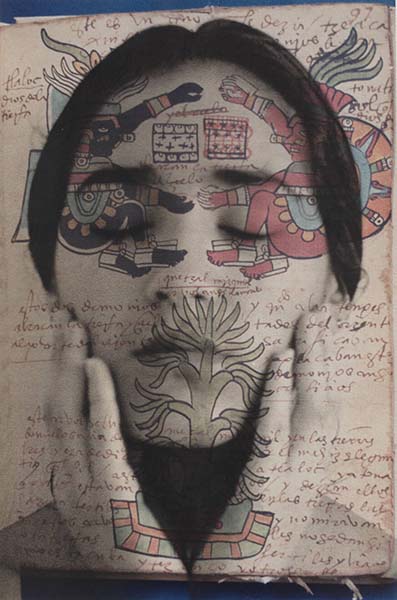

©2021 Tatiana Parcero

紐約現代美術館的攝影展「我們的自我─海倫.科恩布拉姆收藏之女性藝術家攝影」(以下簡稱「我們的自我」)所展出的作品,來自心理治療師兼藝術收藏家海倫.科恩布拉姆(Helen Kornblum)於2021年捐贈給美術館的個人收藏,過去一百年間來自不同國家與社經背景的女性藝術家所創作的九十件攝影作品,橫跨肖像、新聞攝影、社會紀實、廣告、前衛實驗性與概念攝影。在策展論述上,「我們的自我」捨棄按照時間順序或線性呈現女性攝影師流派或風格的演變,以主題分組激發作品間多元交織性的對話可能,達成質疑既有的主流論述的目的。非裔離散、酷兒、原住民族等身分觀點交錯影響──女性身分不再單一扁平,絕對的極化在鏡頭下消弭,觀者的意識跟隨創作者不同的身分視角流動。

紐約現代美術館資深攝影策展人羅克薩娜.馬爾科奇(Roxana Marcoci)認為科恩布拉姆的藏品令人省思:我們該如何動搖既定的藝術史敘事、拆解經典(canon)、研究反歷史(counter-histories)、表達跨國的共時性(synchronicities),甚至是建構反抗的聲音?近年來,特別在「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)運動後的後疫情時代,藝術史圈與美術館紛紛發起「多元性、公平、無障礙與包容性」(Diversity, Equity, Accessibility and Inclusion,簡稱DEAI)的營運策略,在展覽企畫與策展方面,不再拘泥於傳統白人歐美中心主義的藝術史論述,而是有意識地著重非主流或弱勢族群藝術家的能見度與當代社會議題的討論。從擴建後的紐約現代美術館重置常設展陳列與活用新空間便可見其自我修正的野心,而身為現代與當代攝影藝術的龍頭,紐約現代美術館透過此次展覽,提供了一個檢視女性攝影師於多元化藝術策略中的自我主宰(self-agency)以及重新詮釋她們對於當代文化貢獻的起點。「我們的自我」試圖證明:女性主義以及攝影的歷史並非兩條平行線,而是相輔相成的支線。

1920年代,35釐米的小型隨身相機與閃光燈的普及助長了新聞攝影(photojournalism)的發展,而專題攝影(photo-essay)與平面媒體如《生活》(Life)雜誌的相輔相成,讓新聞攝影在1930年代正式進入黃金年代。雖然攝影界(或者說,絕大多數的領域)仍然被白人男性主宰,新聞攝影還是成為從事紀實攝影的女性攝影師的重要財源,以及提供有別於主流白人男性視角的創作管道。1936年,美國攝影師瑪格莉特.芭克─懷特(Margaret Bourke-White)的佩克堡水壩(Fort Peck Dam)建設工程影像登上《生活》雜誌創刊號的封面,並在同年成為該雜誌首位女性新聞攝影師。在大蕭條時期,芭克─懷特透過鏡頭關懷美國南方的農村社區。

蘇珊.梅塞拉斯 在希諾特佩為被暗殺學生領導所舉辦的葬禮隊伍。示威者手持於三年前在山裡被殺害的FSLN游擊戰士阿倫.蕭的照片 1978 C-print 39.1×59.1cm 紐約現代美術館藏

©2021 Susan Meiselas

重大新聞案件、社會運動、社會正義等是新聞攝影界的主要題材,而身為(白人男性為主要勢力的)馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos)成員的當代紀實攝影師蘇珊.梅塞拉斯(Susan Meiselas),特別以關注邊緣性的事件與人物著名。梅塞拉斯曾說:「相機是個讓你待在一個你不屬於的地方的藉口。」

(全文閱讀569期藝術家雜誌)