薛保瑕 感知的回應與探真的軌跡

在1983年踏上紐約的土地時,薛保瑕深深感受這座城市充滿生氣又完善的藝術系統所帶來的震撼,在此十多年求學與創作的歷程對她論述視野的開展也具有關鍵性的影響。薛保瑕關注抽象藝術,並一路以抽象藝術在不同時期的美學觀點、於當代如何重新定義自身為問題意識,她的創作是對藝術本質的追尋,蘊含著理性與感性的動能,她凝視過往,也追索其於現實的延續,解讀又創造,建碼也解碼——猶如其自我形容,就像是「腳踏車鏈」——往往又帶有現象學的質地。

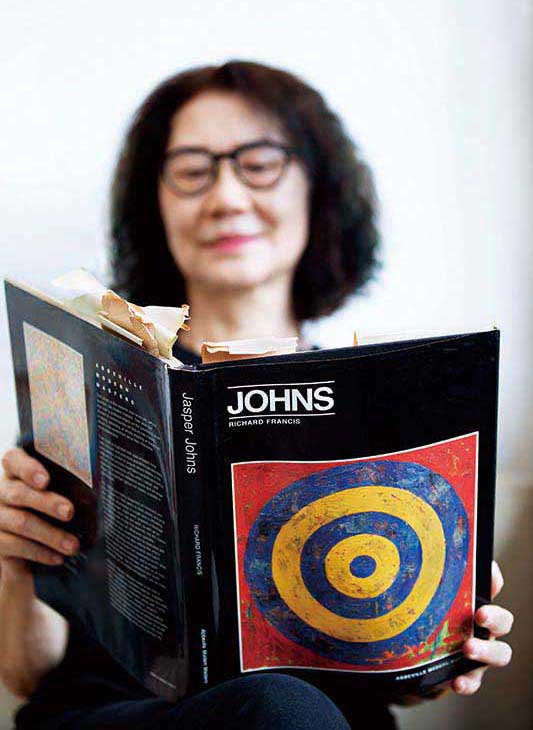

薛保瑕

攝影:莊姿鈺(Joy Chuang)

問:在一般印象中,抽象藝術常強調直觀、直覺的情感表達。可是妳的抽象作品如〈拉阿魯哇族的行動〉、〈應對—達悟族〉均有具體的命名。妳是否嘗試透過畫布傳遞更複雜的敘事?妳又是從怎樣的角度以抽象藝術創作與原住民文化相關的作品?

答:對創作者而言,作品中的符號涉及一種猶如編碼的過程,而解碼則回到觀眾自身。早期部分現代主義時期抽象藝術家的表達是出於心理活動的需要,具獨特性。但抽象藝術發展百年後,也建構了容易指認辨識作品為「抽象藝術」的參照。對我而言,後現代主義時期觀念性的「新抽象藝術」以如何再界定抽象藝術為目標,將「抽象藝術」自身作為提問的對象 ; 它不再是以填滿內在的需求為主,而是一種屬於「對他人欲求與提問」的訴求和反思的對象。於此,它的界定就不再等同於20世紀初期現代主義抽象所強調的「不具指涉性」。

我從2020年開始創作和原住民文化相關的作品系列,在都市長大的我很難全面地理解原住民細膩豐實的文化,但有如閱讀藝術理論,我是透過閱讀文獻去了解他們的歷史、習俗與生活樣態、神話及儀式等。文獻透過敘事文字傳遞、填充了文化空間的時空境遇與文化表徵;同樣地,我們能問,透過抽象藝術的表達可以做到什麼?就作品〈應對—達悟族〉而言,服裝承載著族群的認同意識,是面對外界世界的起手式。我在畫布中使用的9條帶狀色域便擷取了達悟族服飾的元素,而如何將敘事的文本轉化成抽象語彙,在「解碼」與「建碼」之間,探討文本與抽象符號之間相互推進的關係,則是我試圖再推進的創作方法。然而,這個強調閱讀的過程,同時也回應了抽象表現主義對於過程的注重,即——創作的痕跡即是過程的時間與空間,發生在畫布上也是一個個「事件」(event)的見證。

應對—達悟族(Reaction–Dawu) 壓克力顏料、畫布 173x215cm 2020