速度.智能.奇觀展現

再思2023台灣藝文的科技景觀

當代各種數位科技的創新發展與實踐應用,不僅全面地滲透至人們日常生活之中,更深刻地影響了人類感官刺激、思維與經驗。在擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)這些被譽為是最具有發展力的科技產物之後,智慧物聯網(AIoT)、5G傳輸速度,以及人工智慧(以下簡稱「AI」)與機器人的融合,更在商業營運、金融市場與醫療保健等領域造成影響,亦使傳統的科幻想像邁入了當代科技藝術實踐。回顧2023年台灣科技藝術的整體發展可以發現,在虛擬狂潮、5G高速連線之後,AI似乎成為最為熱門的關鍵詞。

速度政治下的遠距─連線

隨著數位通訊技術的迅速發展,遠程藝術(tele-art)在當代藝術實踐中逐漸成為一個引人注目的議題,通過網絡和數位平台,藝術家能夠在不同地域和時區進行互動、合作與表演。這種新型藝術創作方式引發了許多有趣的問題,其中尤其引人關注的是遠程藝術如何塑造了速度政權和時―空關係的變化。

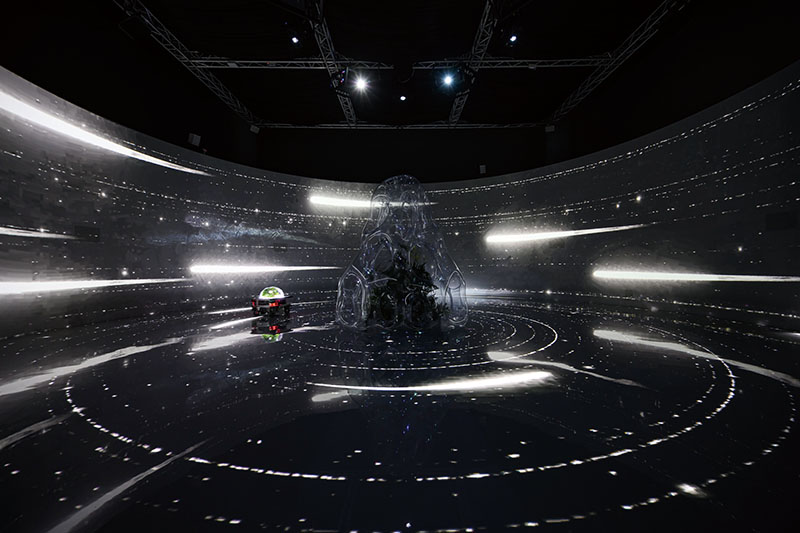

國立臺灣美術館U-108 SPACE「殘骸奇聲.跨域雙想」影像互動式展場一景

(攝影:ANPIS FOTO王世邦;圖版提供:國立臺灣美術館)

電子音樂組合「三牲獻藝」於「殘骸奇聲.跨域雙想」進行開幕表演現場一景

(攝影:ANPIS FOTO王世邦;圖版提供:國立臺灣美術館)

國立臺灣美術館(以下簡稱為「國美館」)做為5G應用示範場域,於2023年年初的「數據光景―2023台灣國際光影藝術節」中,邀請馬德里MADATAC策展人暨音像藝術家尤里.勒赫(Iury Lech)與台灣藝術家吳秉聖,共同以「光的時間量子」為題,在U-108 SPACE環形展廳中,挑戰最遠5G訊號(西班牙―台灣)的遠距連線音像表演。

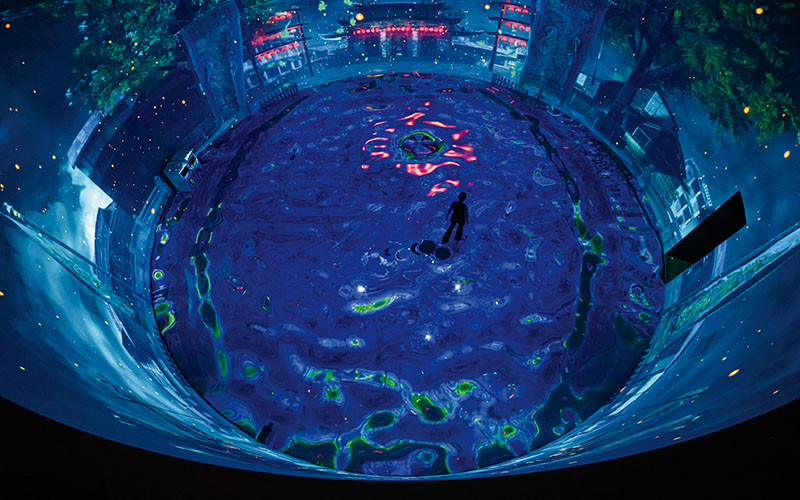

在國美館U-108 SPACE展廳整建之後,本年度(2023)首次透過公開徵件,評選出兩件獨具風格的創作展演計畫。其中,由電子音樂製作人鄭各均與視覺藝術家邱智群共創的跨領域作品「殘骸奇聲.跨域雙想」,以5G技術應用來控制串聯演出的設備,展現出兩位藝術家所屬音樂創作團體「三牲獻藝」中傳統廟會風格的意象,並透過即興音樂與聲響互動探索非/密閉空間中的聲響和即時視覺動態變化。此外,由藝術家吳其育和陳普共同創作的「串流群落:溫室中的溫室」,也透過5G網路傳輸作品的直播畫面,講述關於生態、歷史與未來的故事,探索人類文明歷史與生態相互依存和環境變遷的關係。創作者利用移植物種的「沃德箱」做為概念,利用環形場域空間,打造出「生態圈0」的溫室,使觀者能夠進入一個由生態鄉、溫室與資料庫共同組構而成的串流群落,感受不同時空下的生命力與記憶。

國立臺灣美術館U-108 SPACE「串流群落:溫室中的溫室」展場一景

(攝影:ANPIS FOTO王世邦;圖版提供:國立臺灣美術館)

同樣做為5G推廣應用文化示範場域的國家兩廳院也在2023年年末之際呈現〈Operation 1’71701’/ 彌—見證日:終末之戰〉,以跨域展演思維、大型沉浸式體驗的策略,實驗「真實」如何被創造,邀請觀眾一起見證並參與「真實」的創造過程。該作應用5G傳輸的特質,嘗試表演藝術離開劇場的觀看可能。該展演以世界末日及預言做為串聯整體實驗的文本主題,透過引發非理性的焦慮、恐懼、興奮等情緒,以社群媒體、現場行動、結合AR APP/Web遊戲設計、KOL及現場大型活動等五大既獨立又相互串聯的計畫,引發觀眾思考人們理解事物、判斷何為真實及產生信仰的方式。

除了藝文館所對5G遠程藝術展演的推動之外,知名科技藝術家陶亞倫也延續「自由人」計畫,將分身機器、虛擬藝術與虛擬劇場的跨域表現帶到現實生活世界,本年度以「盲流計畫」將烏克蘭籍學生的虛擬分身帶領回其家鄉,協助其返鄉與家人團聚。此行動式遠程藝術的創作實踐不僅在國際上得到關注,更在雅典等地的藝術節展出。陶亞倫以此虛擬分身的命題探究身體和邊界政治,以及此遠距連線的虛擬分身是否可能拉近冰冷科技與人之間的距離。

陶亞倫「盲流計畫」將烏克蘭籍學生的虛擬分身帶領回其家鄉(圖版提供:陶亞倫)

陶亞倫「盲流計畫」將烏克蘭籍學生的虛擬分身帶領回其家鄉(圖版提供:陶亞倫)

整體而言,5G通訊技術做為一種數位「賦能」的科技已成為描繪世界的特殊方法,不僅將感官資料(影像、聲音等)加以編碼與運算的獨特技術,使大量資訊得以被快速傳送、轉換,最後得到詮釋,進而形成一種全新的文化實踐與參與形式。在後疫情年代,人類文明重新面臨新的轉折之際,表演藝術結合創新科技,體現了從實體、線上,邁向虛實整合,也激發更多轉向的思考與行動實踐力,開啟表演藝術在強化異地共演的「物理空間外沉浸」、強調結合大數據、邊緣運算、即時互動等特質的「集體參與式互動」,以及透過整合科技介面所賦予之「身體感官外的器官」。然而,台灣5G通訊的量能並非真正能夠達到「高傳輸、低延遲與多連結」的理想情境,因此在大量數據、影像、聲音的遠距傳遞過程中,仍受限於技術條件,而經常造成影像模糊與聲音遲滯的狀況,對藝術創作者無疑是一大挑戰。這些強大的科技驅力之下,人們是否真正感受到具高度創意表達的文化內容,仍須再議論。

AI做為創新科技的世界圖景

除了追求速度與遠距連線傳輸的創作實踐外,另一個年度顯著的特質便是「智能」。如眾所周知,超級電腦與高速運算的落實已然成為當前最重要的科技形式之一,而隱身於電腦介面與機器人(Robots)背後的AI更成為當代創新科技與人文社會結合的新領域,AI幾乎已經滲透到人們日常生活的所有面向。AI的學習能力不僅快速追上人類學習知識的速度,更透過高速運算、演算法與機器學習,使其在接收資訊、記憶能力、認知理解乃至於創造能力上,皆逐漸地超越生物智人的能力。(全文閱讀584期藝術家雜誌)

【1月專輯│2023視覺藝術年度回顧】