我所認識的李鑄晉教授

楔子

1969年年初,李鑄晉教授來到台灣進行元朝繪畫的研究,當時在《幼獅文藝》擔任編輯的瘂弦兄請我寫篇介紹李教授的文字,此前他在美時曾與李教授見過面,對李教授在國際藝術界的聲望亦甚了解。瘂弦兄對我說:「像李教授這樣在世界上受人重視的藝術史學者並不多見,如他這樣有成就的學者,我們應該向大家介紹一下的,而介紹他最合適的人就是你,我想你也不會推辭的。」當然,我不但不會推辭,還非常樂意地接受這個使命!故而在1969年4月發表一篇文章〈我所認識的李鑄晉教授〉在《幼獅文藝》。值此紀念李鑄晉教授逝世十週年,特別改寫舊文,追憶此生難以忘懷的恩人。

與李鑄晉教授的相遇

1963年,葉維廉兄曾由美國愛荷華大學(The University of Iowa)寫來一封信,告訴我,他們學校裡有位藝術史教授要到台中霧峰故宮博物院去做研究,希望我找個機會和他談談。那位藝術史教授是誰?就是在國際藝術史界學術地位非常高的李鑄晉博士。

1964年年初的那個寒假,先父的一位知交過世,我特地趕到台中去弔唁,因此,也就藉此機會到台中故宮北溝陳列室去參觀,順便見見李鑄晉教授。那時美國佛利爾美術館(Freer Gallery of Art)中國藝術部主任高居翰(James Cahill)教授正在北溝進行「國立故宮中央博物院聯合管理處與佛利爾美術館合作攝照文物計畫」,李教授也一同前去觀看文物。後來因為某種關係,我在北溝陳列室與李教授一起看了很久的畫,可惜當時一句話都沒有談就回台北了。這是我與李教授的第一次見面。

過了不久,余光中兄忽和我說,他的一位現代美術史老師由美國來台,馬上又要去日本,他準備為他接風同時餞行,要我去作陪客;見面之後,才知道光中兄說的原來便是李鑄晉教授。經過正式介紹之後,光中兄向李教授極力推薦,說我的畫相當不錯,值得一看。起先李教授推辭說隔天要去花蓮太魯閣,後天就要離開台灣,恐怕沒時間。但經不住光中兄的一再保證,說他花這點時間是值得的。於是約好在李教授臨去日本的那天上午來我畫室參觀,我也通知五月畫會的諸畫友一起將畫帶來,讓李教授多看看幾種風格。

我想,我們的畫是出乎李教授意外的。我記得很清楚,當他看到我的那幅〈寒山雪霽〉時,驚奇地說一句:「你的畫不壞嘛!」現在回想起來,這句話中隱藏著多深的意義啊!

李教授到日本之後,在寄給我的第一封信中這樣寫道:「⋯⋯在我來訪亞洲之前,我有計畫,想為中國的現代藝術做一點事,把有希望的年青現代畫家的作品介紹到美國去,可是我到訪香港與台灣之後,遲遲不能決定。直到看見你的作品,我就決定要辦這個展覽了。我一直覺得中國的繪畫應該變,我也曾想過中國畫應變的途徑,見了你的畫之後,使我非常驚喜,因為你已將我所想的變為事實,變為一個真實的存在。」

我與李教授就是這樣的碰面、相識與交往而成為朋友的。

李教授回美國後,請我將作品拍成照片寄給他,那時我拍不起彩色的照片,請莊靈幫忙拍攝黑白照片後寄去美國;李教授再將照片送到洛克斐勒基金會(The Rockefeller Foundation),替我爭取到環球旅行的獎金,羅覃(T h o m a sLawton)替我規畫旅美的參觀行程,又有劍橋大學藝術史學者蘇立文(Michael Sullivan)教授在舊金山德揚美術館(de Young Museum)的演講中介紹了我,使我和內人模華得以在1966至1967年的歐美旅行中參訪各大美術館、博物館,並獲得無數個展覽機會。一系列的幸運,幾乎可以歸因於李教授的推薦。

李教授之於我,是我藝術生涯中的一道東風,是當年第一位公開撰文支持台灣現代水墨畫運動的藝術史學者,也是我背後一個強而有力的藝術支持者。我的一生因為李教授的肯定而起了很大的變化,我的藝術也因為他的推薦而被國際藝壇所認識。

一位藝術史學者的誕生

凡是一個畫家,幾乎是從小就已經喜歡畫並且畫得很好的了;凡是一位藝術史學家,也大半都是從小就畫得很好的。李鑄晉教授就是這樣,他從小學時代就喜歡畫,並且常常得獎。後來他又對西洋文學產生興趣,所以考進金陵大學時,是學英國文學而不是藝術;從金陵大學畢業後,於1947年和鄺耀文女士一同赴美深造,隔年在美國結婚。李夫人是香港名油畫家鄺耀鼎的妹妹,她自己是學生物的。到美國後,李教授就在愛荷華大學繼續攻讀英國文學,他的碩士論文是《卡夫卡的文學理論》(Franz Kafka's Theory of Literature)。但在他研究英國文學的時候,始終念念不忘從小喜愛的藝術,所以選了藝術史為輔系。拿到碩士學位之後,李教授再也忍不住了,於是決定再轉到主修藝術史這條路上來。雖然要多花一些時間補修些課程,他仍繼續在愛荷華大學攻讀西洋美術史,同時也選了一些繪畫的課程。因為他覺得,一個藝術史學者或理論家,沒有親自體驗過畫筆下的經驗和創造上的痛苦,是不容易深入的。就在這樣不停地努力下,李教授很快地就在1955年以一篇精采的論文《五感在西歐藝術的表現》(The Five Senses in Art: A Study of Its Development in Western Europe)通過了博士學位。

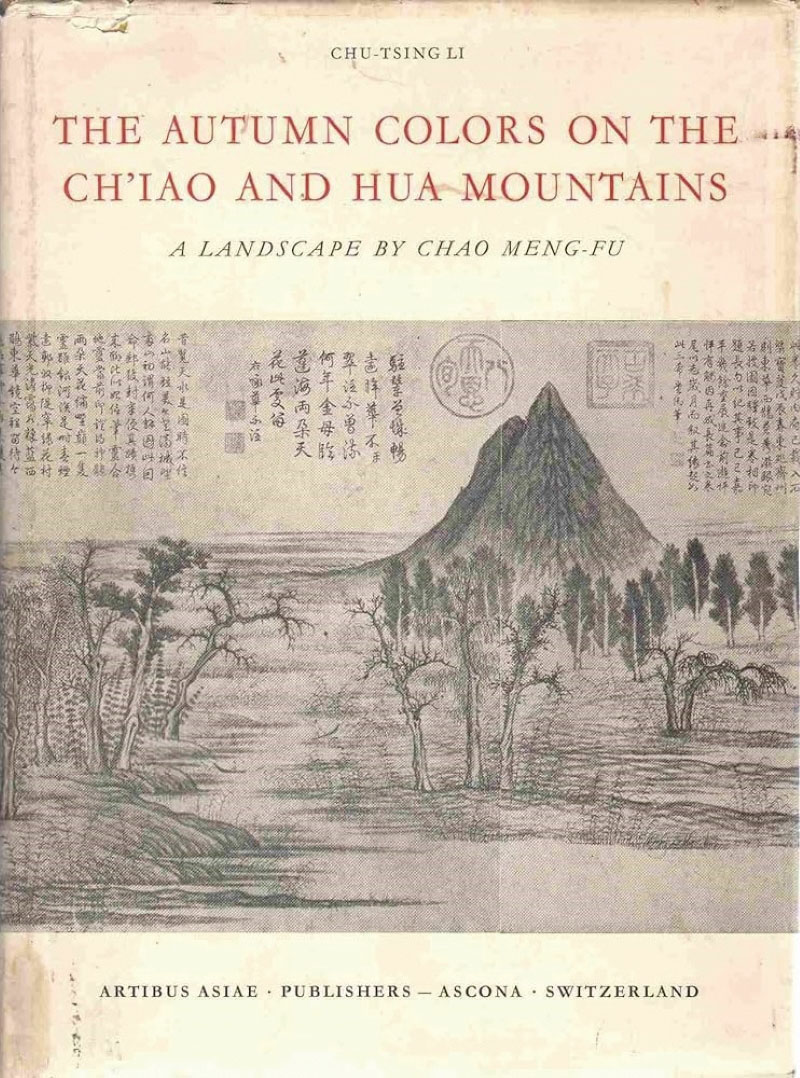

在未取得學位之前,李教授已受聘為講師;拿了學位後,即赴歐柏林學院(Oberlin College)任副教授一年,又到印第安納大學(Indiana University)任教一暑期。隨後返回他的母校愛荷華大學任教。李教授最初是教西洋美術通史、文藝復興時期北歐美術史、巴洛克時期美術史;後來負責教現代美術史及藝術理論;最後專門教授東方及中國美術史逾十年。由於李教授的教學認真,見解獨特,並時有論著發表,所以很快地就升到了教授,並撰成他最早的代表作《鵲華秋色:趙孟頫的生平與畫藝》,1965年由瑞士東方藝術出版社(Artibus Asiae Publishers)出版。我不敢過分溢美李鑄晉教授的這本著作,但是當《鵲華秋色》出版之後,李鑄晉之名便躍上國際藝壇。世界各地都出現了對該書推崇備至的書評,就是他的美術史教授蘇立文博士,也大力讚美他在藝術史上的成就。

藝術史學家與畫家,在實質上並沒有多大的分別,一位優秀的藝術史學家,也是一位思想家、一位創作家。他用新的觀念去開闢一條新的途徑,其影響力之廣大,可成為世界性之潮流;其影響力的長遠,也可能持續數十年,甚至一、兩個世紀。李鑄晉教授與其他藝術史學者不同之處在於,他沒有看到原畫是不肯落筆的。他認為藝術史是由美術作品的演變而發展出來的,所以作品是藝術史的靈魂,沒有作品來支持藝術史,藝術史僅是空中樓閣,一個僵死的空架子而已。李教授這種與眾不同的思想與觀念,是由他過去的訓練與經驗中產生出來的。他受過繪畫的技巧訓練,他有中外文學的背景,尤其是對西洋近代文學的研究與寫作技巧。他研究過藝術史及藝術理論,還讀過不少中外有關哲學思想的書籍。其實這也是做為一個偉大藝術史學者的必然條件,而李教授都具備了。

當我問起李教授,他在研究西洋美術史與藝術理論也是很有成就的,為何又改變了方向,重新走到中國藝術史上來的呢?他很坦誠地對我說:「其實,我就像一個浪子回頭般地回來的。最初,是對自己的傳統不滿,對不甚了解的西方美術嚮往不已,人們總是對距離自己愈遠的東西,愈是容易升起許多的美麗的幻想,愈是崇拜。這就是我決定研究西洋美術史的衝動之一。可是,當你一旦完全了解了那原來陌生的東西,你就會發現,雖然他們有他們的偉大之處,他們的成就卻並不比中國的高了許多。相反地,有了西方的知識與眼光之後,再來看中國的文化傳統是與西方的一樣的偉大,甚至有些地方還過之,只是需要有人來做較深入的研究與宣揚而已。這就是我最後又回到中國美術史上來的道理。」(全文閱讀592期藝術家雜誌)

【9月專輯│紀念李鑄晉教授專輯】