藝術的價值在於啟動思考,讓眾人照見彼此

陳暢談藝術策展中的多元平權實踐

陳暢(Abby Chen)

Photo: Gao Ling

2024年威尼斯雙年展以「處處都是外人」(Foreigners Everywhere)為主題,將近年國際聚焦的全球南方、多元族裔等議題帶上全球矚目的舞台,台灣館由華裔美籍策展人陳暢(Abby Chen)策畫,攜手台灣重要錄像藝術家袁廣鳴,以展覽「袁廣鳴:日常戰爭」代表參展。無論是在威尼斯雙年展的策展、擔任舊金山亞洲藝術博物館當代藝術部主管與策展人要角,或其參與的其他展覽計畫,如何藉由藝術和策展,使被邊緣化的群體獲得表達的途徑與歸屬感,在傾斜的世界之中尋求新的平衡與共生可能,始終是陳暢關注的核心。在《藝術收藏+設計》與陳暢的訪談中,陳暢從其自矽谷銀行投身藝術領域的起點談起,梳理個人經驗如何擴延至普遍的文化現象,更透過實際策展案例與理念分享,探討當代藝術如何為人類構築更美好精神家園的願望,形塑有效的路徑。

1997年,陳暢從深圳移居美國。當時的她尚未踏足藝術領域,但素來對文藝相關事物懷有熱忱,她喜歡寫作、喜歡音樂,擁有廣泛的興趣。翌年,她順利進入全球第一家高科技銀行——矽谷銀行工作。在這裡,陳暢每天會接觸到各式各樣懷抱創新夢想、渴望冒險的人,見證眾多靈感從無到有、最終轉化為龐大項目的奇妙過程。

如此的事業看似是向好的,但陳暢發現,身為新移民、亞裔、女性,她竟無法在身處的世界裡找到能夠表述自我的路徑,「我是極為明顯的(hyper-visible)存在,又是極度隱形的(hyper-invisible)的存在。」當周圍所能觸及、關於文化的一切事物,都與她的生活經驗並不相符,主流的亞裔形象、華人敘事也不再能代表她的身分,這強烈的矛盾感,使她不得不往藝術的領域,展開落地他方的探尋。

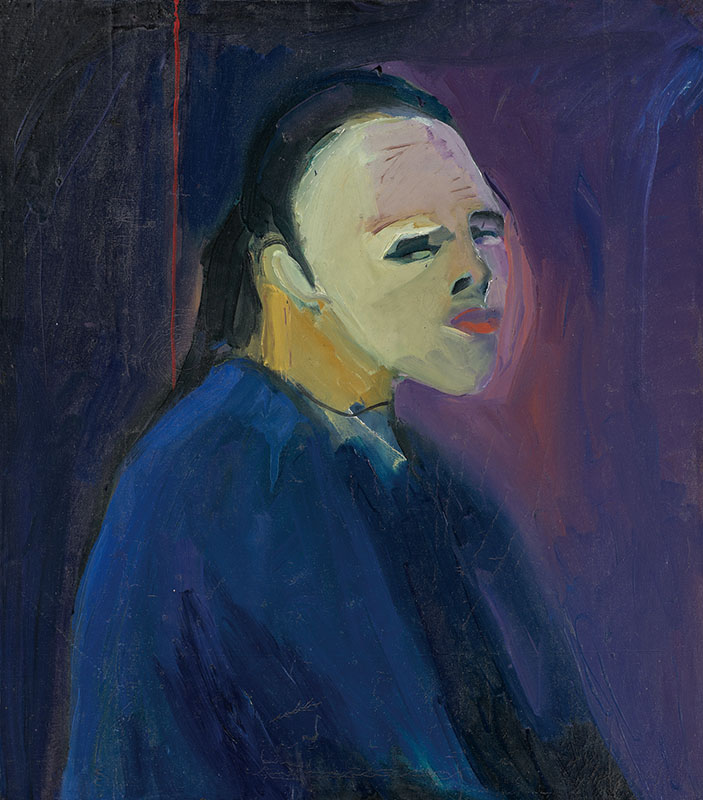

李玉冰1960年作品〈戴面具的自畫像〉 Bernice Bing, Self Portrait with a Mask, Oil on Canvas, 33 1/4 × 29 1/4 inches, 1960.

Image courtesy Asian Art Museum, San Francisco

江記(江康泉)「戰國龐克」展覽現場 Kongkee: Warring States Cyberpunk, installation, 2022

© Asian Art Museum

●多元不是「每月新口味」,「去中心化」才能讓邊陲被看見

問:近來在博物館、美術館開始正面許多過往被忽略的藝術家創作下,許多觀眾不熟悉的創作者也因此開始被看見,尤其來自過往被邊緣化群體的藝術家。妳認為的多元性應是如何呢?

答:我認為愈多元愈好,但我不希望我們進入某種「每月新口味」(flavor of the month)的狀態,一段時間推廣黑人藝術家、下一段時期輪到拉丁裔藝術家站上舞台、再換原住民族藝術家……,如音樂椅遊戲(musical chair)般輪流。如此我們將會發現,沒有哪群人是能一直存在的。

多元性應是使眾人都看見彼此,一起成長。無論非裔、亞裔、拉丁裔,還是原住民的作品能夠被看見、被資助、有發展的市場,能進入機構館藏。這並不意味著白人就要滅絕,邊陲並不是要成為中心,而是實現「去中心化」。讓多元族裔的藝術家可見,不是要讓少數群體統領一切資源,而是期待透過他們的被看見去消解中心,讓資源能逐漸分散、重新並動態地分配。在我工作的領域裡,我也希望「美國亞裔」不是單獨存在的一群人,如果把特定群體單獨框選出來、使之被觀看,那非常危險,因為他們不應只是被觀看者,還應是能與之對話、互動的。除了讓「不可見者」成為「可見者」,也要讓他們立刻能夠開始與世界交流,在美術館的框架下,便意味著要更積極促進以展覽開展、促進對話的行動。

【二月專輯│The Art of Gathering和合與共,當代策展的思辨與實踐專輯】