演算與隨機

電腦/生成藝術先驅維拉.莫娜兒的思維機器

「沒有什麼比電腦還要更像人,電腦就是人的發明。〔…〕最人性化的藝術是由電腦製作的,因為它的每個部分都是人類的發明。

「如果你將『隨機』一詞替換為『直覺』,你就懂了。憑直覺,你會突然說──如果我用曲線代替直線會如何,會是什麼樣的曲線呢?然後你嘗試一下──這就是直覺。隨機性也有同樣的效果。」──維拉.莫娜兒(Vera Molnár),與漢斯.烏爾里希.歐布里斯特(Hans Ulrich Obrist)的對談,2018年

1924年出生的匈牙利裔法國藝術家維拉.莫娜兒,被譽為電腦/計算機藝術(Computer Art)和生成藝術(Generative Art)的先驅者,從1960年代電腦萌芽的時代,她即是最早將計算機生成技術應用於藝術創作的首批藝術家之一。

莫娜兒2018年獲法國女性藝術家研究與展覽文資協會(Archives of Women Artists, Research and Exhibitions)主辦的女性現代藝術家獎AWARE榮譽提名藝術家,而她的藝術成就在近年似乎也重新受到國際藝壇的重視和研究,例如2022年受邀參展第五十九屆威尼斯雙年展「夢的乳汁」,2024年巴黎龐畢度中心為其舉辦的大型回顧展「對眼睛訴說」,布達佩斯路德維希當代美術館(Ludwig Museum – Museum of Contemporary Art)亦在同年推出致敬莫娜兒的國際當代藝術研究展「尋找維拉.莫娜兒」,而伊斯坦堡佩拉博物館(Pera Müzesi)也展出探討莫娜兒創作的主題特展「計算與偶然」。莫娜兒致力於探索藝術與科技兩者協作的可能性,尤其在電腦藝術創作領域始終走在前端,即便是到她於2023年以高齡九十九歲去世前,仍然保持著對新科技的關注與創新實踐,如幾年前NFT(非同質化代幣)藝術興起風潮時,她也積極對區塊鏈領域展開探索,並與生成藝術家馬丁.格拉瑟(Martin Grasser)合作推出NFT系列作品「主題與變化」,在2023年的蘇富比(Sotheby’s)拍賣五百枚生成式NFT,共售出120萬美元。

莫娜兒的創作或許從她兒時便可見端倪:她與家庭出遊時,每日描繪湖景的落日時,從她隨機但有意識地選擇使用不同顏色的鉛筆,可以看出她系統性的偏好傾向。1942年,莫娜兒進入布達佩斯美術學院(Hungarian Academy of Fine Arts),師從匈牙利藝術家伊斯特萬.索尼(István Szőnyi)學習繪畫和藝術史,接受學院派的藝術訓練,不過她在學期間便表示出自己對抽象藝術的傾向。1947年畢業後,她和未來的丈夫弗蘭索瓦(François Molnár,也是繪畫專業畢業,後轉向感知科學研究)獲得獎學金一同前往羅馬,後來轉往藝術之都巴黎生根發芽,在那裡結識了許多前衛藝術家,如影響她甚深的索妮婭.德洛涅(Sonia Delaunay),以及法國畫家與藝術評論家米歇爾.塞弗(Michel Seuphor)、畫家菲利斯.德.馬爾勒(Félix del Marle)、赫蘇斯.拉斐爾.索托(Jesús Rafael Soto)、維多.瓦沙雷(Victor Vasarely)、奧雷莉.內穆爾(Aurelie Nemours)、馬克思.比爾(Max Bill)等。她也因此沐浴在構成主義、新造形主義和奧菲主義等流派的風潮下,對她的藝術創作產生潛移默化的影響。1957年,莫娜兒和丈夫認識了法國藝術家法蘭索瓦.莫黑列(François Morellet),隨後於1960至1961年三人共同創立「視覺藝術研究小組」(Groupe de Recherche d'Art Visuel, GRAV),主要鑽研機械動態藝術的協作,不過莫娜兒和丈夫兩人志在時興的電腦演算技術與藝術的研究,因此退出團體中少有人對電腦有興趣並用於創作的GRAV,在1967年成立了「藝術與資訊」(Art et Informatique)藝術團體。

Courtesy of the Artist and the Central Bank of Hungary Collection

莫娜兒在和歐布里斯特的對談中,分享她與丈夫的創作分工,他們原本也是一起創作幾何抽象繪畫的夥伴,但後來接觸到計算機科學之後,「我擅長發想演算法的基本架構,而他能夠運算並實作出來。所以到最後,我們兩個都離不開對方」。1960年代,莫娜兒的交友圈包括皮耶.巴博(Pierre Barbaud)和米歇爾.菲利波(Michel Philippot)等同時代作曲家,後續也影響了莫娜兒的系統圖象思維,在許多方面與巴博和菲利波的音樂實驗類似。莫娜兒也借用菲利波的術語「想像的機器」(Machine Imaginaire)來指稱她的新創作方法。最初她嘗試非常簡單的演算法:她想像的機器模擬計算機程序的工作方式,按照步驟、徒手繪製她的(幾何抽象繪畫)系列作品和素描;換句話說,她的想像機器是預先設定規則,這些規則在創作的每個階段都被嚴格遵循,透過演算法對藝術作品進行編程。在佩拉博物館「計算與偶然」展出的兩幅油畫〈化圓為方〉和〈圖示〉均來自這一時期;其中一個生動的例子是在「緩慢旋轉運動」系列(1957-2013)中,透過對一條簡單線條的逐步變形,展現藝術自由與數學限制的共存。

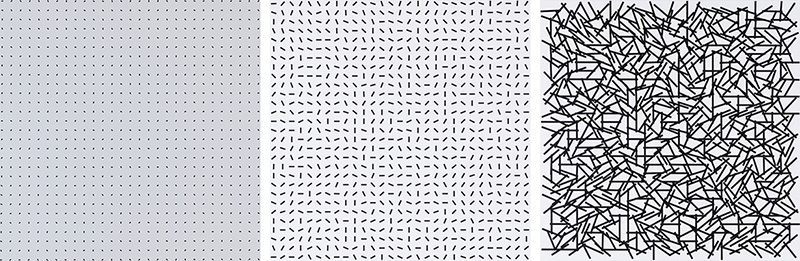

札娜.哈特(Zarna Hart)在〈想像的機器:雙手之舞與思考機器〉(Machine Imaginaire: The Dance of Hands and Machine Thinking)一文中,探討莫娜兒如何在手繪和計算機編程之間建立聯繫,顯示出她的創作哲學,即計算機並非取代藝術家,而是成為藝術創作的協作者。自1968年起,莫娜兒獲得使用「真實機器」的機會,成為巴黎索邦大學(Université Paris 1 - Sorbonne)研究實驗室中最早使用真正的電腦創作藝術的藝術家之一。她在1970年代的許多繪圖儀圖紙也是使用索邦大學的電腦和繪圖儀印表機,在具有典型穿孔邊緣的電腦紙上所繪製的。正如路德維希當代美術館策展人莫妮卡.庫明(Mónika Kumin)解釋:「這一系列繪畫的目的,通常是系統性思考基本造形所固有之變化的可能性。她的基本概念很簡單:用莫娜兒的話來說,在有序的基本結構中引入『1%的無序』——不同的方向、顏色或線條粗細。如此便能創建數百個序列,以便透過分析連續的變化,藝術家能夠發現即使是由於隨機突變而產生的『令人滿意的美學狀態』,即藝術上的『美』。」

Courtesy of the Artist and the Central Bank of Hungary Collection

莫娜兒在對談中告訴歐布里斯特:「我一直對非常簡單的事情很感興趣,但這可能是因為在物質能力的限制下我認為無法做到更複雜的事情。有了電腦,就能想像非常複雜的事物。也許,最簡單的事物和複雜結構之間的過渡(transition)來自於我到達了可以實現它們的想法的地步。但我認為我對低限主義也依然偏好,因為我總是回到低限主義的結構,但也有回到更複雜的東西的可能性。所有的開放性(ouvertures)都是用電腦打開的。」(全文閱讀599期藝術家雜誌)

【4月專輯│從電腦紀元到網絡藝術】