耕耘與豐收─從0到50

《藝術家》創辦人何政廣訪談錄

問:五十年前創辦時,是否預見或期待今天的成果?當時是在什麼心情和理想下創辦《藝術家》?

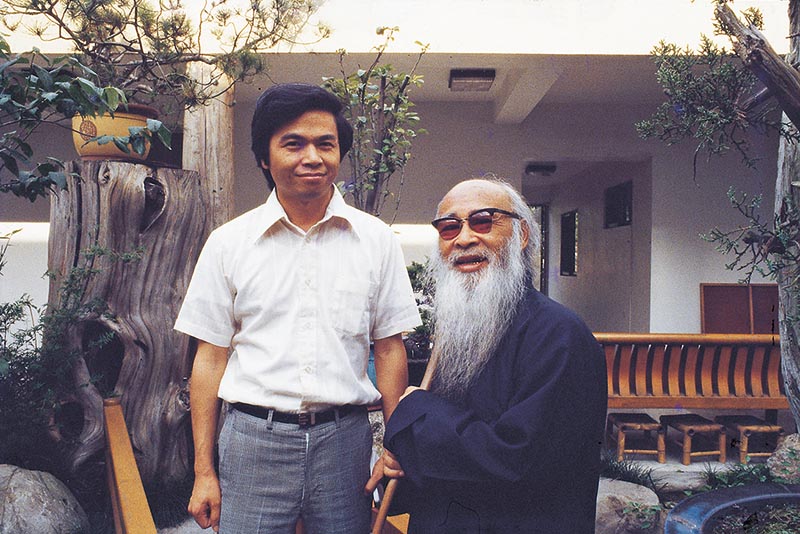

答:當年創辦《藝術家》時未料到有今天的成果。在那個時代就覺得需要有這一類雜誌;但想要開辦卻沒有把握。1975年有一天,我和已故畫家劉其偉、席德進、藝評家于還素、鑑賞家李葉霜、文化人高信疆和我的兄長何肇衢、何耀宗、何恭上等人聚會,討論創辦雜誌事宜,與會人士一致認為應即刻付諸行動。記得劉其偉激動地表示,他主持的歐亞出版社,雖出版很多藝術書籍,但遺憾沒有能力辦雜誌,辦這樣一份雜誌非常重要。

我從1950年代,開始於報紙和刊物寫有關美術的稿子。籌辦《藝術家》時,我正在《中央日報》的《中央星期雜誌》負責藝術版,包括採訪、攝影、寫稿到編排,整版由我一人完成。雖然辛苦,但我從中獲得許多經驗。包括有機會走訪許多第一代知名畫家的畫室,觀摩他們作畫,聆聽他們對藝術創作的想法和理想。此外,我同時也在《大華晚報》副刊「中國現代美術界」專欄陸續訪談了六十位畫家,由此我感受到美術界對美術專業雜誌有著殷切的期待。

問:從1975年6月創刊至今,您認為這本雜誌最大的蛻變和成就是什麼?

答:回想當年美術資訊取得匱乏,今天重新翻閱《藝術家》創刊號,相較之下,五十年後的今天,雜誌有關欄目安排、內容架構等,可以說非常完整。從無到有,蛻變很大。創刊號採25開本,內容有一百廿八頁,其中十六頁為彩色印刷,每本定價新台幣30元。台灣的藝術活動到1980年代和1990年代比往昔活耀,從1985年到1990年代間,這本雜誌的頁數增到六百多頁,廣告有兩百多頁;這是創刊初期未曾料想到的。當然,1990年代世界藝術市場蓬勃,也助長《藝術家》的廣告量,然而增加頁數的原因之一,是為保持文字內容篇幅,讓讀者閱讀權益不受廣告影響。

問:《藝術家》是台灣最具歷史的專業美術雜誌,在漫長的經營歲月裡,成功催生了許多展覽和活動,有無記憶特別深刻的?

答:在創刊時,心裡估量至少要三年才能收支平衡,沒想到隔年和台北美國新聞處合辦「洪通畫展」,帶來莫大的鼓舞。展覽於1976年3月13日到3月25日舉行。美新處一般接受申請展期只限一週,「洪通畫展」特別增多一週。該展採免費參觀,據估計觀眾平均一天大約有六萬人,《藝術家》配合展覽印製的雜誌,現場銷售,一本售價30元,第一批印一萬本,結果供不應求,印刷廠每天加班到三更半夜,總共賣了六萬多本。此外,同時也應觀眾需求,挑選若干展品印製畫卡,以成本價銷售,反應極好,印刷廠還為此通宵加班,後來將賣卡片的錢數十萬元都交給洪通家人。《藝術家》因舉辦此轟動的畫展,知名度大增。展覽之後,有卅多位素人畫家或家屬前來請託幫忙辦展,因而也促成許多素人畫家,包括浣青婆婆、張李富、李永沱、王業等人在美國新聞處展覽。

問:《藝術家》在出版方面,經過半世紀耕耘,成果斐然,尤其在有關台灣美術史方面的出版,早已成為《藝術家》形象表徵之一。您個人對這方面的成績與回響是否感到滿意?

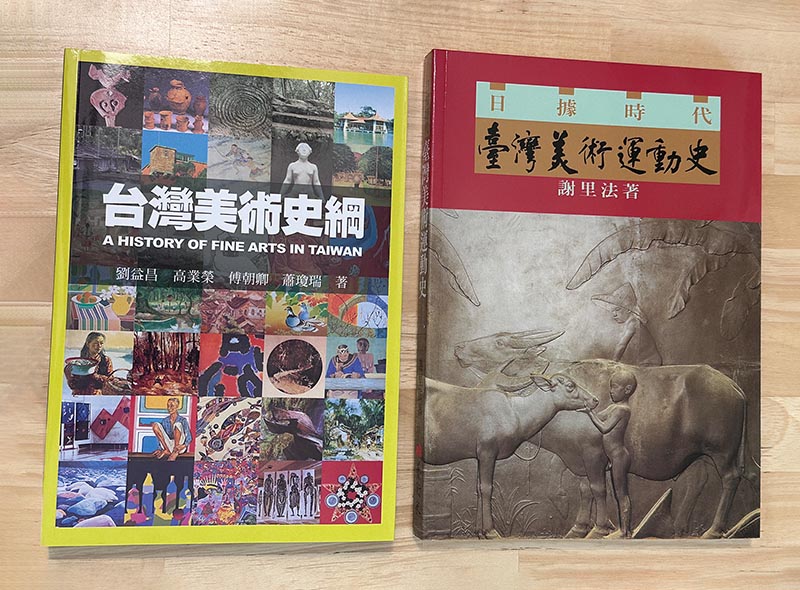

答:《藝術家》雜誌創刊時即執意由本土藝術出發,進而開拓關照全球的視野。1977年成立出版社,1978年出版第一本書《日據時代臺灣美術運動史》,應是台灣最早有關台灣美術史的出版品。由謝里法執筆的該書從1975年6月至1977年12月在《藝術家》雜誌連載。當時,謝里法旅居紐約,在動筆之前,我幫他在台灣做了一百多位畫家的問卷,有部分原始資料則是來自前輩畫家郭雪湖提供,包括郭雪湖珍藏的日治時代美術書刊和台展、府展圖錄。在連載時引起很多老畫家的回響,儘管經指出若干敘述有錯誤,但是因為所介紹在日治時代活躍的第一代畫家,經由《日據時代臺灣美術運動史》的連載和出版重新受到重視。這本書的銷路很好,一年後再版。1992年,謝里法從美國返台,內容和年表經過修訂,並從25開本黑白印刷改為16開彩色版本,重印出版。

「臺灣美術全集」是《藝術家》有關台灣美術史方面的重要系列出版。這項出版計畫早早就醞釀,然而,在那個時代,少有書寫美術理論的人才;到了1980年代至1990年代,學有專精的留學生陸續返台,包括石守謙、顏娟英、劉思量、林保堯等,我便覺得該是出版的時候。針對這一套書的出版,特別成立一個出版委員會,前後開了十幾次會,1992年2月出版第一卷《陳澄波》,由顏娟英執筆。接著出版陳進、林玉山、廖繼春、楊三郎、李石樵、郭雪湖等人專輯,目前已出版四十二本,每卷有一篇三萬餘字的論文、一百幀以上的圖片及圖說,仿照國外出版的世界美術家全集的形式出版。

「臺灣美術全集」出版後,國際拍賣公司蘇富比和佳士得推出台灣第一代畫家,在拍賣目錄的作品圖錄介紹都標示出自「臺灣美術全集」。當時台灣第一代畫家在台灣藝術市場沒有行情,油畫1號約新台幣1萬元;而後陳澄波的80號畫作〈嘉義公園〉經蘇富比公司拍賣,以新台幣700多萬元在會外成交,1993年,〈黃昏淡水〉出現於台北蘇富比秋拍,最終以新台幣1017萬元高價成交。隨之,其他第一代畫家的作品行情也水漲船高,像廖繼春一幅作品在拍賣會以新台幣上億元賣出,收藏家開始關注第一代老畫家,台北的藝術市場氣氛一時呈現熱度。

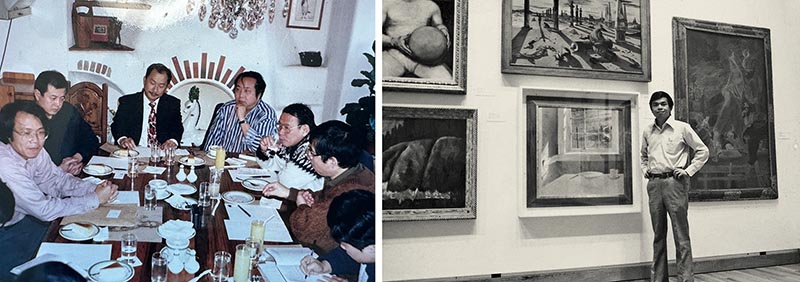

右.何政廣參訪費城美術館,與美國寫實大師魏斯的名畫〈聖燭節〉合影,攝於1977年。

問:閱讀《藝術家》五十年的內容,不難發現這本雜誌以及相關的出版品,透過邀約或交流合作,促成許多學者和專家參與,同時也發掘了可觀的研究和寫作人才,而廣納老、中、青撰稿群也是一種編輯策略。《藝術家》面對新世代讀者,在作者群和取材方面是否與時代同步調?

答:1976年《藝術家》雜誌創辦的第二年,美國國務院邀請我前往訪問一個半月。結束美國行程後,轉往歐洲,由旅法的弟弟何玉郎陪同參觀美術館。在歐美總共三個月又廿五天的行程裡,走訪十五個國家的廿八個城市,收穫纍纍,對於剛起步的雜誌帶來相當的啟發和助益。在緊湊的歐美參訪行中,我也拜訪了多位旅外的華裔藝術家,並邀請他們幫雜誌撰稿,其中包括謝里法、陳英德、陳錦芳、李明明、劉昌漢、姚慶章、蔣健飛等。

《藝術家》雜誌大約出版八十期以後,我覺得需要納入新的內容,這種想法主要來自我前往日本,由筑波大學林良一教授陪同參訪講談社、平凡社等重要出版社時,聽到平凡社出版的《太陽》主編面臨的困擾,指出該刊物創辦時的內容適合二十、三十歲讀者,如今這些讀者都上了年紀,內容若不更新,刊物可能撐不下去;我回台灣不久,獲知《太陽》停刊,便安排邀請大學美術老師座談,此後有些老師開始參與寫作,雜誌內容開始有三分之一出自年輕世代的作者。《藝術家》歷年來很重視開發年輕的寫作群,從創刊到現在,作者已經到了第四代。不少第一代作者已經辭世了,而新人輩出,每一代也都有不同的寫作風貌。

《藝術家》自始設定提供華人閱讀,在政府尚未開放兩岸探親,雙方藝術交流相對閉塞的情況下,雜誌便陸續介紹許多對岸的重要畫家。1987年10月14日政府宣布開放兩岸探親,我與中國《美術》雜誌主編邵大箴談妥具體的合作計畫,雙方協議分別在1989年的元月號刊物,同步推出交換專輯,《藝術家》雜誌元月號(164期)刊載五萬字由中國大陸作家執筆的「十年來大陸美術動向」;《美術》雜誌1989年2月號刊登三萬字由台灣作家執筆的「四十年來台灣美術發展趨勢」,執筆專家有石守謙、何懷碩、顏娟英、林惺嶽等。對方提供的文稿及圖片從香港轉到台灣,兩本雜誌交換專輯的共識之一,是完全接受對方提供的文稿及圖片編輯。交流的項目還包括1989年元月號的《藝術家》增印十二萬本銷往對岸。

1990年,《藝術家》和上海人民出版社的《藝苑掇英》叢刊進行交換編輯計畫。《藝苑掇英》提供並編輯兩百多幅對岸各大博物館收藏的歷代名畫介紹,分別於4月號、5月號、6月號、7月號在《藝術家》刊登(179期至182期);《藝術家》則編選台北國立故宮博物院珍藏的宋元名畫八十多件在《藝苑掇英》刊出。雙方的交流專輯都引起讀者極大的興趣和回響。

問:隨著科技發展,平面媒體深受網路衝擊,您認為在此情況下,《藝術家》有什麼優勢可以保持屹立?

答:五十年來,世界潮流不斷推進,台灣的政經、社會和文化環境也有很大的變遷,《藝術家》從一棵幼苗經過灌溉、栽培、淬鍊和外來的支持與鼓舞,如今已成為台灣文化出版的一棵根深蒂固、枝葉繁茂的大樹。儘管時代遞嬗,這本雜誌一直堅守著創刊時的理想,對所有形式的藝術保持熱情和關心,反映台灣的美術發展與成長,也傳播世界美術動態與藝術潮流走向。個人相信在網際網路的生活裡,紙本的雜誌還是有它存在的價值,透過穩健專業的書寫,配合豐富圖片的用心編排,無論是精闢論述、重要事件報導,或者深入淺出的紙間導覽賞析……都志在滿足讀者的需求。在《藝術家》步入第五十一年的時刻,仍將堅守崗位,在美術發展上持續扮演見證者、參與者以及推動者的角色,也就不辜負當年參與創辦人士,以及廣大的讀者群的關愛與期待。

問:依您所學和興趣,原本可以成為藝術創作者;您一手經營《藝術家》半世紀了,您還對創作有所惦記嗎?還是《藝術家》已然成為您「創作」的極致? 答:我在台北師範學校藝術科求學期間,作了很多木刻版畫,作品好幾次登上《海風》、《祖國周刊》等刊物的封面。後來在《中央日報》寫每週專欄,多次訪問畫家,傾聽他們的藝術歷程,讓我深刻感受到畫家需要專業,業餘玩票不會有成就,因此就放棄版畫創作。

《藝術家》歷年來出版了多元的藝術書種,行銷海內外地區,讀者眾多,多次榮獲行政院新聞局圖書出版金鼎獎、圖書主編獎、圖書美術設計金鼎獎及優良圖書推薦獎等,對台灣整個藝術環境的發展與成長有顯著影響力。2012年《藝術家》與《藝術論壇》(Artforum)、《藝術新聞》(The Art Newspaper)、《The Artist Magazine》等藝術雜誌,經歷史悠久、有「時尚聖經」之譽的《Harper's BAZAAR》雜誌遴選為「全球十大頂級藝術雜誌」之一。這些殊榮都成為經營《藝術家》的動力。記得求學時一位恩師跟我說:「你畢業以後,一定要找自己有興趣的事去發展,如果去做沒有興趣的事,就會事倍功半!」我很滿意畢業後的人生規畫,陪著《藝術家》長長久久,這漫長的「創作」過程,讓我十分適意,懷著感恩的心情,也想對半個世紀以來許許多多支持雜誌的朋友、工作夥伴,以及無數讀者表達感激。 (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】