當文明瘋狂地徒勞向前

丁格力機械雕塑的末日寓言

撰文/吳家瑀 圖版提供/Stedelijk Museum Amsterdam(藝術收藏+設計2017年6月117期)

尚.丁格力(Jean Tinguely)的作品乍見之初總予人輕快明亮、童心未泯的純真印象,然而這樂觀主義不過是一層裹在表面的糖衣,骨子裡的他可是暗潮洶湧、充滿著恐怖而絕望的悲觀情緒。歇斯底里的興高采烈和悖反於字面的諷刺,交織著憤世嫉俗的挑釁、破壞的急切、對短暫即逝的恐懼和對死亡的癡迷,然而正是這種綜合了對立面的矛盾糾結,使得丁格力的機械雕塑分外迷人。他以漫長的創作歷程輯成了一部主題暨型態多元紛陳的作品集,裡面包含了將馬列維奇、米羅、保羅.克利等人抽象畫作動態化的叛逆、似人非人的繪圖機器、拼湊廢料金屬和二手衣物的跳舞裝置、線條俐落而氣場凜然、仿若軍事武器的黑色雕塑,再到他那自毀式的機器表演,儼然形成一部奇觀的巨集。近年從丁格力主題展陸續推出之趨,得見其對於戰後「機動藝術」的發展、表演藝術的探測和啟迪、乃至對藝術與大眾、展示與生活空間之間閾限的跨越和破除,種種領先時代的前衛貢獻,逐漸受到學者的重視和研議。

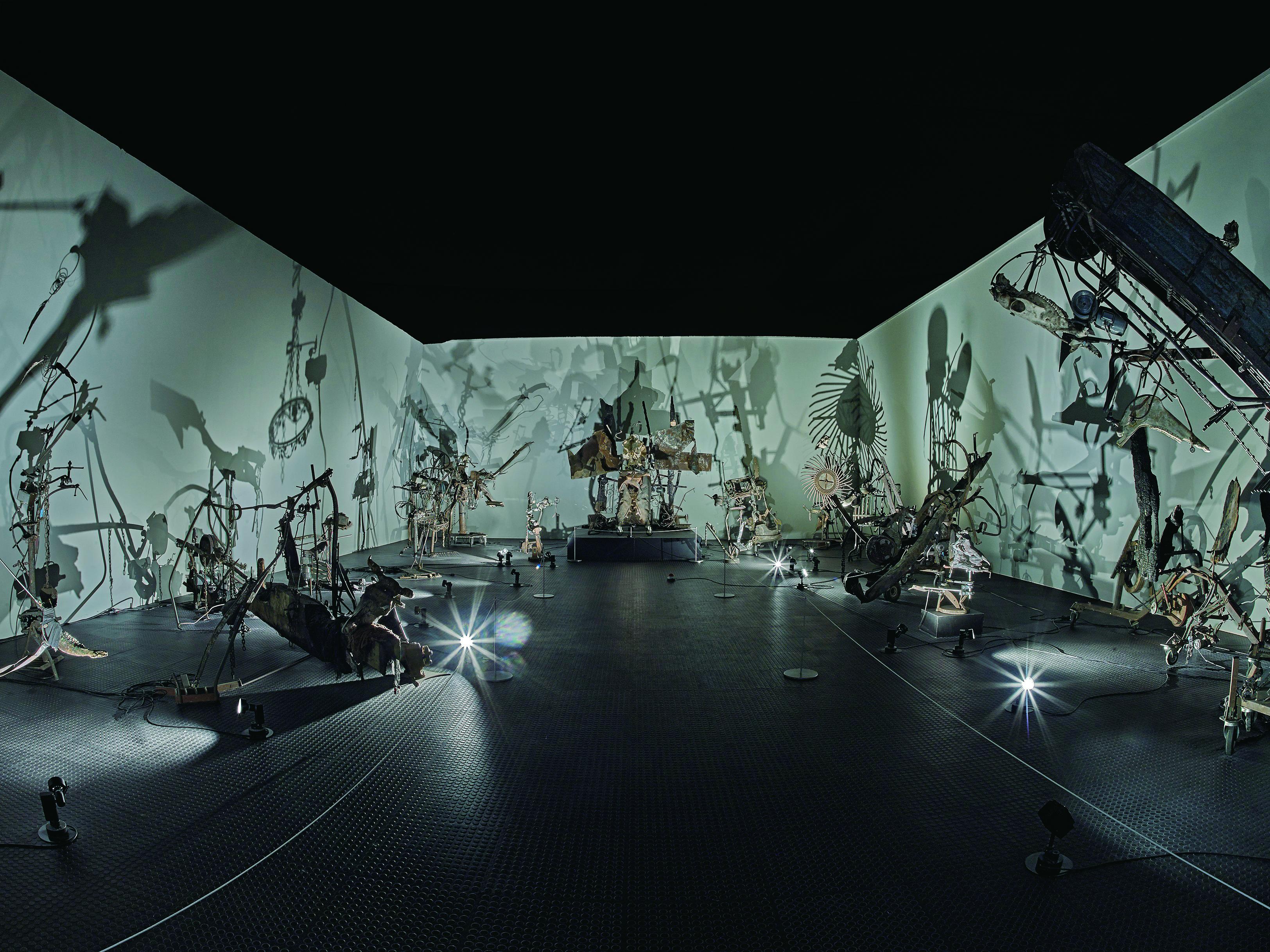

尚.丁格力的機械雕塑作品

Jean Tinguely, Mengele-Totentanz, 1986. Collection Museum Tinguely Basel - a cultural commitment of Roche. Photo: Daniel Spehr, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

身為歐洲「機動藝術」的代表人物,丁格力藝術型態的獨創性不僅具有美學上的變革意義,也有其社會價值的突破。以在紐約現代美術館發生的機械自毀表演為代表、不斷在他的創作主題裡復現的自我毀滅主題,就是對當下藝術規約與社會觀念的雙重批判與創制。他讓藝術掙脫白立方的禁慾約束,從平面的框限裡活化成仿若自有生命和自由意志的動態立體,完全脫離藝術史上原有的創作模式,也讓菁英與平民的界線在毀滅景象裡跟著粉碎。而在技術上引入效果十足的科技,則非信奉現代主義的進步觀或沉浸在壯觀的工業景致裡,憧憬一座閃耀金屬光澤的烏托邦,反而是繼承了「達達主義」血液裡觀照現代性負面的暗流思想,藉由顯露機械運動的笨拙不協調和不受控的特性,來反諷當代科技所造成的身心混亂、生產過剩、無謂耗費、無的空轉,是以自我毀滅乃是一種喻示末日景況的黑色幽默,以機械反諷機械當道的現代世界,洞悉它既能載舟也能覆舟的力量。

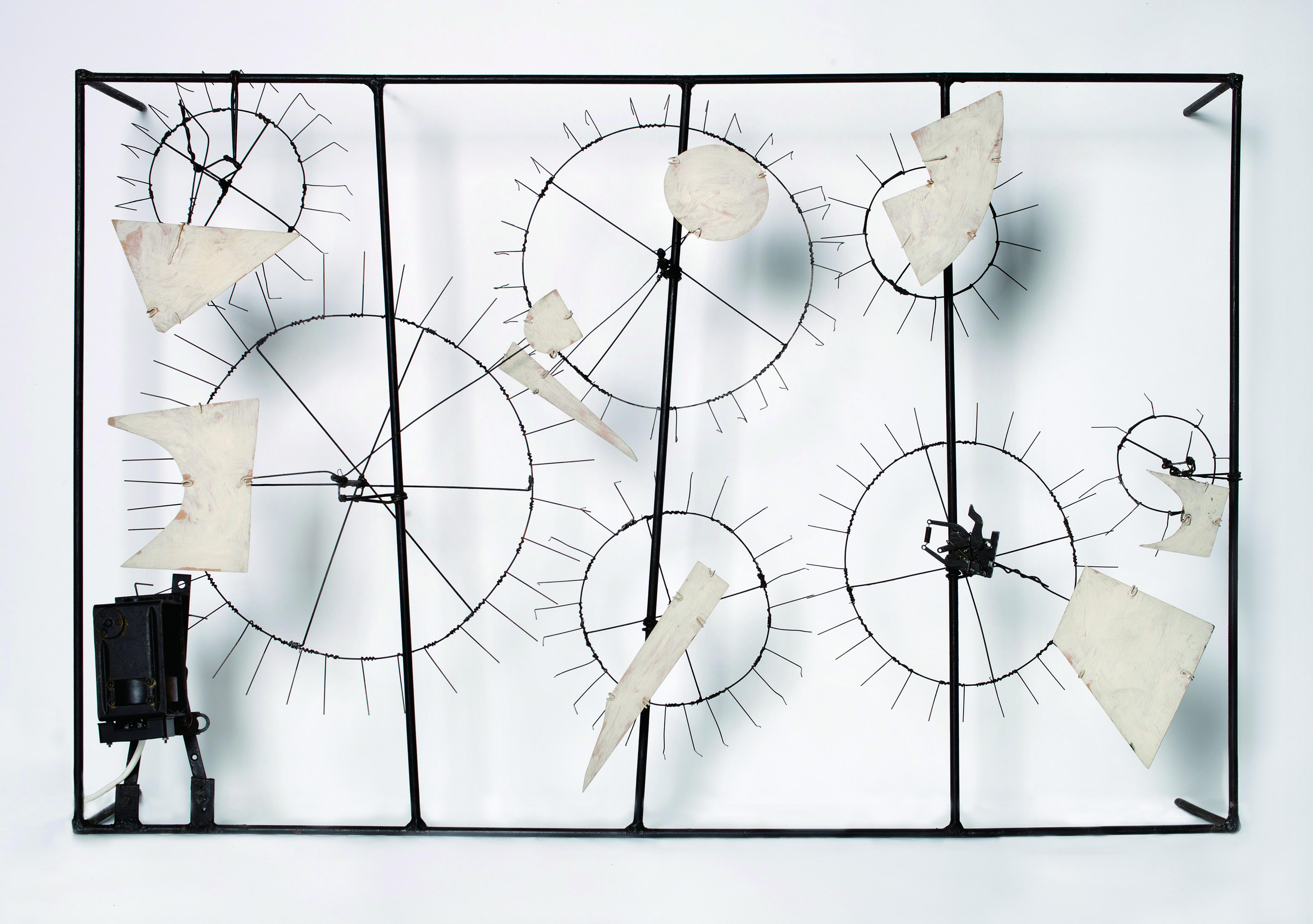

尚.丁格力作品〈無題變形機器雕塑〉

Jean Tinguely, Meta-mechanical sculpture untitled, 1954. Private Collection Potsdam. Photo: Christian Baur, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

丁格力、達達主義與反烏托邦

丁格力隸屬1950年代末、1960年代初的歐洲藝術家世代,這些人因反對支配主流美學的不定形抽象繪畫而形成同盟,決心以另類新穎的手法,反擊脫離現實遭際、僅以藝術家內在情感生命為主題的非具象創作趨勢。他們將視線重新轉向生活,不論是由德國藝術前衛團體「零派」(ZERO)發起的零運動,或者是由阿曼(Arman)和雷斯塔尼(Pierre Restany)領導的法國新寫實運動,其共同的焦點都落在活生生的生活動態上。

他們並重新發掘了1920年代的達達主義;1961年,藝評暨精神分析學家胡森貝克(Richard Huelsenbeck)便稱丁格力為「變形達達主義者」(meta-dadaist),認為他的機械雕塑既反抗因襲的傳統藝術觀,又實現了達達主義藝術家如杜象經由運用機械物件所展現的「運動」之愛。儘管達達主義和未來主義同樣誕生於工業社會將藝術典範轉移至機械美學的1910和1920年代,但首先質疑未來主義對於機械和新時代科技過於盲目樂觀者,便是指控技術發展至上價值觀引發戰亂、導致歐洲文明朝向毀滅的達達社群。

杜象在高腳凳上安裝可動的腳踏車輪,同時卻又置之於無謂轉動的作品〈腳踏車輪〉可說是機動藝術的先驅,而丁格力聚集零碎廢舊金屬、形成巨大可運作的裝置,呈現出一種非關邏輯、而僅出於偶然「碰巧動了起來」的狀態,便繼承了杜象挑戰既有秩序,以及試圖打破世界過於迷信科技理性的精神。達達主義視理性與非理性、意識與無意識、目的與偶然為一體兩面,因此並無絕對的真理存在,這種對科技存疑的態度,影響了後來丁格力機械雕塑與法國新寫實主義的發展,盡皆偏好在日常裡拾荒、從生活感十足的瑣事裡,探掘自我批判的面向,運用現代文明媒材的態度,也從第一機械時代的過度樂觀轉趨愛恨交織的矛盾心態。簡言之,丁格力的作品意義,絕非僅止於表面的幽默和玩性,「動」是基於要以變動的狀態,否定任何自詡永恆的定律規則,是反抗自立權威的信仰、體制和機構。而在其無用與荒誕的背後,意圖刺激觀者反身自省所處的時代,間接批判愈演愈烈的人類工具化與社會運作所造成的人際疏離。

尚.丁格力作品〈變形機器10號〉

Jean Tinguely, Méta-Matic No. 10, 1959. Collection Stedelijk Museum Amsterdam, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

尚.丁格力作品〈變形機器10號〉

Jean Tinguely, Méta-Matic No. 10, 1959. Collection Stedelijk Museum Amsterdam, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

反功能的無效機動

既動且變,擁有著廢舊革新的藝術能量,另一方面卻又喩示著人機之間的矛盾關係,到底是人的機械化?還是機械的擬人化?如此曖昧的修辭,透露丁格力並非一昧將機械貶抑到底,他的那種以胡亂拼湊整裝築造起來的機體,實際上廢除了一部真正機器原本整體之間的有效組織,解散了各個部件的功能和連結,使機器僅發出噪音聲響,而不再具有實質效能與產出,是以成為一具無用之器。若以機器喻事擬人,便意味著藝術不依從主流、不隨商業機制起舞的自主自持,以及個人擺脫資本主義當道之下,以效率和產量論其價值的宿命。例如1950年代他的一系列以「變形」(meta-)字首加上抽象畫家之名的機械浮雕和繪畫機器,便是以掙脫平面框架、擬似採用超現實主義鼓吹之「自動書寫」技法,在不受人控制之下「自主創作」出形同抽象的繪畫,反諷地向捨棄現實的抽象藝術宣戰,並以機械的不斷重覆運作,象徵人能憑藉反覆堅持的精神,來掙脫各種束縛。

反之,若將人比作機器,則丁格力的機動雕塑,例如莫名激動揮舞著抹布、羽毛、掃帚之類道具,或永無休止進行著搖晃、撞牆等可笑動作的「巴魯巴」(Baluba)系列,便是嘲諷了生命的荒謬,觀察社會中人出於對現實崩毀、世間無常的恐懼,迫於各種無奈,於是汲汲營營,遂也就自陷於庸庸碌碌的例行人生之中,如同機器人一般順從認份。資本主義社會為方便調度人力而把某些違反人性之事或培植或操弄成高度價值,這種人為的蒙蔽,使我們甘願容忍並受役於對社會「有用」的執著,遂運轉起千篇一律的日子,乏味無從停止,卻也無力擺脫虛無的迴圈,更無從實現或從中得到什麼,對應到今日當下職場普遍存在的過勞現象,宛若一則先知預言。在機械的重覆運作中,我們的時間被撤銷了過去與未來的分別,剩餘的是同語反覆過上的日復一日。這麼想來,丁格力作品的機動藝術看似瘋癲,實則以一種既悲傷又焦慮的筆致,側寫了芸芸眾生面對世界之不合理,卻無以為解、任其消磨人性的孤獨情緒。

尚.丁格力作品〈獨立元素之三〉

Jean Tinguely, Elément Détaché III, 1954. Collection Stedelijk Museum Amsterdam, c/o Pictoright Amsterdam, 2016

機械的自毀,文明的傾頹

即便我們如機械運作般戮力不懈地保持變動,終究無法精誠所至地突圍膠著,改變備受制約的現實。然而,這般以個體的衰敗和情感的麻木來獻身造就的文明,真的能持續寫下它的歷史嗎?丁格力指控科技理性綁架了社會,在提高生活品質的同時,卻也使人自陷在失去自由、受理性奴役的困境裡。他對於科技文明的進展無疑是傾向悲觀的,否則不會在1960年代讓自毀機器問世。

經歷過二次大戰的慘無人道,丁格力開始以煙火或炸藥來毀壞自己的作品,不再以搞笑逗趣的方式呈現創作,而是以轉趨沉重的色彩與鋼硬線條,隱喻工業時代的厄運。所有自毀機器作品中,最知名者莫過於1960年3月17日在美國紐約現代美術館花園創作的〈向紐約致敬〉。這部自毀機器由腳踏車輪、浴缸、鋼琴、計時器、馬達等廢品零件焊接組成,結構混亂、運動在即,一動起來便興奮過度,張牙舞爪地揮動著腳踏車支架敲打鋼琴,甚至製造圖畫。丁格力在被摩天大樓圍繞的紐約現代美術館中,讓這部機器經歷半個小時的瘋狂運作之後自行解體,藉其自毀以表達他對現代化紐約的悲觀。他對紐約的繁華摩登不以為然,只覺得摩天大樓如怪獸般環伺,又如人類耗費氣力堆聚起來的壯觀,巍峨高聳如懸崖般,亮晃晃的玻璃帷幕,脆弱得好似隨時會碎落崩毀。丁格力自稱這次的自毀畫面是末世災難的模擬演出,它的碎片殘骸象徵著機械文明走向末路窮途,以一種反諷式的自殺終結。丁格力相信,文明終會不斷遞變和轉換,所以他明確地將機械時代視為一個終將消逝的世界。此後他更以其他自毀機器,演示世界末日的恐怖情景,對高科技武器的發展鳴放警訊,看見強國間你來我往的武器競賽勢必導致無可逆轉的世界末日之到來。

所有的價值一旦被狂熱地崇拜到極致,都將失重地栽進與期望相反的極端之中。當科技文明一再熱烈更新、競逐巔峰,將世界一筆一筆編寫進超級電腦的理性思考管理系統,所有的感性和溫度都在精密的演算裡,被判讀得不出什麼實質利益或用途,而逐漸被除錯、被抹消、被漠不關心,那些附帶人性的種種無用,比如單純的人際和記憶,都得要附加點什麼意義,才能在講究理性和效益的文明裡存活;丁格力的機械雕塑一方面讚揚科技的新意,一方面也看到了它的反噬,於是起而反動這單一中心論述所造成的壓迫威脅,儘管曾經驚世駭俗,至今看來仍舊無比真誠懇切。

尚.丁格力作品〈小發明〉

Jean Tinguely, Gismo, 1960, coll. Stedelijk Museum Amsterdam. Photo Gert Jan van Rooij

由尚.丁格力作品〈變形機器〉繪製的圖畫

Drawing produced by a Méta-Matic, signed by Jean Tinguely, September 2, 1967. Collection Museum Tinguely Basel - a cultural commitment of Roche, c/o Pictoright Amsterdam, 2016