第十四屆文件展卡塞爾展區作品選介

撰文.圖版提供/鄭安齊、張允菡、張紋瑄、杜蕊璇(藝術家2017年7月506期)

弗利德利希安農博物館∣史蒂芬諾斯.思波普洛斯×不安的檔案資料庫

史蒂芬諾斯.思波普洛斯(Stefanos Tsivopoulos)的〈不安的檔案資料庫〉是一個長期計畫。步入展間,裡頭三座弧形的台座後方有工作人員協助展示已歸檔近九百張的照片資料,旁邊矗立著幾座舊式投影片幻燈機。這些影像文件是十年以來對於各種不同的公共與私人檔案機構、新聞及報章媒體辦公室的調查。呈現的視覺材料涵蓋了近四十年戰後希臘重要的政治事件,卻又同時連動著歐洲與世界的政治情勢與歷史。作品呈現交錯了兩件事:檔案資料庫同時做為物理及觀念上的再現,並建立了系統性的視覺再現,以及表演者如同做為一個不斷將檔案資料與公眾互動的持續行動。

表演者在與觀眾互動時,會詢問參與者對文件的分析,並在過程中重組文件的相對位置。(攝影:張紋瑄)

表演者在與觀眾互動時,會詢問參與者對文件的分析,並在過程中重組文件的相對位置。(攝影:張紋瑄) 史蒂芬諾斯.思波普洛斯作品〈不安的檔案資料庫〉於展場一景(攝影:張紋瑄)

史蒂芬諾斯.思波普洛斯作品〈不安的檔案資料庫〉於展場一景(攝影:張紋瑄)

弗利德利希安農博物館∣柯肯.爾貢×我,士兵

柯肯.爾貢(Köken Ergun)的〈我,士兵〉是2005年的作品,拍攝了土耳其「阿塔圖爾克紀念暨青年與體育節」的慶典活動。口號搭配軍校學生體魄與武力(擊破木板、翻滾、操槍與棍棒等)整齊劃一的展演,使儀式彌漫濃厚國族主義與父權思想,是貫穿影片的核心。現場收錄的背景音樂,採用帶有嘻哈節奏的軍歌。拍攝的時間點雖已久遠,卻是在現任總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdoan)初掌握權力後不久,對應著土耳其當今統治愈趨高壓的現狀,這部影片無疑是預兆般的紀錄。

然而此次文件於弗利德利希安農博物館展出的作品,皆為雅典國家當代藝術館的館藏。政治上時與土耳其有衝突的希臘,典藏了這樣的作品,並再經由交換的形式於德國展出,使這件作品的意義更為複雜。根據統計,大部分居於德國的土裔移民,政治傾向上支持埃爾多安者多於反對者。

柯肯.爾貢〈我,士兵〉影像截圖(攝影:鄭安齊)

柯肯.爾貢〈我,士兵〉影像截圖(攝影:鄭安齊)

弗利德利希安農博物館∣漢斯.哈克×第二屆文件展的攝影筆記

在二樓迴廊展出的漢斯.哈克(Hans Haacke)攝影作品,讓觀眾得以穿越時空一窺文件展的幕後運作。漢斯.哈克在1956到1960年曾在卡塞爾國家藝術學院就讀,並在那期間擔任第二屆卡塞爾文件展的工作人員。這批紀錄影像恰好可以視為漢斯.哈克於藝術創作早期的探索,內容記錄展場內的觀眾,有母親推著嬰兒車遊走,有些看似學生,也有穿著正式服裝而高談闊論的人們。透過這些鏡頭觀察文件展這巨大的藝術社會系統,想像著當時甫踏入藝術世界的漢斯.哈克是如何身處藝術場合的在場紀錄,成為同時做為他未來藝術實踐的起點。

展場一景(攝影:鄭安齊)

展場一景(攝影:鄭安齊)

國王廣場∣歐魯.歐齊貝×異鄉客與難民紀念碑

歐魯.歐齊貝(Olu Oguibe)在自己的詩作〈對話〉這樣寫著:「我們都是旅人/在沒有盡頭的路上/被判處徘徊流離/不帶停駐之期。」藝術家在孩提時期所經歷的奈及利亞內戰,以及後來逃離比亞法拉(註),是他創作時的驅力。

藝術家在卡塞爾的市中心交通、商業中心,同時也是市區往來觀展必經之路的國王廣場,豎立3公尺見方、16.6公尺高的方尖碑。上面以德文、英文、土耳其文與阿拉伯文刻上引自《聖經》的句子:「我是一個陌生人,而你接納了我。」「紀念碑」是此次文件展反覆出現的母題之一,但歐齊貝所採用的方尖碑型式,卻非歐洲傳統上紀念碑慣有的樣式。這項出於古埃及時期的型式,在歐洲出現時,甚至帶有濃厚的殖民與掠奪意味,因為古埃及的方尖碑,後來被大量地搬移至西歐國家展示。《聖經》的詞句,既像是方尖碑的自我獨白,又映射了當前的社會現狀,進而替換了方尖碑原有的文化意涵。

註:比亞法拉曾一度從奈及利亞脫離,獨立為共和國。然而在軍事及經濟遭雙重封鎖,加上未普遍獲國際承認,比亞法拉共和國僅存在短短3年就消失,並因後續的饑荒、瘟疫,帶給該地區重大的創傷。

歐魯.歐齊貝〈異鄉客與難民紀念碑〉與國王廣場的相對位置關係 ©Michael Nast

歐魯.歐齊貝〈異鄉客與難民紀念碑〉與國王廣場的相對位置關係 ©Michael Nast

〈異鄉客與難民紀念碑〉局部近照,幾名非德國的觀眾正端詳以阿拉伯文寫就的《聖經》文句。(攝影:鄭安齊)

〈異鄉客與難民紀念碑〉局部近照,幾名非德國的觀眾正端詳以阿拉伯文寫就的《聖經》文句。(攝影:鄭安齊)

弗利德利希廣場∣巴努.傑內圖奧盧×安全是可怕的

巴努.傑內圖奧盧在卡塞爾的創作〈安全是可怕的〉是一項大膽的計畫:她將文件展的主要展場,弗利德利希安農博物館門楣上的鑲字「MUSEUM FRIDERICIANUM」(弗利德利希安農博物館)改成「BEINGSAFEISSCARY」(安全是可怕的)。「BEINGSAFEISSCARY」當中,有十個字母是原本的黃銅鑲字,六個字母則是重新委託製作。而這個句子,則是藝術家從希臘雅典理工學院牆上的不知名塗鴉所借來的。

「安全」除了可能帶有對歐洲社會裡一些人自封於舒適圈的影射意味,也指涉了目前德國其中一項的重要議題,即「安全國家」名單。德國自1993年起制定了這項法條用以控制難民數量,但是不合理的列舉方式則長年受到質疑。尤其為應付2015年後的難民潮,例如阿富汗這樣政局未穩的地方,仍被列入安全國家,近期更發生強制遣返的事例,因而引發抗爭。

傑內圖奧盧替換的鑲字「安全是可怕的」(攝影:鄭安齊)

奧托諾伊姆自然史博物館∣科威.森南×靈性之路

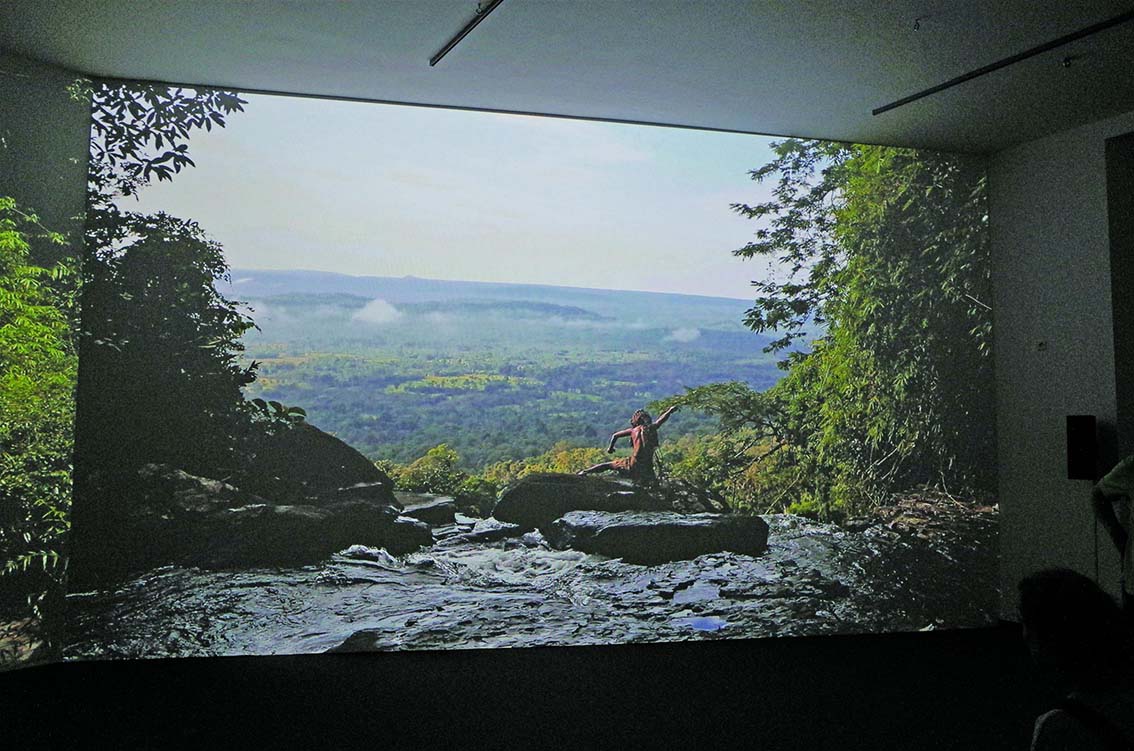

柬埔寨藝術家科威.森南(Khvay Samnang)特別關注地緣政治與原住民的關係,以及地區發展對當地居民可能帶來的威脅。科威.森南主要關注位於西南部豆蔻山脈戈公省(Koh Kong)的原住民,特別是阿林河谷地區。這裡保存著柬埔寨最大的熱帶雨林,也是東南亞最大的未開發熱帶雨林。2014年時,柬埔寨打算在河谷興建水壩,遭到當地和國際環保組織的強烈反對,計畫被迫推遲到2018年後。在影像中,戴著面具的舞者在雨林的各處,用肢體與自然對話,暗示著人類同樣也是生態中的一員。

科威.森南 靈性之路 2017 三頻道錄像裝置(攝影:鄭安齊)

科威.森南 靈性之路 2017 三頻道錄像裝置(攝影:鄭安齊)

新新藝廊∣哈利特之友會×拆解「國家社會主義地下組織」謀殺案謎團

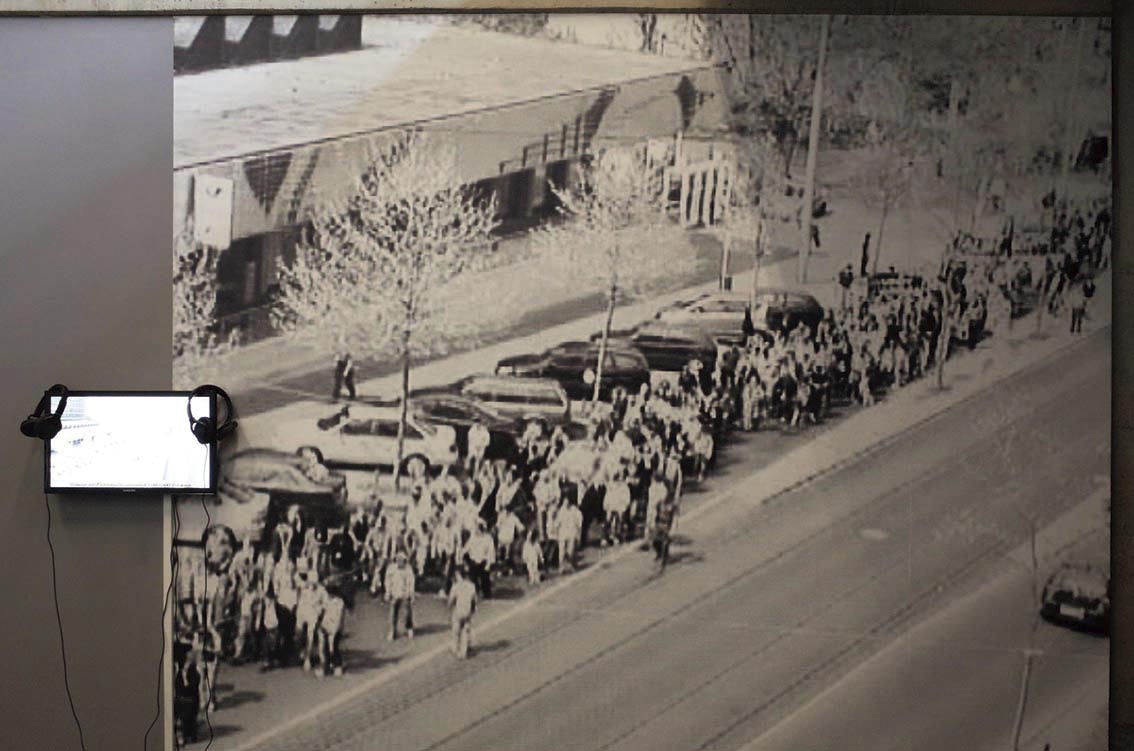

在哈利特之友會(The Society of Friends of Halit)以及許多不同的藝文、人權團體的推動下,近年來「國家社會主義地下組織」(NSU)所犯下的連環謀殺案,逐漸受到德國社會的重視並要求查明真相。各項活動在德國各地展開,例如在柏林的展覽「順序─紀念─轉換:NSU事件之脈絡探討」,結合社運組織與藝文團體之力舉辦的「審判─解析NSU事件」模擬法庭也在科隆舉行。

卡塞爾為哈利特.約茲加特(Halit Yozgat)謀殺案事發地點。文件展中,哈利特之友會除了展出當年的遊行「不要再有第十名受害者」的紀錄影片,更與「法案建築」(Forensic Architecture)合作製作〈77平方公尺─9分26秒報告〉,搭景重演事發現場,運用影像科技分析,對照所有的證詞、資料及嫌疑犯口述,藉此一步步靠近事件真相。 「不要再有第十名受害者」遊行紀錄影像大圖輸出(攝影:鄭安齊)

「不要再有第十名受害者」遊行紀錄影像大圖輸出(攝影:鄭安齊)

「不要再有第十名受害者」遊行紀錄影片(攝影:鄭安齊)

「不要再有第十名受害者」遊行紀錄影片(攝影:鄭安齊)

新新藝廊∣高登.胡齊×穆利蘭

「穆利」是居住在澳洲昆士蘭地區,其中一族原住民的自稱,這裡也是在與歐洲人接觸之前原住民最密集的地區。原住民藝術家高登.胡齊(Gordon Hookey)將昆士蘭改名為穆利蘭,從原住民口吻和視角,用顏色、形狀和故事書寫穆利族的歷史。

這幅展示在新新畫廊的壁畫,是澳大利亞藝術委員會與昆士蘭Showcase計畫的合作項目。高登.胡齊效法已故剛果畫家馬土魯(Tshibumba Kanda Matulu)1970年代中期的作品「101」系列,通過這一百零一幅畫作,重述了殖民時期的經濟和軍事壓迫。與馬土魯不同之處,高登.胡齊以更加幽默的筆觸勾勒了原住民的心理狀態,如原住民第一次目睹白皮膚的人時,曾驚恐地認為他們是鬼魂。

高登.胡齊 穆利蘭 2017 壁畫 200×1000cm(攝影:鄭安齊)

高登.胡齊 穆利蘭 2017 壁畫 200×1000cm(攝影:鄭安齊)

新新藝廊∣丹尼.賈西亞.安度嘉×戰爭之禍,特洛伊木馬

西班牙藝術家丹尼.賈西亞.安度嘉(Daniel Garia Andüjar)以雅典神廟的希臘雕塑為靈感,研究這些古典的形象如何被國族主義和種族歧視扭曲。在這個裝置中,藝術家用3D列印出各種人像,擺出經典希臘雕塑姿態,唯一不同的是它們沒有完美健碩的身形,而是各樣真實的人:肥胖的、瘦弱的、膽怯的和偏頗的。

丹尼.賈西亞.安度嘉是一位典型的當代畫家,他很早就意識到電腦科技對當代藝術的影響。從1980年代起,安度嘉漸漸停止作畫,開始學習電腦程式,成為了第一代的網路藝術家之一。

丹尼.賈西亞.安度嘉 戰爭之禍,特洛伊木馬 2017 複合媒材、裝置 ©Mathias VÖelzke

丹尼.賈西亞.安度嘉 戰爭之禍,特洛伊木馬 2017 複合媒材、裝置 ©Mathias VÖelzke

新新藝廊∣羅格爾.貝納特×物之所在

生活在巴塞隆納的劇場藝術家羅格爾.貝納特(Rogor Bernat),常常在其作品中消解所謂的戲劇。消解從另外一個角度看,是一種「廣義化」。在他的定義中,沒有所謂的劇場,因為哪裡都是劇場。被廣義化的劇場所面臨的矛盾,代表了「被不斷解釋的民主」這一概念所遇到的危機。

貝納特認為,民主並不只是一種政府的形式,而是重述現實的方式。因此,我們有責任批判重述當代社會的媒介,比如網路、螢幕、平台,這些就是物之所在,它們不僅僅是科學技術的成果,更是承載民主的媒介。因為是通過這些「物」,現實才得以被重現,民主或非民主也由此產生。

羅格爾.貝納特〈物之所在〉於展場一景 ©Mathias Vöelzke

羅格爾.貝納特〈物之所在〉於展場一景 ©Mathias Vöelzke

羅格爾.貝納特 物之所在 2017(攝影:鄭安齊)

羅格爾.貝納特 物之所在 2017(攝影:鄭安齊)

新新藝廊∣阿林.朗姜×246247596248914102516…接下來就沒有了

朱辛(Prasat Chuthin)為第二次世界大戰期間駐德國的泰國大使,據稱是最後一批希特勒的訪客之一。在作品中,錄像的聲音和影像提供兩種不同的訊息。聲音的部分,阿林.朗姜(Arin Rungjang)半虛構地夾述了兩條敘事線:這位大使以第一人稱描述與希特勒的愉快會面、德國戰敗的景象;以及在德國擔任某油廠船員的父親,最後在漢堡的酒吧被新納粹毆打致死的事,而這是一樁對敘事者而言,既模糊又遙遠的床邊故事。

影像的部分,觀眾可以看到工人們由掃描到鑄造出民主紀念碑複製品的製程,以及一男一女兩位舞者在德國停車場的表演。相對於其他討論納粹政權的作品,藉由分屬同國籍、不同位階移民的視角,阿林.朗姜這件結合文件、雕塑及錄像的作品動搖了極權予人的既定印象。

展場一景,圖為展出文件的部分,包括兩幅肖像畫(Prasat Chuthin及Nao Chuthin)、一個文件櫃。(攝影:張紋瑄)

展場一景,圖為展出文件的部分,包括兩幅肖像畫(Prasat Chuthin及Nao Chuthin)、一個文件櫃。(攝影:張紋瑄)

錄像截圖(攝影:張紋瑄)

錄像截圖(攝影:張紋瑄)

新新藝廊∣茹絲.沃夫─萊菲爾德×無題(郵件藝術協作)

新新藝廊(新郵政總局)的二、三樓展示空間,連續幾件作品都指向了1980年代末東歐劇變後的東方集團(Easter Bloc)。在諸多作品之間,藝術家茹絲.沃夫─萊菲爾德(Ruth Wolf-Rehfeldt)的藝術實踐及藝術生命,破題地彰示了個體面對歷史轉捩點時自處的難題。

茹絲.沃夫─萊菲爾德於1932年在薩克森出生,之後搬到東柏林工作及生活,在1970至1980年代間她有兩種身分,一是使用打字機謀生的辦公室主管,另一則是使用打字機自學創作的藝術家。這些「符(號)幻(想)小說」(註)被製作出來之後,會被郵寄到東德以外的世界各地,包含東歐、西歐、北美、拉丁美洲、亞洲。在高壓的政治處境下,這樣的藝術時間在夾縫中找到了自由進行展示、交換的空間。這樣的實踐維持到1989年——柏林圍牆倒塌,東西德合併——就停止了,「就只是不再需要了。」藝術家如此解釋。

註:「符(號)幻(想)小說」,signs fiction,來自藝術家的定義,和「科(學)幻(想)小說」,science fiction,形成有趣的諧擬。

展場一景(攝影:張紋瑄)

展場一景(攝影:張紋瑄)

卡塞爾市立博物館∣希瓦.K×俯瞰之景

卡塞爾市立博物館的上層有間為呈現二戰歷史特別設計的展廳,牆上以資訊圖表呈現卡塞爾在1943年10月22日的大轟炸。另外還有一座模型,展示出卡塞爾幾乎被夷平的模樣。

藝術家希瓦.K(Hiwa K)以卡塞爾市廢墟模型為創作對象,發想了影像作品〈俯瞰之景〉,畫面中是鏡頭俯瞰模型,在其間的緩慢移動。搭配畫面的是一段旁白口述的故事,故事主人翁M欲於X國申請難民庇護,多年來他的城市仍受到獨裁者的統治,然而他卻不知他的出身城市已被聯合國列入「安全」名單,於是申請遭到拒絕並被遣送回原國。

為躲避災禍,M只得涉險跨越邊境到另一國,成為「另一個人」。在重新接受審查前,M想辦法與來自被列為「不安全」區城鎮的人相處一段時間,習得關於該鎮鉅細靡遺的資料,並開始繪製一幅他從未去過的這個城鎮的地圖,以幫助自己掌握這些知識。最終,M以流利地回答,順利取得庇護。這件影像作品,除了反映了不合理的難民政策,同時也是藝術家自身經歷的一部分,並且引領觀眾重新思考地圖、模型的再現與真實的相互關係。

〈俯瞰之景〉影像畫面截圖,左方為市立博物館講述戰爭時期歷史的影像。(攝影:鄭安齊)

〈俯瞰之景〉影像畫面截圖,左方為市立博物館講述戰爭時期歷史的影像。(攝影:鄭安齊)

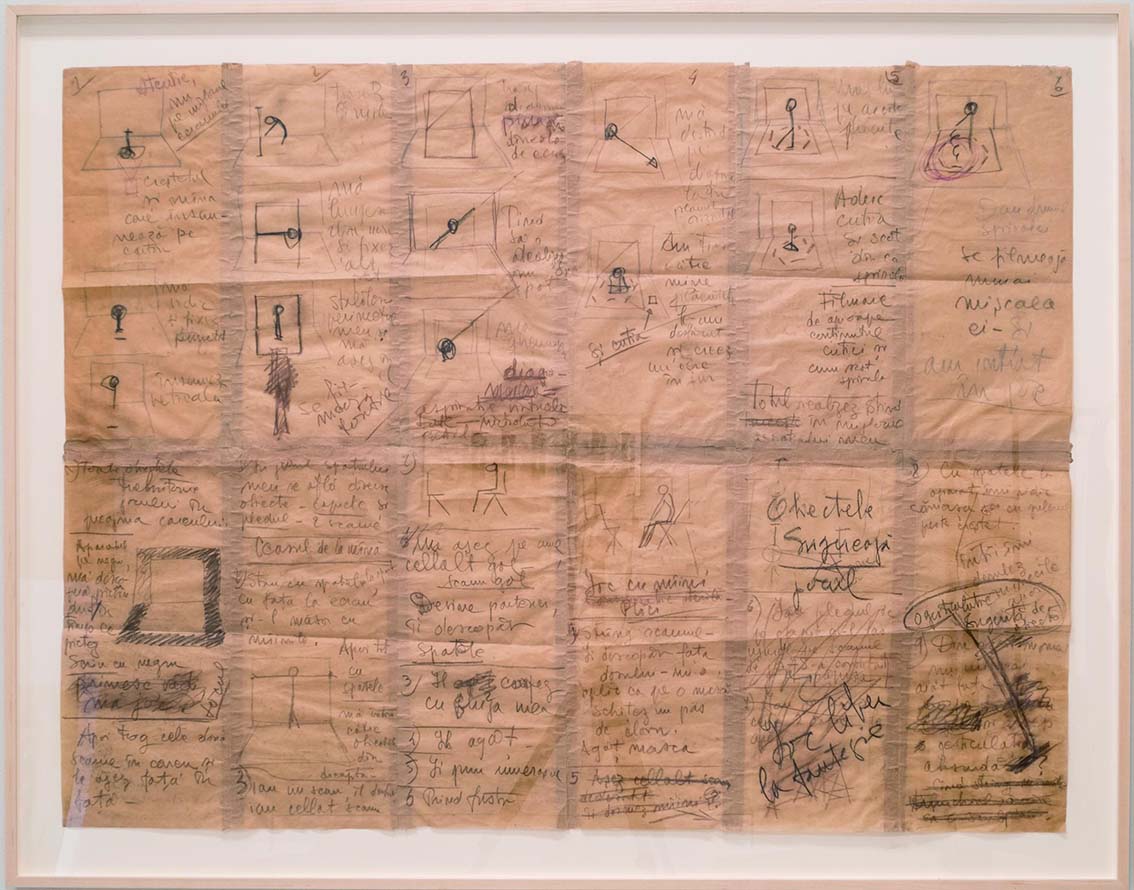

新畫廊∣格塔.布拉克蘇

對格塔.布拉克蘇(Geta Brätescu)而言,藝術家的工作室並不只是一個單純的工作空間,而是一個夾在公共空間及私密空間之間的隱喻。她認為:「我們漂浮在空間中……物件與空間的關係是透過繪畫來敘述。繪畫向我們透露定義物件的空間限制……。」在她的方法論之下,不只工作室是處於中間狀態,創作者的主客體關係,也比起「成品」更像是製作中腳本的鏡頭及繪畫之下,同時主動及被動地看,主動及被動地表演。且正因為夾處在公/私、已規畫/待執行之間,相機及筆這兩個極簡的素材卻達到了抹消空間限制的效果,一如〈自動主義製造暴力:一個行動計畫〉所示。在她的工作室之外的現實是,尼古拉.齊奧塞斯庫(Nicolae Ceauescu)自1960年代於羅馬尼亞掌權後,對個人行動、言論進行箝制。當自由在公領域及私領域都不可得,處於二者之間的工作室反而使個體得到能動的言說位置。

格塔.布拉克蘇 工作室:電影腳本 ©Mathias Völzke

格塔.布拉克蘇 工作室:電影腳本 ©Mathias Völzke

新畫廊∣瑪麗亞.加蒂×祕密學校

傳說在15至18世紀的希臘歷史中,鄂圖曼土耳其帝國時期有個由希臘正教會主導的「祕密學校」默默運作著,並在土耳其的壓迫統治下保存了大量的希臘語文化,因此被視為希臘得以建國的關鍵性角色。在當代的歷史研究中,學校唯一的存在證據是一幅1885年由尼可拉斯.吉惹斯(Nikolas Gyzis)所繪製名為〈祕密學校〉的油畫。

瑪麗亞.加蒂(Maria Gioti)的同名作品〈祕密學校〉,內容是一組家庭走進歷史博物館內,站在油畫前時,畫面轉換成以油畫內容為主的想像敘事。原始影片是由希臘軍政府主導的電視頻道所製作,其政治宣傳的內容大量仰賴著製造出來的證據以及國家虛構的敵人,目的在於凝結愛國情緒。錄像作品的最後同時播放著一首兒歌,是希臘的小學課程中人人必學的曲目,歌詞暗示著夜間的教育學習,同時也被認為是祕密學校存在的證據。

瑪麗亞.加蒂 祕密學校 2009 錄像 ©Mathias Völzke

瑪麗亞.加蒂 祕密學校 2009 錄像 ©Mathias Völzke

新畫廊∣沙米.巴勒吉×交相對話的片段

展間內陳列了自世界各地博物館借展而來的各式不同花紋圖案的織品,原因源自2015至2016年間,紐約大都會美術館曾有個展覽名為「剛果:力量與壯麗」,展出剛果王國各式織品與服飾。這些織品當時被基督教傳教士及其他殖民者帶離了剛果,做為橫跨大西洋的奴隸買賣的交易貨幣,但它們也仍做為原來衣服、裝飾品等具備功能性的物件,以及知識與歷史的承載物。沙米.巴勒吉(Sammy Balogi)將部分織品壓印翻模成陶片,與牆上懸掛的喪葬陶器照片對照,整件作品在物品、文件、歷史與知識的傳遞間穿梭,悠悠交織著剛果王國在資本主義、殖民主義與消逝歷史的哀愁。

展場一景(攝影:張允菡)

展場一景(攝影:張允菡)

以織品翻模成的陶片(攝影:張允菡)

新畫廊∣瑪麗亞.艾治漢×蘿絲.法朗研究所

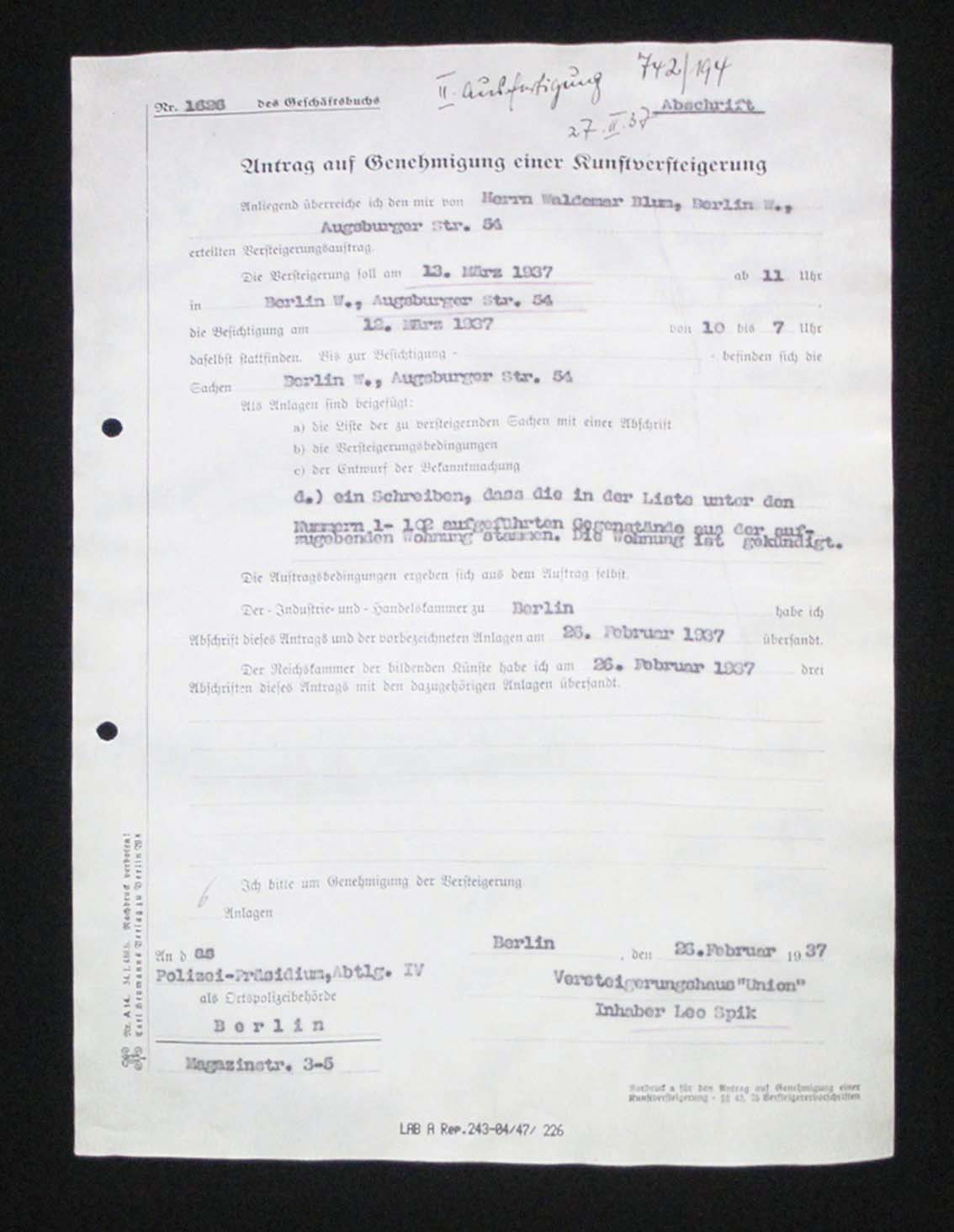

瑪麗亞.艾治漢(Maria Eichhorn)延續2003年的創作〈歸還的政治〉、2015年的〈在帳篷內〉,她藉本次文件展的機會,成立了獨立運作的跨領域藝術計畫〈蘿絲.法朗研究所〉。計畫名稱源於法國的美術史學者蘿絲.法朗(Rose Valland),她在德軍佔法期間,祕密記錄了被納粹掠奪及搜刮的藝術品,因而在戰後啟動歸還被掠奪的藝術品的計畫中,扮演了重要的角色。

〈蘿絲.法朗研究所〉展示自1933年至今,那些原屬於猶太人卻至今尚未物歸原主的各種資產,包含藝術品、手工藝品、圖書及其他物件。展出內容由工作坊、網站、訪談、對各公私機構持有物的調查及研究(如柏林圖書館)、拍賣紀錄所共同組成。

註:關於蘿絲.法朗的故事可參照《藝術家》雜誌第505期「國際傳真」單元。

展場一景,中間的藏書來自柏林圖書館。(攝影:張紋瑄)

展場一景,中間的藏書來自柏林圖書館。(攝影:張紋瑄)

展場一景,圖為科布倫茲相簿。(攝影:張紋瑄)

展場一景,圖為科布倫茲相簿。(攝影:張紋瑄)

1930至1942年的拍賣檔案投影(攝影:張紋瑄)

1930至1942年的拍賣檔案投影(攝影:張紋瑄)

新畫廊∣吉亞尼欽與魯奇×到俄羅斯的旅程

吉亞尼欽(Yervant Gianikian)與瑞奇.魯奇(Angela Ricci Lucchi)這組現年七十五歲的藝術家雙人組,在〈到俄羅斯的旅程〉這件作品中,一如歷來的創作方法,使用拾得錄像(found footage)製作出複聲的敘事。

在前往列寧格勒(今聖彼得堡)的旅程中,他們拜訪了許多俄羅斯前衛藝術的藝術家、詩人、作家、導演,展場中一幅長軸畫了這趟旅程的重要記事,但每個人物、事件的出現順序不是依照時間先後,而是心理上的遭遇。這件作品中有三種不同的檔案:拾得錄像(有數位影像、8釐米、16釐米等不同規格的材料)、旅程中拍攝的訪談畫面(活檔案〔living archive〕,一如藝術家所言)及私人記事。這三種文件在公共─私密的光譜中分屬不同的位置,在編輯重構之下,個人與歷史的關係也被重新調整。

展場一景,圖為〈到俄羅斯的旅程〉的六頻道錄像。(攝影:張紋瑄)

展場一景,圖為〈到俄羅斯的旅程〉的六頻道錄像。(攝影:張紋瑄)

吉亞尼欽與瑞奇.魯奇〈到俄羅斯的旅程〉水彩插畫(攝影:張紋瑄)

吉亞尼欽與瑞奇.魯奇〈到俄羅斯的旅程〉水彩插畫(攝影:張紋瑄)

新畫廊∣安妮.斯普林克與貝絲.史蒂芬斯×性生態學

在安妮.斯普林克(Annie Sprinkle)與貝絲.史蒂芬斯(Beth Stephens)這兩位藝術家合體之前,斯普林克這位前性工作者致力於捍衛性工作者的權力,而史蒂芬斯則致力於酷兒文化的藝術介入。結為伴侶之後,這對藝術家雙人組的藝術實踐,以行動體現了激進女性主義,他們創出了「性生態學」(Sexecology)一詞(以及相應而生的性生態〔Sexeco〕、生態「性」〔Ecosexual〕等字彙)。她們說:「我們將『地球做為母親』的隱喻改成『地球做為愛人』。」

在本屆文件展,安妮.斯普林克與貝絲.史蒂芬斯展出了創作的文件、檔案、表演紀錄。除了組團後的創作外,其中也有非常多1980年代個別做為行動者的實踐材料(如教育性質的折頁、活動手冊、通訊期刊等)。牆上有一張「25種向地球求愛的方法」,是觀眾了解如何「行動出」性生態學的入門。除了展覽,她們在卡塞爾也舉辦「生態『性』導覽」。

創作相關檔案,牆上為「25種向地球求愛的方法」。(攝影:張紋瑄)

創作相關檔案,牆上為「25種向地球求愛的方法」。(攝影:張紋瑄)

早期的檔案於展場一景(攝影:張紋瑄)

早期的檔案於展場一景(攝影:張紋瑄)

創作相關檔案展出一隅(攝影:張紋瑄)

創作相關檔案展出一隅(攝影:張紋瑄)

黑森邦博物館∣那依姆.穆罕門×兩場會議與一場葬禮

那依姆.穆罕門(Naeem Mohaiemen)在雅典推出的劇情長片〈提黎波里航班取消〉,以關閉的雅典舊機場收容難民的故事為基礎。

這次在卡塞爾的展出則回歸到他往常為人熟知的紀錄片形式,以重回現場的拍攝、歷史學者維賈.帕莎(Vijay Prashad)的訪問加上一場舉辦於1973年,出席者包括卡斯楚在內的不結盟運動高峰會紀錄畫面,探討新興的民族國家之間如何進行政治上的結盟,特別是「不結盟運動」及「伊斯蘭合作組織」之成因及後續之內外部權力關係,進而理解其失敗的成因。

〈兩場會議與一場葬禮〉展出現場影像截圖 ©Michael Nast

〈兩場會議與一場葬禮〉展出現場影像截圖 ©Michael Nast

城北公園∣艾格妮絲.德尼斯×活的金字塔

居住在紐約的藝術家艾格妮絲.德尼斯(Agnes Denes)認為藝術是動態的,在一個不斷演化的世界中,新的物件、形態以及與其相關的量度和概念,像食物鏈一樣遞進又循環。

在這個哲學觀念下,她發展出了由不同模式組成的金字塔畫作。〈活的金字塔〉是根據其畫作而生產的物件,2015年第一次被呈現在紐約長島的蘇格拉底雕塑公園。

文件展期間,〈活的金字塔〉在卡塞爾城北公園展出,此作與其說是雕塑,不如說是園藝更加貼切。一層一層的木製綠色花台被修建成金字塔的形狀,一圈一圈栽種著彩色的花和綠色的草,這是自然的的結構,也是社會的結構。它的社會性體現在層層的花圃,傳達演化和再生的概念,照顧這個花圃也成了一小群人的責任。

艾格妮絲.德尼斯 活的金字塔 2015/2017 900×900×900cm(攝影:鄭安齊)

艾格妮絲.德尼斯 活的金字塔 2015/2017 900×900×900cm(攝影:鄭安齊)

舊地底車站∣IQhiya、麥可.奧德、尼卡.朝普拉

在卡塞爾的主火車站前有座巨大的貨櫃,進去後發現它的深處有樓梯通往地底。第一層的空間內是南非年輕藝術家團體IQhiya的表演場地,沿著手扶梯向下,則會在過去的火車通道底部發現麥可.奧德(Michael Auder)運用十五個平面電視組合而成的大型錄像裝置〈帝國的進程〉。

另一頭則是尼卡.朝普拉(Nikhl Chopra)作品〈透過地景畫線〉,在月台上安置了一頂白色帳篷,以及沿著月台懸掛的大幅繪畫及盡頭的錄像,做為遷徙、游牧與相遇的行動和紀錄過程。隨軌道走出隧道,一旁的鐵軌旁矗立了藝術家薩果拉利斯(Zafos Xagoraris)的看板作品,上頭寫著「Xaipete」(希臘文「你好」之意),結束奇妙的地底之旅,歡迎觀眾回到現實世界。

麥可.奧德 帝國的進程 2017 錄像裝置 ©Jasper Kettner

麥可.奧德 帝國的進程 2017 錄像裝置 ©Jasper Kettner

尼卡.朝普拉 透過地景畫線 2017 表演、裝置、錄像 ©Madhavi Gore

尼卡.朝普拉 透過地景畫線 2017 表演、裝置、錄像 ©Madhavi Gore

薩果拉利斯 迎賓之門 2017 裝置

薩果拉利斯 迎賓之門 2017 裝置

文件展大廳∣伊戈.迪亞拉&麥地納×阿里.法卡.圖日相關的資料

策展人伊戈.迪亞拉(Igo Diarra)在雅典根納迪烏斯圖書館獻上展中展的計畫「向廷巴克圖學習」,展現馬利古代文化的豐饒後,這次則於卡塞爾帶來阿里.法卡.圖日這位傳奇樂手的文獻資料,將關注投向當代的馬利。這兩者之間其實有著深厚的連繫,阿里.法卡.圖日的誕生之地,也就是馬利的廷巴克圖。而廷巴克圖的歷史遺跡,以及阿里.法卡.圖日的音樂,都曾因伊斯蘭基本教義派聖戰士對該地區的入侵,遭受破壞或禁止。

阿里.法卡.圖日在音樂事業正活躍之時,淡出舞台回到家鄉尼亞豐凱,將音樂回歸到在地的聲響,創造出獨樹一格的吉他彈奏,造就了「尼亞豐凱」這張重要的專輯。文件展大廳的展牆上,留有阿里.法卡.圖日寫在專輯裡的訊息:「這張專輯更為真實,更為道地。它是在這音樂的歸屬之地──馬利的深處所錄製出來的……我的音樂是關於我的出身之地,以及我們的生活之道,並且充滿著要傳遞給非洲人們的訊息。」在另一張「談談廷巴克圖」則寫道:「對許多人來說,當提到廷巴克圖時就像是世界的終點。但這不是真的。我來自廷巴克圖,而我可以告訴你,我們就位在這個世界的心臟。」

阿里.法卡.圖日使用過的物件(攝影:鄭安齊)

阿里.法卡.圖日使用過的物件(攝影:鄭安齊)

阿里.法卡.圖日錄音的場地紀錄照片(攝影:鄭安齊)

阿里.法卡.圖日錄音的場地紀錄照片(攝影:鄭安齊)

阿里.法卡.圖日的專輯封面布置而成的展牆(攝影:鄭安齊)

阿里.法卡.圖日的專輯封面布置而成的展牆(攝影:鄭安齊)

文件展大廳∣拉拉.盧克

婦女行動論壇(Women’s Action Forum, WAF)於1981年在巴基斯坦成立,這個組織的是為了回應1977年通過的胡都法案,大部分成員來自菁英家庭,企圖以集體領導的方式捍衛女性權利,他們也成為南亞重要的女權行動案例,藝術家拉拉.盧克(Lala Rukh)即其中一份子。

在本次展出中,拉拉.盧克展出的作品主要由兩個部分組成,一是「鏡像」系列,另一部分則是上述行動的相關文件。「鏡像」系列中,拉拉.盧克將具體事件的視覺材料透過減法、抹除,製作出依稀可辨視但因視角、因人而異的影像。在相關文件裡,可見到拉拉.盧克以行動者的身分,投入街頭抗爭、教育工作坊,她的藝術家工作室也成為女權行動的重要基地。在以絹印做為集體生產的出版實踐中,這些產出也定義了1980年代女權運動的圖象語言。 展場一景(攝影:張紋瑄)

展場一景(攝影:張紋瑄)

〈不神聖的三位一體〉,此作品是在孟加拉奎達舉辦工作坊時共同設計,並在巴基斯坦埃德戈的婦女中心開另一絹印工作坊印製。(攝影:張紋瑄)

〈不神聖的三位一體〉,此作品是在孟加拉奎達舉辦工作坊時共同設計,並在巴基斯坦埃德戈的婦女中心開另一絹印工作坊印製。(攝影:張紋瑄)

絹印製作的工作手冊(攝影:張紋瑄)

絹印製作的工作手冊(攝影:張紋瑄)

庫特─舒馬赫大街旁玻璃屋展館∣莫尼拉.阿爾.索×我堅信我們有輕浮的權利

藝術家莫尼拉.阿爾.索(Mounira Al Solh)在「我堅信我們有輕浮的權利」系列作品中,描繪了在雅典和卡塞爾的中東與北非移民的肖像,他們的身分正從難民變為公民。

藝術家用「我堅信」這個句法直指移民,特別是被迫移民者,通過他們自身的經歷將口述史呈現給世界,而非被記錄在資料夾中的官方資料。

換句話說,是移民在生活的流轉中帶來知識與文化的變遷,而非透過紙上傳播。這件作品大部分的肖像都畫在黃色的紙上,這種紙是移民在辦理成為合法公民的手續時使用的。

莫尼拉.阿爾.索 我堅信我們有輕浮的權利 2012-2017 速寫(攝影:鄭安齊)

莫尼拉.阿爾.索 我堅信我們有輕浮的權利 2012-2017 速寫(攝影:鄭安齊)

巴利電影院∣喬納斯.梅卡斯

立陶宛出生、現年九十五歲的美國實驗電影先驅喬納斯.梅卡斯(Jonas Mekas),在映後座談與總策展人修姆紀克的對談中,說他不認為自己是電影製作人,因為儘管最後承載作品的媒介看似是影片,但創作過程卻和拍電影的過程大相逕庭:他並不規畫自己的拍攝內容,而是讓大量地讓手上的攝影機記錄下自己的遭遇。話才說完,梅卡斯馬上拿出隨身的小型攝影機對著觀眾拍了起來。

除了巴利電影院放映的三支影片之外,廳外展示了卅六張1945至1948年,喬納斯.梅卡斯在卡塞爾、威斯巴登、馬騰堡的勞動營的影像紀錄。若將放映、座談及相片展示視為整體,可以說喬納斯.梅卡斯以其個人藝術實踐,提供集體歷史另一個切面。

6月8日喬納斯.梅卡斯與總策展人修姆紀克的映後對談現場(攝影:張紋瑄)

6月8日喬納斯.梅卡斯與總策展人修姆紀克的映後對談現場(攝影:張紋瑄)

廳外展示喬納斯.梅卡斯於1945至1948年拍攝的照片(攝影:張紋瑄)

廳外展示喬納斯.梅卡斯於1945至1948年拍攝的照片(攝影:張紋瑄)

格林世界館

卡塞爾除了文件展之外,也是格林兄弟曾經求學、工作的地方。人們明瞭格林兄弟田調、整理並收集民間童話的貢獻,但另一個重要貢獻——編纂《德語詞典》就較不熟悉。如果了解當時的時代背景是在一個現代德國概念尚未出現的小國邦聯,那麼語言學、民間故事、認同,也就呈現出細膩而複雜的關係。因此,格林世界館內的展出,可視為一討論上述關係的有趣策展。

格林世界館可以概略分成幾種類別:布魯諾.舒茲(Bruno Schulz)、湯姆.賽德曼─佛洛伊德(Tom Seidmann-Freud)的創作儘管是童話插圖,但各自生命歷程卻使之無法單純作童話觀。安娜.阿西亞.拉西斯(Anna Asja Lcis)、奧斯卡.馬塞塔(Oscar Masotta)的檔案,呈現了兩個地方、不同時代的前衛藝術,前者是1920至1930年代於莫斯科的劇場實踐,後者是1960年代阿根廷的偶發藝術。羅伊.羅桑(Roee Rosen)以莎士比亞《威尼斯商人》的文本改編再創作,但將真人(包含他自己)置入角色中;蘇珊.席勒(Susan Hiller)收集了各種瀕危、危險、已修復的語言。故事、語言、前衛藝術、政治認同,在這個展館被擺置出既清晰又曖昧的座標。 安娜.阿西亞.拉西斯的相關檔案(攝影:張紋瑄)

安娜.阿西亞.拉西斯的相關檔案(攝影:張紋瑄)

展場一景,文件櫃內為賽德曼─佛洛伊德的個人生命史、童書相關檔案(攝影:張紋瑄)

展場一景,文件櫃內為賽德曼─佛洛伊德的個人生命史、童書相關檔案(攝影:張紋瑄)

亨舍爾廠區、崗哨站∣伊布拉辛.馬哈馬×斯坎第.洛可檢查站

藝術家伊布拉辛.馬哈馬(Ibrahim Mahama)採用原先在迦納裝載可可豆的麻布袋為創作材料,每只布袋各有其身世,如在印度縫製再送到迦納,再因重複使用的關係,被做上不同的記號、裝載不同的貨物並送往不同的口岸。

今年5月左右,藝術家已於卡塞爾舉辦近兩週的工作坊縫製布袋,開幕期間也在亨舍爾的舊廠房當中進行縫製工作。藝術家的出生地迦納,在獨立後規畫了許多大型建物,卻有部分從未能完工。馬哈馬這個系列的創作,就始於用麻布袋覆蓋這些未能完成的建物。

麻布袋包覆的這兩座崗哨,是在黑森─卡塞爾侯爵(Landgraf)被升格為選帝侯後,由海因里希.克里斯多夫.尤索(Heinrich Christoph Jussow)這位御用的建築師所設計的。原應為一體的城門建築,與遠方的卡塞爾地標海克力士神廟及同為尤索規畫的威廉高地公園、獅子堡遙相呼應。兩座崗哨之間的城門,卻因拿破崙攻入卡塞爾的關係未能完成,而成為今天的樣貌。

崗哨站覆蓋麻布袋後的樣子(攝影:鄭安齊)

崗哨站覆蓋麻布袋後的樣子(攝影:鄭安齊)

崗哨站未覆蓋麻布袋前原貌 ©Mathias Völzke

崗哨站未覆蓋麻布袋前原貌 ©Mathias Völzke

新新藝廊、新畫廊、庫特─舒馬赫大街旁玻璃屋展館∣奧托邦.恩坎嘉×從穿鑿到流動

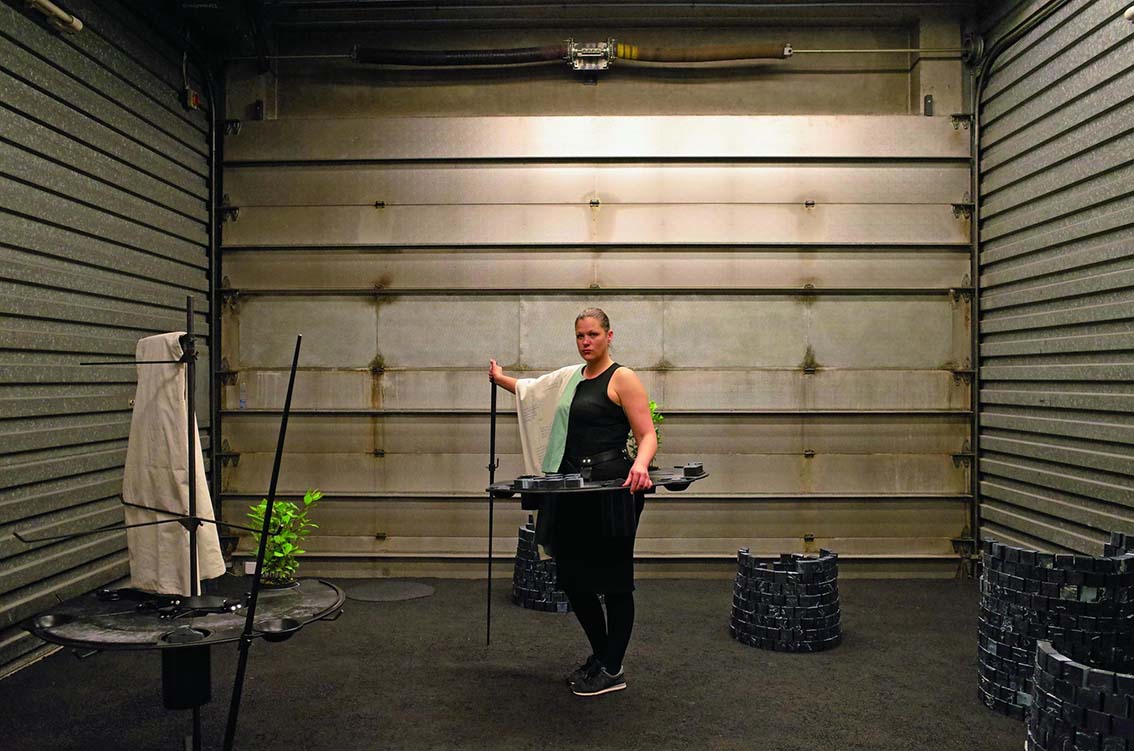

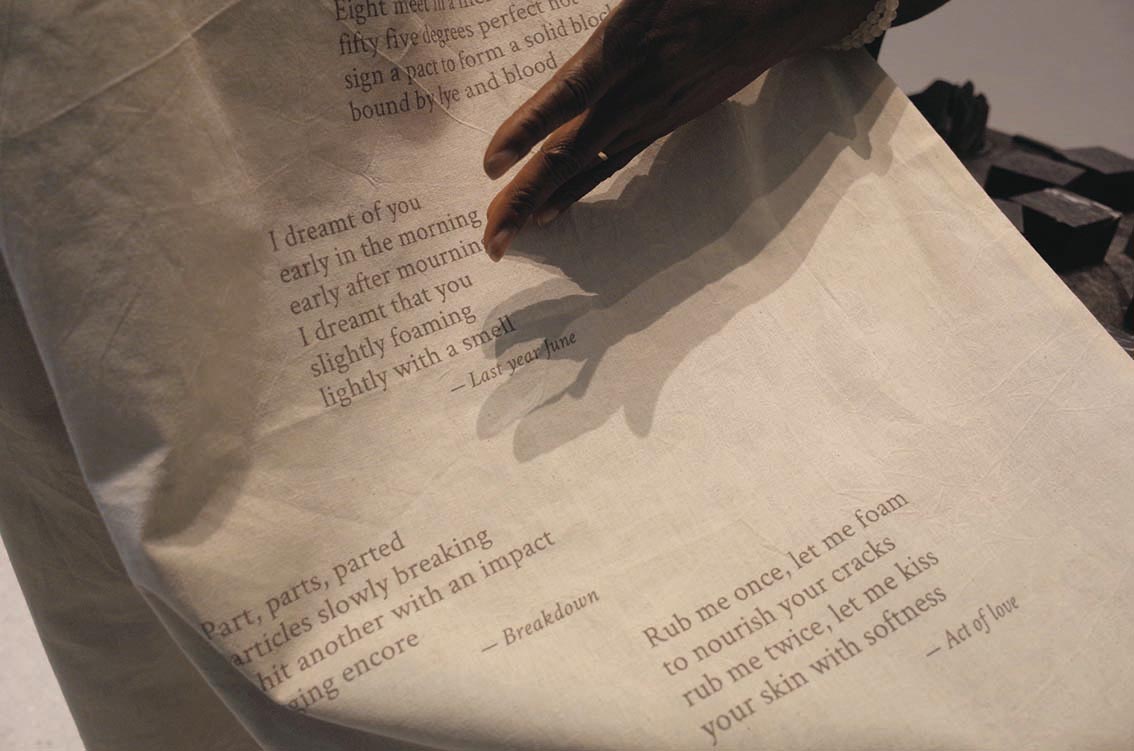

奧托邦.恩坎嘉(Otobong Nkanga)和雅典在地從事移民社會工作的非政府組織梅麗莎(Melissa Network)製作的「o 8」肥皂,以來自環地中海地帶、中東、北非和西非等七種不同原料,混合水、木炭和油製成的肥皂,在卡塞爾文件展如預期的規畫,進行第二階段的計畫。

藝術家偕同表演者於三個不同的場址,穿戴著經過設計的服裝與展示裝備。他們身披印有詩句的布條、持著手杖,穿梭在展場對觀眾說明計畫概念,彷若牧者將概念和知識隨遷徙而傳播。聆聽完整的概念說明後,觀眾可以用20歐元換得一塊匯聚悠遠流傳的在地知識生產出來的肥皂。第三階段的「萌芽」將以肥皂換得的資金,在雅典設立一處長期的自主空間,供社區當做工坊、文化活動之用。(計畫網站:carvedtoflow.com)

穿戴如牧羊人的表演者;此處為新新藝廊展區,疊成磚窯狀的為「o 8」肥皂。(攝影:鄭安齊)

穿戴如牧羊人的表演者;此處為新新藝廊展區,疊成磚窯狀的為「o 8」肥皂。(攝影:鄭安齊)

恩坎嘉向觀眾展示布條上的詩句(攝影:鄭安齊)

恩坎嘉向觀眾展示布條上的詩句(攝影:鄭安齊)

在新畫廊向觀眾說明的表演者(攝影:鄭安齊)

在新畫廊向觀眾說明的表演者(攝影:鄭安齊)