「出開帳」的觸動

並木誠士談「京都好博學!─京都.大學博物館聯盟特展」

說起「京都」,浮現腦海的印象或關鍵字也許有古剎名寺的沉靜、祇園藝妓的婀娜、鴨川水岸的悠敞、三大祭典的喧鬧,可以是清水寺山腳下「清水燒」的瓷器小店、那面交織百年日本高中熱血的「西陣織」甲子園優勝旗、夏日手搖搧來清涼的「京扇子」。這座千年古都成就了日本傳統文化底蘊,時至今日則在每位來訪尋遊的旅人眼前展露日本文化的風貌。

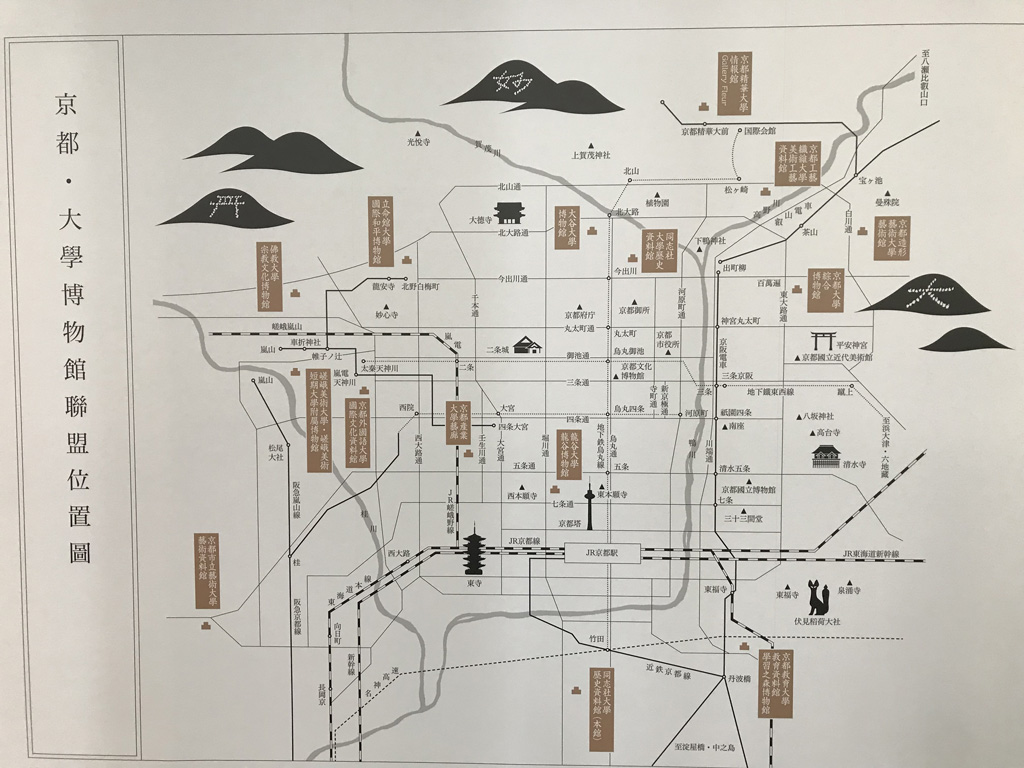

京都.大學博物館聯盟位置圖(攝影:羅珮慈)

我們在每一次觀光、差旅的暫入,得以窺見京都由歷史厚度所累加、代謝而出的日常片段。19至20世紀初日本推動明治維新,極力轉型為現代化國家。為了復興飽受幕末動盪影響的京都,推行「京都策」(京都近代化政策),以西方技術的導入、傳統產業的提昇、新式產業的創生以及都市計畫下的新京極建設為主要振興方向,自明治元年(1868)至大正年間(1912-1926)展開。值得注意的是,「京都策」做為京都都市再生的基盤,當中一項策略便是新設、或將學寮與私塾轉型為現代學校,強調以教育開辦奠定、延續未來基礎,如現今的京都大學、京都工藝纖維大學、京都市立藝術大學等都是近代化的產物,亦是推手。

從在地凝聚到無限連結

如今,構築這座「大學之城」的各所學校陸續從1980年代以降成立博物館、美術館,將自身累積的文獻資料、教材文物從校園內的封閉狀態,拓展為社會教育的一環。2011年日本文化廳有意針對大學博物館╱美術館發展提供助力,推出補助計畫「活用文化遺產的觀光振興.地域活性化事業」,京都工藝纖維大學美術工藝資料館館長並木誠士檢視當時市內各大學博物館╱美術館的現實狀況,萌發組成聯盟模式以協力合作的念頭。他說:「過去大家不太關注大學博物館╱美術館的相關活動,也由於每間館所獨立運作、推陳的展演活動規模小,無法善盡理念的傳播。」因此,他於同年提出「京都市內大學博物館的活化事業『京都.大學博物館聯盟』」,集結京都十四所大學裡、風格各具特色的十五間大學博物館╱美術館,成立「京都.大學博物館聯盟」(以下簡稱「聯盟」),共同構思未來發展。

「大學講堂」展區一景(攝影:黃宏錡)

我們可以從北師美術館現正舉辦的「京都好博學!─京都.大學博物館聯盟特展」(以下簡稱「京都好博學!」)來回溯、了解聯盟的運作。「京都好博學!」為北師美術館與聯盟合作,由國立台北教育大學藝術與造形設計學系教授林曼麗擔任策展人,以「大學講堂」、「京都生活」、「異地探索」三大主題,展呈聯盟內成員表露自身特色與京都文化的藏品,以及與台灣相關的收藏。這樣的展覽架構,蘊含了聯盟自2013年以來的施展脈絡。

身兼聯盟委員長的並木誠士表示,最初的補助計畫期程是三年,第一年度於2012年2月11日舉辦專題研討會「對博物館的期待」,參與者除了大學博物館╱美術館相關人員,還邀請市立館所、新聞媒體、觀光發展組織等各界人士,共同探討當前外界的眼光與內部的實踐規畫和想像未來。並木誠士認為這次會議是好的開始,「會議指出幾個明確的方向,好比大學博物館╱美術館在民眾認知中是模糊的,認為門檻高、僅為學校師生所用;又或凝聚館藏價值應加以推廣的共識等,對聯盟來說,更意識到成為共同事業經營的必要性。」

「京都生活」展區所展示的「京扇子」(攝影:黃宏錡)

第二年度是於同年10月3日至11月25日在京都大學綜合博物館舉辦聯展「大學是寶箱:京都的大學博物館收藏」,並木誠士回憶策畫考量:「係冀望梳理、引介各間大學博物館╱美術館的特色與收藏趨勢,但並不希望是單純的物件擺放、又或各別學校本位的分區陳設,而是側重共同表現京都文化樣貌、大學寶物、創造生活等主題。所以,我們是先訂立子題架構,再由各所學校從自身藏品中挑選適合者,從中可看到成員們在自我特色中的回應。」(全文閱讀525期藝術家雜誌)

【2月專輯│大學美術館在台灣軌跡】