背向未來飛行的藝術家

舊金山現代藝術博物館「德國藝術:1960之後」

當電梯於博物館六樓開啟,觀眾的目光隨即為展場入口旁培恩克(A. R. Penck)著名的符號標記所吸引。墨黑的壓克力顏料大筆塗繪如同古代象形符號的圖象,人形舉起的右手揮舞鐵鎚,左側則是一個五邊形,工人與紅色五角星的象徵,果敢地表達藝術家的社會主義理想。這件以德語第一人稱「我」(Ich)命名的作品,即奠定了本次展覽的基調。作品創作於培恩克從共產主義東德逃往西德城市科隆的那一年,藝術家心向烏托邦,卻不滿政府提倡的社會寫實主義,於是,以「我」宣示,藝術自由和社會理想並存的可能。

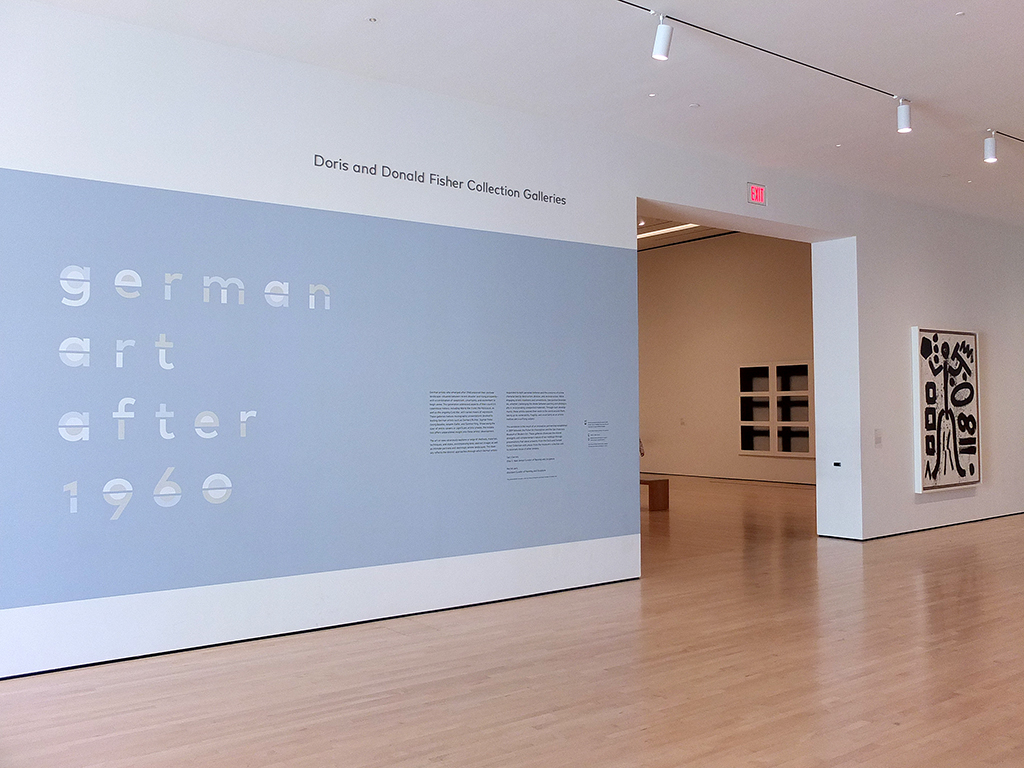

「德國藝術:1960之後」展場一景,圖右方作品為培恩克1980年作品〈我〉。(攝影:趙正媛)

「德國藝術:1960之後」展出的作品主要來自館中的朵利絲與唐納費雪收藏(Doris and Donald Fisher Collection),以個人專題的形式在展場中的不同展間,逐位展出德國當代藝術家喬爾格.巴塞利茲(Georg Baselitz)、安森.基弗(Anselm Kiefer)、西格瑪.波爾克(Sigmar Polke)、傑哈.利希特(Gerhard Richter)、科諾貝爾(Imi Knoebel)不同階段的代表作品,觀眾得以一覽藝術家整體的創作生涯。

然而,相較於宣示德國藝術在西方藝術史的普世性或正典位置,展覽有意突顯的是「德國」在整體當代藝術情境中的殊異表現。

以1960年做為線索,時間劃分指出德國藝術家所身處的動盪情境。經歷第二次世界大戰的毀滅性破壞,德國社會在美國與蘇聯勢力競逐中重建,但1961年開始建造的柏林圍牆,卻正式宣告了德國的分裂。與此同時,在尚未釐清戰爭遺緒的情況之下,社會經濟建設持續發展擴張,眼見成長中的社會型態不斷翻新,而戰前現代主義的遺產早已覆上法西斯美學的陰影,藝術家更渴望透過新的觀點與方法,反省並回應德國現代的禍難歷史與當下的冷戰對立場景。

攝影術與新媒材實驗

在先後從東德遷往西德的藝術家之中,利希特特別有意識地處理他的雙重經驗。1960年代,利希特參考雜誌或報紙上的照片或圖片,試圖將其學習的具象藝術手法,結合在西方佔主導地位的抽象藝術,藉以探索圖象之間的模糊性(ambiguity),突破風格區分的界線,以創造新的意義。此時期他創作了一系列如同攝影般光影栩栩如生,但是近看卻有明顯筆觸的作品,刷毛的痕跡模糊了物件和人像的邊際,使得應當定景的影像看起來正在流動變化,而充滿不確定性。在舞者、行政大樓、畫商、家庭合影等主題中,我們似乎感受到藝術家對過往回憶的懷念,或是對當下社會氛圍的感覺,利希特解釋道:「比起清晰的圖象,你能在模糊的圖象中看見更多東西」。

「德國藝術:1960之後」展場一景,2017。 Photo©Henrik Kam, courtesy SFMOMA

利希特也著力於抽象藝術的研究,像是早期製作的〈馬德里的城市景觀〉,以厚重、鬆散的筆觸,塗繪大量色點,使圖象的組成介於可辨識的地方景觀和抽象表現之間。本次也展出多件他在1980和1990年代繪製的大尺寸抽象畫,使用較難以掌握的滾筒、調色刀或長柄筆刷,沾上多層塗料後,推延或刮擦於畫布上。不同於盛行1970年代的新表現主義的自我表現傾向,抽象畫對利希特而言,更重要的是擁抱隨機與意外,積極探索作品種種可能性。

曾和利希特在1963年的「資本主義者的寫實主義」展覽中合作的波爾克,作品時常表達對當代消費文化批判,以及對複合媒介的濃厚興趣,特別是鮮少運用在藝術上的媒材,如飾品布料、稀有礦物,甚至是隕石粉塵都成為他研究涉獵的對象。熱愛挑戰藝術類型區分的波爾克,擅長利用不同媒材以混淆理性與非理性、可視和不可視的分野。展間中一件格外顯眼的無題作品,在趨近透明的樹脂上,描繪一位魔法師從魔法陣中召喚出鬼魂,黑色線條和白色塗料顯現牆壁、地板和帷幕所組成的室內空間,鬼魂先於建立空間的線條而存在於室內,卻相對於樹脂背後的木頭框架而顯得模糊不實,波爾克利用不同材質的透明程度差異,製造了虛實難辨的魔幻效果。(全文閱讀528期藝術家雜誌)

【5月專輯│災難與藝術】