法國印象派及現當代藝術市場概況

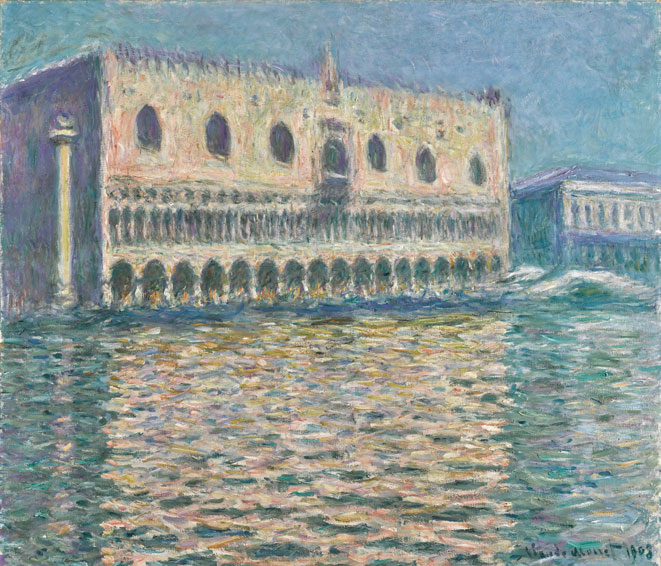

2019年2月下旬的倫敦藝術市場一如既往地熱鬧翻騰,三場印象派與現代藝術拍賣會加上一場超現實主義藝術晚拍,締造了2億1950萬美元的輝煌成績,突破去年2億1000萬美元的紀錄,這其中有很大部分要歸功於拍賣場上最穩健的表演者──以莫內為首的法國印象派畫家們。

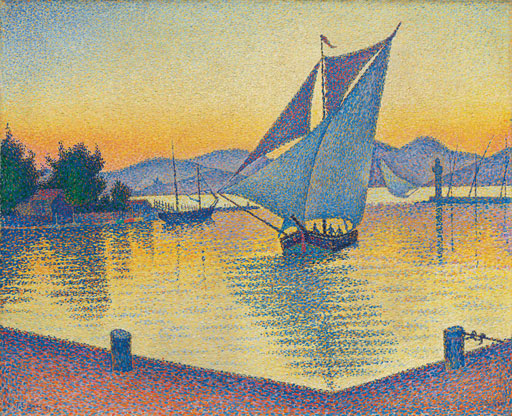

廣義來說,印象派及從其概念發展出的其他藝術流派都屬於法國藝術,而19世紀末到20世紀初的世界藝術中心正是巴黎,當時的法國藝術家正重新定義繪畫可以、應該是什麼樣子。巴黎的藝壇在戰後幾年裡首當其衝,創造出其後任何時代都無法超越的榮景,收藏家與學術界至今不斷推崇當時的光輝與榮耀,而後一代的藝術家們只能活在前人的影子裡。有史以來最受藝術市場歡迎的20位法國藝術家的名單證明了這一點,其中最年長的是生於1830年的卡米耶.畢沙羅(Camille Pissarro),最年輕的是生於1928年的伊夫.克萊因(Yves Klein)。這20位藝術家的活躍期幾乎皆在1850至1950年間,這就是所謂的法國藝術黃金時代。

1980年代的紐約有巴斯奇亞(Jean-Michel Basquiat )、凱斯.哈林(Keith Harring)、朱利安.施拿柏(Julian Schnabel),德國有傑哈.利希特(Gerhard Richter)、巴塞利茲(Georg Baselitz)、安森.基弗(Anselm Kiefer),英國有「年輕英國藝術家」(Young British Artists, 簡稱YBA),法國所缺的正是這樣充滿活力的新一代藝術家,它有流連在左岸咖啡館的詩人與哲學家、有跟著新浪潮崛起的電影工作者,但是在視覺藝術方面似乎還沒有一個代表性的團體或時期,也許這就是為何藝術市場上的巔峰還停留在輝煌的印象派時期。當這個具有豐富藝術底蘊與渾厚藝術資產的國家,還有許多尚待挖掘的出色時代與藝術奇才被市場低估的時候,買家最熱切渴望的,依然是莫內與印象派的作品。