(不)只是方法論而已

關於「當代藝術與田野調查」課程,老師的報告

大概在2016年下半年,我在國立高雄師範大學(以下簡稱「高師大」)美術學系第一次開設了一門叫做「當代藝術與田野調查」的課程。

當初之所以想要開設這門課,某方面來說,是因為一種個人的「空白」;不僅是對於田調做為藝術方法的空白,也是對於台灣各種歷史內容的空白。身為過去大都在台北活動、藝術大學美術系出身的藝評人,我最接近田野調查的閱讀經驗只是李維史陀的若干著作,而在我的職場生涯中,最常訪談的對象其實都是藝術家,但是當「田野調查」一詞開始頻繁出現在藝評文章中,身在台北的我很難不感到這種「趨勢」帶來的知識焦慮。

而後在高師大開設這門課,其實更多帶著我在台北的藝評經驗暨問題意識:一方面,這是一種帶著反身性意義的方法論趨勢,在一派專業術語與思考全部來自西方的情境下,我們意識到在當代藝術中引入新方法的必要性,尤其前面提到的陳界仁相關論點更加強了這種問題意識;另一方面,近幾年來因為頻繁地到南部工作,我的直覺告訴我,我們在台北焦慮的「田野調查」,至少,在台南指的可能不太是一種創作方法,而更是一種結構在「身旁本來都是歷史」的態度。

但當我帶著這種問題意識到了課堂,就如同前述所言,我還是遇到了路上觀察學而不是歷史。其中一部分學生的期末成果很接近崔廣宇的「城市精神」系列,他們在這個不乏旁人以冷漠相互窺視的城市中尋找可以岔開來的縫隙,接著偷渡一些個人需求或記憶,例如在疏離的非場所搜尋著各種相似性──符號,或是在過於熟悉以致失去感受的空間嘗試喚起微小的認同。對我來說,這種情況產生兩層地圖的交疊,其中之一較客觀地標示了我們所在的空間位置,藉此讓參與課程的人(包括我自己)獲得新的資訊或地方知識,另一種則偏向主觀與不可見,傾向將空間視為一種難以言詮的感性空間,必須仰賴視覺性以外的個人敘述才能被理解。

陳嫣寧 移情在高雄時代大道 2017 影像截圖(圖版提供:陳嫣寧)

進一步說,如果說「路上觀察學」是一種將所思「外部化」的傾向,在赤瀨川原平的案例中,他洋洋得意地將現代藝術作品的無功能性投射在一座無法通往任何地方的階梯,這種田野需要的是「形式」先行的敏銳感知能力,所謂美術系學生擅長的也剛好落在這種轉折點上,宵夜或個人記憶都是這種的形式觀點的變形;再者,所謂雙重地圖的交疊,還非常需要一種我形容為「往內折」的內容性執著(相對於往外折出冷戰結構),例如我曾有一位香港籍學生陳嫣寧,我們在討論要哪裡田調時,她說之所以選擇在高雄夢時代附近街區,是因為那裡濱海又開闊的天空會讓她想到香港──我猜想購物中心周遭繁榮的現代街景或許也是勾起鄉愁的原因之一,而她田調的訪談對象,則是在沒什麼消費人潮的平日孤單地看顧空蕩廣場的保全人員。

當然,如果說在田調過程中訪談之所以是必要的,是為了避免創作淪於不斷自我投射的封閉性,讓藝術的象牙塔可以容納一點「他者」那難以聽聞的尤其是失落的歷史聲音──但我們要如何苛求一位外籍生?對陳嫣寧而言,台灣就是在她身旁鎮日發出轟隆聲響的他者,而對一個廿歲上下、心靈終於快要追趕上成人身體的年輕人來說,校園內外的整座城市也一直向他們展示著嶄新得就如同卡路里的他者性,「他者」要求我們領悟的就是要面對一種空白──我們無能於描述就先別硬套上既有模式的空白,課堂上這些學生反而更像我的田調對象,反之亦然,課程本身就是我們彼此持續進行的田調。

不過這門課也讓我理解到,高師大雖然位居南部,但學院內部對於許多我們早已耳熟能詳的南部當代藝術案例並不算熟悉,以致這門開始時不打算成為理論課的理論課,最後變成我花了許多時間用來描述那些發生在方圓50公里外的藝術事件,並藉此整理這些事件之於課程主題的意義。

魚刺客於「破浪─海洋移地的軌跡」展場一景(圖版提供:魚刺客)

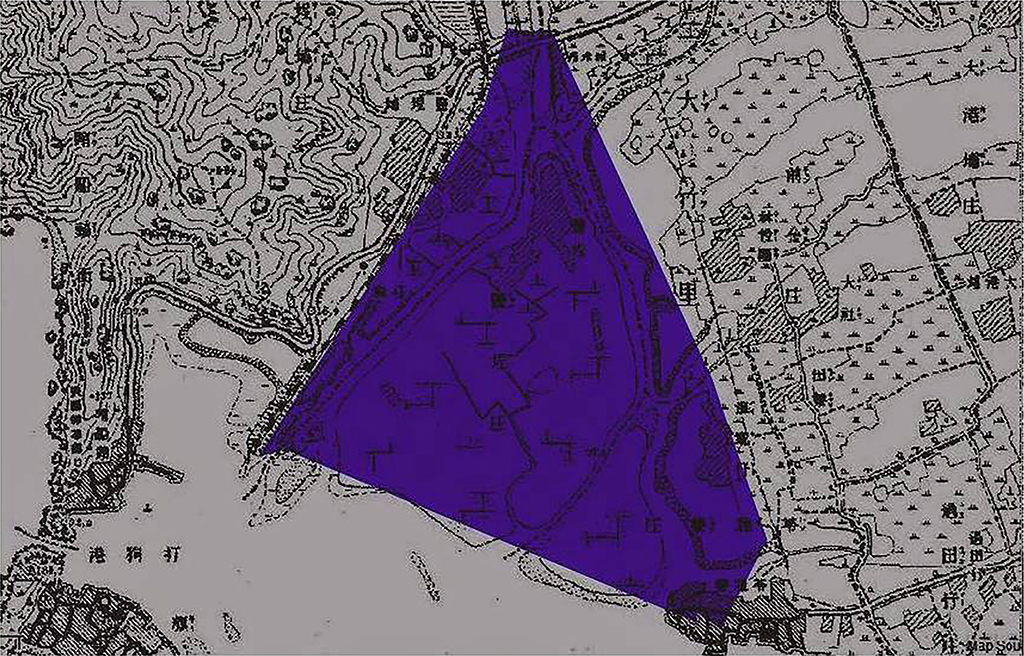

諸如龔卓軍同獲台新獎肯定的「近未來的交陪」就發生在民間藝術與結社方式依舊活躍的台南、在海馬迴光畫館是一群當代藝術家與本來就擁有豐富田調經驗的資深攝影家的連結、賴依欣那些跨越國界卻總是非常接地氣的策展實踐、陳冠彰基於西拉雅尪姨的計畫型創作、高雄的藝術團體「魚刺客」憑藉著系列性的展覽計畫,所推展的也是一種深具地方感的當代藝術實踐,當然,我們一定會一再提到劉秋兒,還有什麼比「行走的學校」更能兼具「身旁本來都是歷史」與路上觀察學的態度?我身在台北的藝評同儕恐怕也很少聽過「尋找愛河三角洲」與「賴春標:看山4」這些同樣需要大量田調工作的計畫吧。

劉秋兒 尋走愛河三角洲─行走地圖2012(圖版提供:劉秋兒)

總之,後來在課堂上常提到的這些南部藝術事件,他們都是發生在我們身邊的故事,為我們已知的兩種地圖上添加了新的層次──我有時會不懷好意地以為,在層次與層次之間堆疊出來的,其實很像舞鶴在〈調查:敘述〉中那些愈是反覆堆疊愈是讓我們難以接近真實性的敘事層次,但無論如何,在開始引入術語好進入感覺田野的藝術世界以前,先要能認識旁邊發生了什麼還是最重要的,學院訓練出來的藝術家或許會耽溺於形式,但也是對於形式的探索讓我們習慣將自己暴露在陌生領域中,這些領域除了藝術內外的歷史,也包含與偶然的遭遇,至於聆聽他人的故事則從來都不是一種後設的創作方法,當然,這並不表示需要去質疑那種透過方法論辯證來釐清藝術的有效性的各種理論嘗試,但如果在田調之後,我們都能像蘇育賢跟茂伯成為朋友,至少在南部,我可以很肯定的說,關於田野調查這種知識焦慮還真的只是方法論問題而已。(全文閱讀531期藝術家雜誌)

【8月專輯│藝術家的田野技藝】