夷平的城市與想像的重生

奧地利百水與東京前衛派的異地唱和

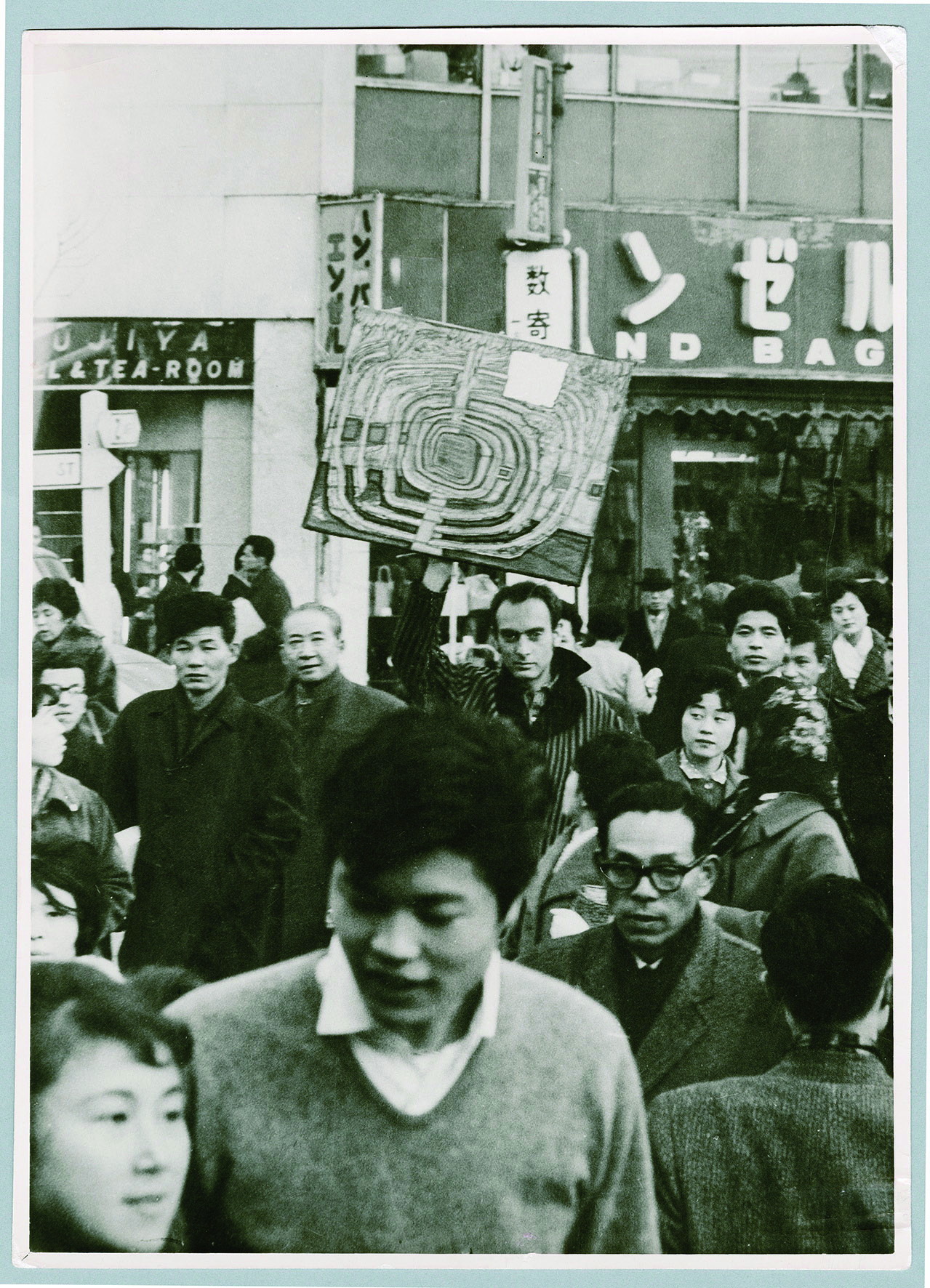

1961年,手持畫作〈466第一螺旋〉的百水,留影於東京銀座街頭 Hundertwasser on the Ginza with the painting 466 First Spiral painted in Japan, Tokyo, 1961. Photo: Keisuke Kojima

一講到奧地利的百水(Hundertwasser),多數人直覺想到的便是他拒絕直線,富有童趣且跟自然共生的建築物和繪畫,它們看來親切可愛,沒有外顯的艱澀複雜或者尖刻批判。豐富明亮繽紛的色塊,多半讓藝術愛好者即刻將他與保羅.克利(Paul Klee)、夏卡爾(Marc Chagall)等畫家連通而為一脈相承的系譜。

我們大概不會直接想到他跟東方世界,或者「前衛」二字有什麼關聯。然而,維也納21世紀之屋美術館曾舉辦「百水:日本與前衛」(Hundertwasser: Japan and the Avant-garde)卻首度將百水及日本與前衛二者牽結在一起,該展也論及奧地利的百水與東京前衛派的關係。看似遙遠無涉的兩端,被並置討論其實並不奇怪,也不特別出人意料之外,因為這二者之間確實曾經有超乎尋常的關係。

百水熱愛東方文化不是祕密。1960年代初期,他曾經旅居日本七個月,有位結縭五年的日本妻子。他的作品受日本影響,摻混著東方老莊哲學更非新鮮事。只是,作品中可以清楚辨識影響軌跡,做出有力舉證者,是百水對葛飾北齋等人創作的浮世繪與木版畫之迷戀。百水察覺到不同於僵硬單調的西方版畫,浮世繪呈現出明亮而清透,近似於水彩畫的特質。他不僅曾和日本木版畫師傅合作複製自己的作品,回到歐洲後,更將浮世繪的印刷技術引介回本地,繼續印刷出兩兩不相重複,富有流動與層次感的版畫作品。

我們確實會發現百水與東京前衛派之間彼此共享許多理念與特質,然而,連研究者都仍坦承,難以找到與「浮世繪」版畫同樣顯著而直接的明證,來說明二者互相影響的關係。不過,之所以能發現分處於世界不同角落的,一東一西的二者存在著共通點,而其共通點又牽動著雙方的交會,絕非僅是巧合而已,本文將試圖解釋其可能的原因。

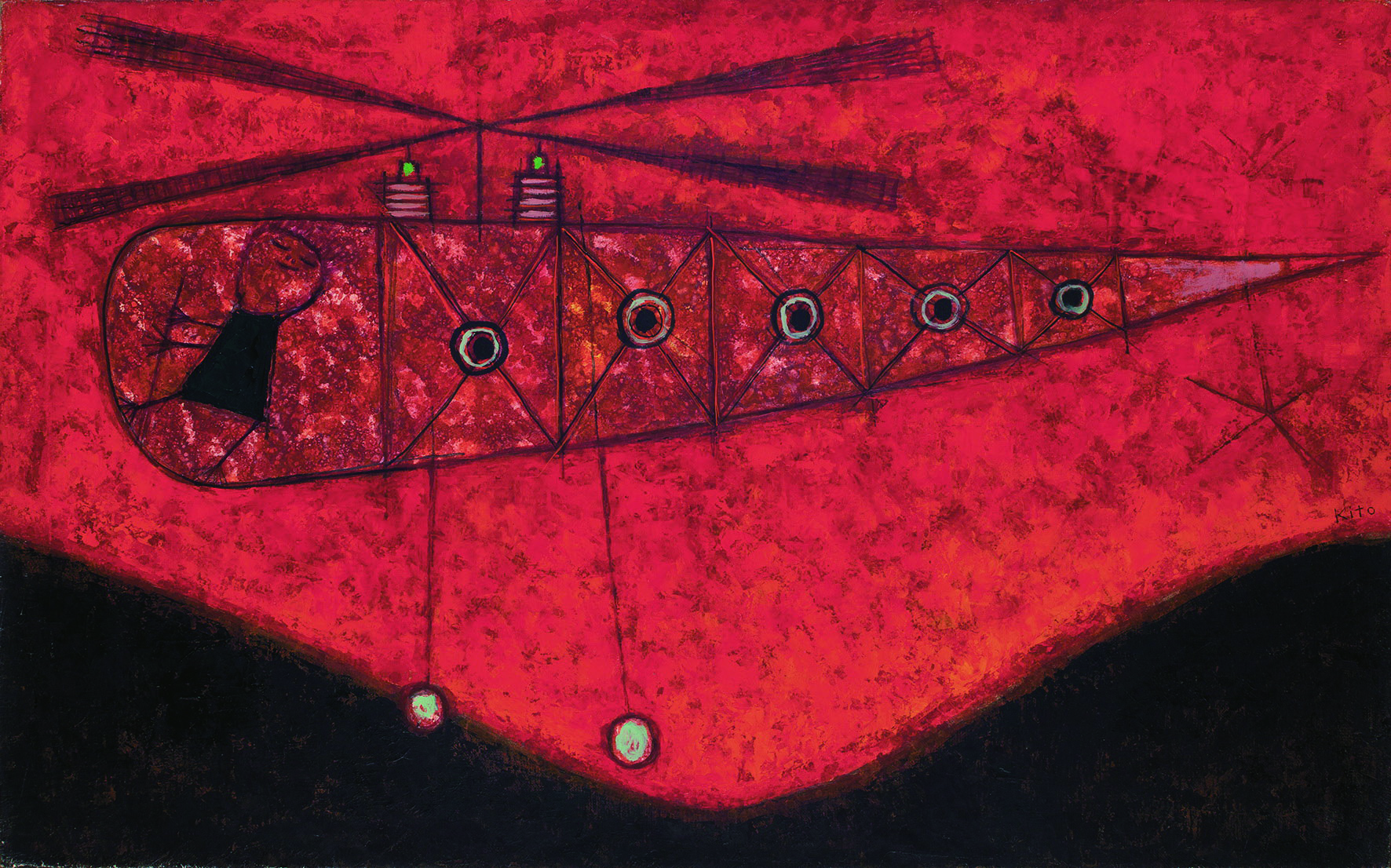

左‧百水與鬼頭曄共同創作於1962年的畫作〈Kito在角落的帶淚525螺旋〉 Friedensreich Hundertwasser & Akira Kito, 525 Spiral with Tears with Kito in the Corner, Egg tempera and oil on wrapping paper, mounted on jute, 65×81cm, 1962. Christian Baha Collection

右‧歌川廣重約創作1853年的版畫作品〈六十余州名所図絵美作山伏谷〉 Ando Hiroshige, Province Mimasaka: The Valley of the Yamabushi. From the series: Famous Places of the about 60 Provinces, Woodcut, 34.4×23.8cm, ca.1853. MAK–Austrian Museum of Applied Arts / Contemporary Art, Vienna

為戰火夷平的市容 亟待重建的地景與人心

1928年百水出生在奧地利的維也納,童年與青年時期經歷內外戰亂不斷的年代。30年代,奧地利的納粹黨在議會選舉中勢力漸大,面對當局鎮壓,他們在全國各地進行數次恐怖襲擊和反鎮壓運動。反猶主義盛行,維也納變成了一場夢魘,泉湧著慾望、嫉妒、苦痛、盲目和惡意報復。1934年奧國納粹黨發動政變,德奧合併納粹化成為不可逆的潮流,1938年德、奧正式合併,直到德國戰敗後才再度分家,遲至1955年,奧地利始正式恢復主權,並宣布成為永久中立國。

奧國納粹黨開始發動政變到納粹黨專政,緊接著二次大戰期間,雖希特勒未於此進行大屠殺行動,然而由於百水的母親是猶太人,加上英、美對奧地利進行的軍事轟炸,母子二人度過無數個躲藏於地窖,擔心受怕的日子。

在日本,二戰期間軍國主義則讓日本走上對外擴張、侵略亞洲各國的道路。當然,軍國主義與納粹法西斯不能混為一談,但是二者同樣野心勃勃,極權專制富有侵略性、欺騙性與有違人道主義,都使得國內外的眾多人民成為政治野心者統治下的犧牲者。戰後的日本也是滿目瘡痍,東京幾乎被夷為平地。

1945年二戰後,奧地利國境也是遍地廢墟,成千上萬的難民湧入,1955年奧地利政府和蘇、美、英、法四國簽訂《重建獨立和民主的奧地利國家條約》,迅速吸收歐洲其他國家人才,鑽研技術,發展工業化,企圖重振國家的經濟實力。位在東方的日本也調整步調,從廢墟中再拉拔出一座新的城市。奧地利與日本兩地都經歷面對戰後斷垣殘壁,百廢待興,到經濟高度成長的時期。

鬼頭曄1956年畫作〈億萬富翁〉 Akira Kito, Milliardaire,Oil on canvas, 81×130cm, 1956. Liliane Vincy Collection

杜布菲1956年畫作〈石徑〉 Jean Dubuffet, Le chemin pierreux, Oil and collage on canvas, 121×132cm, 1956. Stroher Collection, Darmstadt

重生的慾望與現代的恐懼

然而,在這20多年的重建路途上,不獨國家政府做出政策方針,力求迎頭趕上,重構一座更強大的現代化工業國家。許多藝術家與建築師,也不斷試圖擘畫與勾勒他們心目中理想家園的藍圖,其心理動機複合,一則渴望樂見城市再生,一則擔懼憂慮,生恐造成又是一頭將反噬自身的野性巨獸。他們不斷地在「現代化」這個貌似唯一的解答之外提出答案,試圖與之相抗,和它纏結,裝造出各種變體。

東京湧現一波波後來集體被視為「東京前衛派」的藝術運動,但其實各股流派與力量的面貌形態各異。包括認為都市成長未必要打造線性的、現代主義樣態的建築結構,主張建築也能如生物體般有機生長的「代謝派」,他們幻構精密且未來感十足的紙上城市,殷盼這些漂浮與海上與空中,可以分批拆卸組裝的建體,能解決人口暴增的危機,同大自然共生共榮。除此之外,還有具備反戰、反政府思維的「報導繪畫」,揚棄理性主義尋求釋放與慰藉的「超現實主義」,傾向以物質為基礎來反對形式主義的「物派」,回返身體的「具體美術」等。

我們不難發現,藝術家的反戰情緒與思維,牽連著對現代與文明的反思,甚至混雜著對藝術領域中「形式主義」之憎惡與反動,其對美學的好惡和判準已經不單純,實難以與他們的人道主義等倫理觀念二分開來。

「它是一群盲目、蒼白、消極的知識分子的奴僕,而他們是由一群現代博物館高層、藝術評論家,以及與大自然和人道疏離的消極哲學家組成的犯罪集團。」從百水所說的這段話中,我們能夠讀出奧地利的百水有類似的徵候,反戰、反政府與反菁英主義的思維,導致他對推崇「為藝術而藝術」、極端形式主義的「抽象表現主義」(Abstract Expressionism)懷抱異常濃烈的敵意。

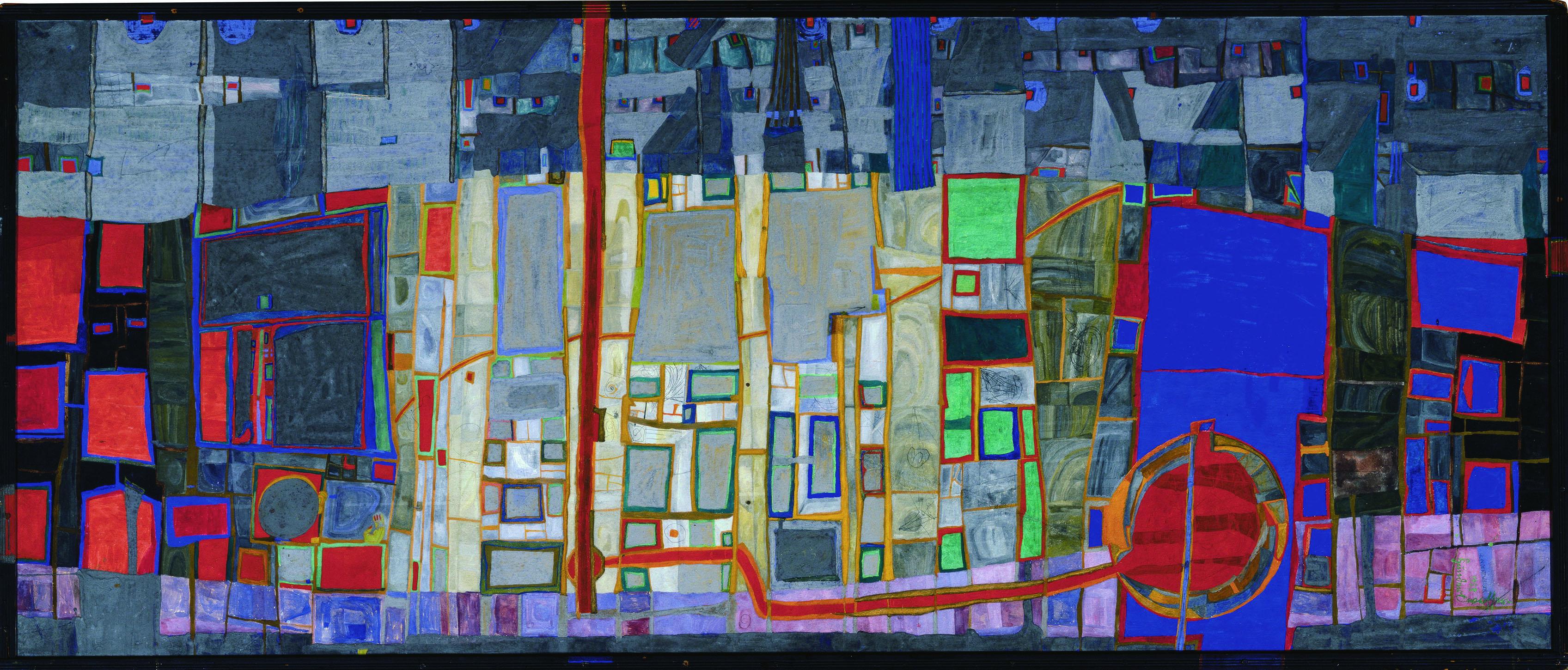

1958年,發表了自創的理論「超越無意識行為主義」(Transautomatism),百水唾棄沒有靈性的、「不道德」的直線,他認為屬於「自殺行為」的「為了形式而形式」的繪畫。百水倡議「棄絕意志,棄絕智識,棄絕『想要變得更好』的念頭,棄絕野心。」他鼓吹師法自然,從花草樹木中重新提煉出形式與觀點。一如他為自己所取的化名「百水」,熱愛水的他,開發了「水滴」及「螺旋線條」這兩種母題,共同成為他的繪畫與建築中常見的動機。而這些水滴與螺旋的存在,並非只為了藝術形式而降落與流動於畫紙之上。它們交匯成為城市,在腳底下滋養出腐植層,在頭頂生出樹冠與花朵,有一天他更以具體的實踐—「建築」將他的想法落實於城市之中,並將之名為「魔法」。

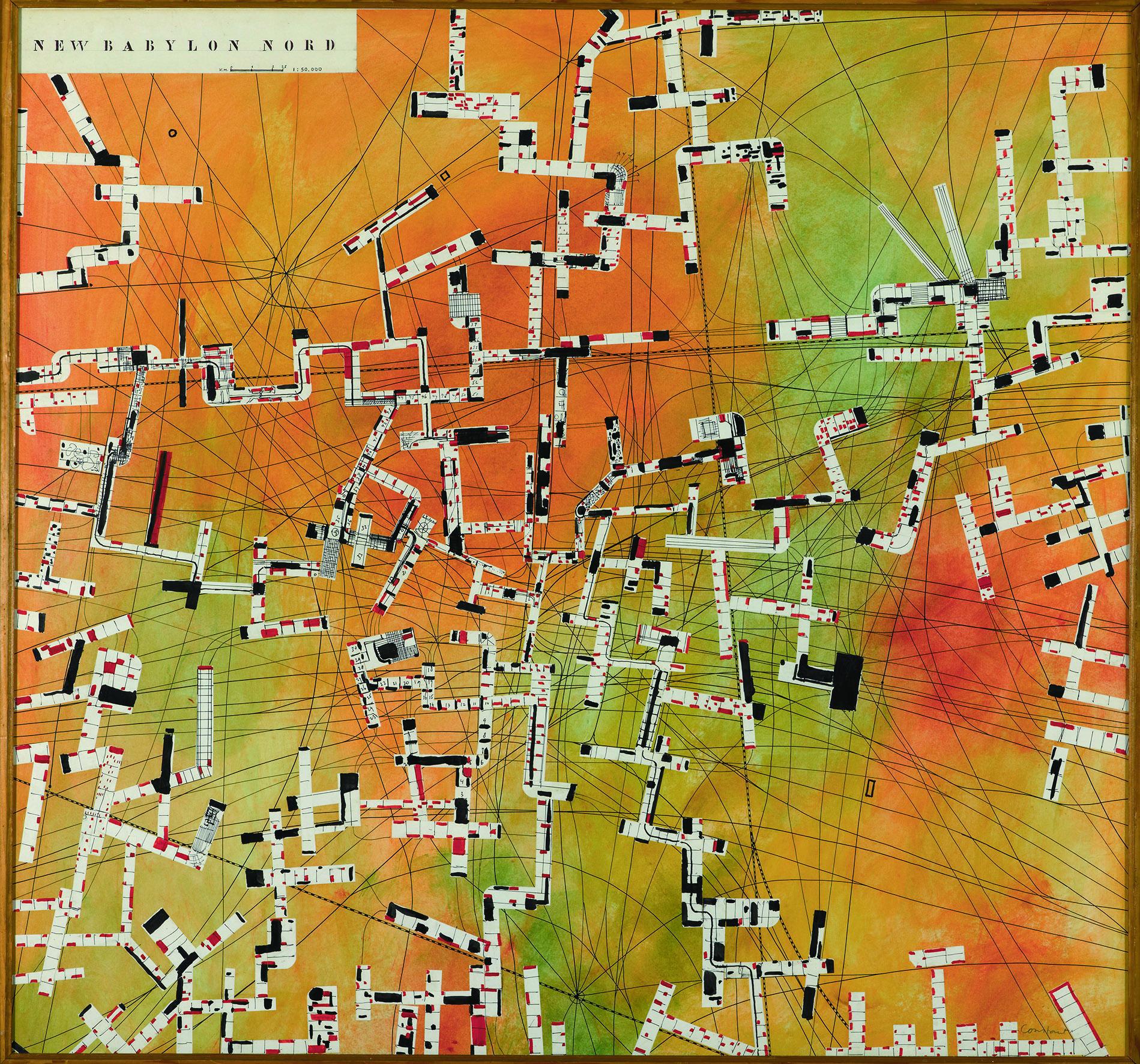

康士坦特1958年畫作〈新巴比倫之北〉 Constant, New Babylon Nord, Collage, watercolor, 99.1×106.3cm, 1958. Collection Gemeentemuseum Den Haag, The Hague, The Netherlands

對位複調的異地唱和

百水的12幅繪畫作品曾於1961年登上日本當時推廣當代藝術的重要雜誌《水繪》(Mizue,みづゑ)6月號封面;同年,他也得到東京國際藝術展的每日賞,並受邀至東京畫廊展覽。百水除了和藝術家池和田侑子(Yuko Ikewada)小姐結為連理之外,也和一批東京前衛派的藝術家,如「具體派」的吉原治良(Jiro Yoshihara)等人成為好友。兩者之間確實有相當頻繁的互動,也藉由各種方式表達了對彼此的欣賞認同。

然而,當我們更進一步觀察百水與東京前衛派在理念與創作手法上的異同,會發現有不少可以對應,卻也有相當明顯的歧異。比方說「代謝派」有機而非機械性的紙上城市藍圖,可以在百水頂上開花的建築物找到呼應。但當我們再趨前細查,便會發現「代謝派」試圖創造更多人居空間的動機,和百水認為人類非法竊取大片領土,必須還復給自然,是人類該去適應自然與之共處的態度不同。

「物派」反對形式主義,企圖返還事物「原本狀態」,拋棄人造觀念或去變造自然的態度,與百水的宣言與理念似乎不謀而和。但是「物派」更極端地以極簡的方式直接展陳物件本身,強調它們本身得以言說自身,無需人類「符號」介入改善或是過多的詮釋,其作法和百水的藝術風格又完全相左。

至於東京前衛派中的「超現實主義」一派,像是草間彌生以圓點及線條組構出介於現實與幻象之間的畫面,乍看與百水的作品也有異曲同工之妙,然而她以強迫性重複繪畫語彙來進行自我療癒的歷程,和百水企圖更深刻地理解與捕捉宇宙奧妙的初衷,又不盡然相同。

雖則沒有直接的明證以說明其交互的影響,但是更重要的,不是去呈現二者之間一對一的關係,而是藉此看見觸發二者創作的強烈動機,共同抗拒著的「對立面」究竟為何。其對位複調的異地唱和,東西方皆然的眾聲喧譁,所交響出一個不僅限於個人或地方的,對「現代性」之宰制進行世界性的反思與行動,甚至演變成為接近藝術陣線或是聯盟的趨勢。

並且,通過與「東京前衛派」作品的交會與並置,來回看百水看似童趣純真、樸實自然,甚至常被視為「媚俗」的建築與繪畫,我們便可以更清楚地看見這些作品中,其實潛在的那長期為藝評或大眾所忽視的「前衛」特質。

百水1953年畫作〈城市167〉Friedensreich Hundertwasser, 167 The City, Oil and casein on wood fiberboard, 75×174.7cm, 1953. Artothek des Bundes, Long term loan to the Belvedere, Vienna

百水1955年畫作〈大路224〉Friedensreich Hundertwasser, 224 The Big Way, PVA on canvas, 158×158cm, 1955. Belvedere, Vienna