C-LAB聲響實驗室的未來想像

專訪C-LAB研究組總監游崴與C-LAB聲響 實驗室計畫主持人林經堯

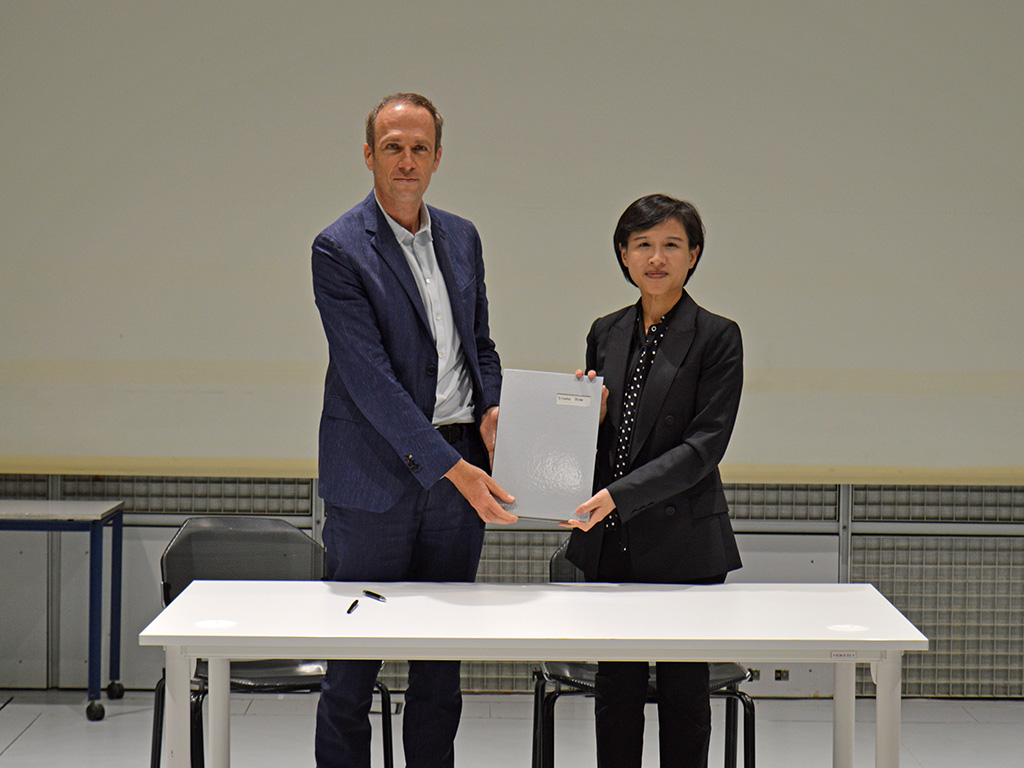

文化部部長鄭麗君(右)2018年9月中旬親赴法國,與IRCAM總監馬德內共同簽署合作意向書,

確立將合作於C-LAB設立聲響實驗室。(圖版提供:文化部)

空總台灣當代文化實驗場(以下簡稱「C-LAB」)自2018年8月18日起正式啟動,並宣布未來六年建構計畫;今年1月上旬,文化部公開說明C-LAB六年建構計畫第二期(2020-2023)的整體發展計畫,將以藝術、科技、社會為三大發展面向,分別建構「當代藝術」、「音像媒體」和「社會創新」三大實驗平台,並陸續與國際知名跨領域實驗機構進行交流,洽談深度合作的可能。其中,C-LAB去年年底已和法國龐畢度中心的聲響與音樂研究中心(Institut de recherche et coordination acoustique / musique,以下 簡稱「IRCAM」)簽署合作協議,C-LAB隨即於今年1月底舉辦「混聲集會」國際論壇,IRCAM總監馬德內(Frank Madlener)特別來台出席論壇發表專題演講,雙方全面展開「C-LAB聲響實驗室」的建構計畫。

「混聲集會」國際論壇現場一景(圖版提供:空總台灣當代文化實驗場)

在被視為是「VR應用元年」的2017年之後,科技之於各類創作實踐的運用與在影像書寫的理論更是成為顯學與趨勢,相對於視覺之於藝術、影像、劇場、電影等領域的突破,聲音與聲響文化的研究和發展也在其中扮演不容忽視的角色。台灣音像和聲響的創作與文化生產,同樣為C-LAB著重的面向之一。隨著C-LAB跨域協作及合作共創等各種實驗計畫的推進,「C-LAB聲響實驗室」的成立也將為 C-LAB做為新型態機構的定位立下一塊基石。本期專輯特別邀約「C-LAB聲響實驗室」計畫主持人林經堯,請他進一步談論未來與IRCAM的合作模式以及相關規畫。而C-LAB研究組總監游崴 也於專訪當日加入對話,共同討論C-LAB如何在台灣的聲音文化與其他文化領域之間創新整合,進而形構「音像媒體生態系」。

做為台灣與亞太地區的平台

關於「C-LAB聲響實驗室」的緣起,2017年成立的「空總文化實驗室籌備小組」,經過上百場諮詢會研議出來之五個實驗平台──「當代藝術」、「數位人文」、「記憶工程」、「聲音影像」、「社會創新」,以此做為日後C-LAB的基礎,而「C-LAB聲響實驗室」即是在「聲音影像」實驗平台下的其中一項計畫;同時,文化部幾年來一直有計畫地與法國龐畢度中心洽商,尋求在未來建立深度合作關係,在二、三年的討論與醞釀之後催生了「C-LAB聲響實驗室」。林經堯表示目前設置中的「C-LAB聲響實驗室」將坐落於空總園區聯合餐廳展演空間內,工程已經發包,硬體建設預計於今年年底落成。而配合空總全區發展規劃(master plan),未來將與IRCAM合作,於基地內建制「台灣聲響研究中心」。

聯合餐廳外觀一景(圖版提供:空總台灣當代文化實驗場)

林經堯指出,台灣目前已設立的聲音研究單位為數不少,例如在學院中便有國立台灣大學的聲學實驗室、位於國立成功大學的內政部建築研究所性能實驗中心、國立台灣海洋大學的音響實驗室等,可察覺到大多著重在聲學、材料、建築等科學或技術研究;另一方面,科技藝術與科技做為藝術實踐的媒介,仍以視覺和裝置上的發展和突破為主。以上均使他們意識到,聲音做為同樣不可或缺的感知與經驗模式,關於藝術與文化層面的聲音研究與跨域整合在台灣卻是處於長期缺席的狀態,因此「C-LAB聲響實驗室」的主要任務,在於從藝術文化的向度,提供聲音技術和研發與創新的推進基地。

「C-LAB聲響實驗室」以附屬於龐畢度中心的IRCAM做為取經對象,IRCAM是在1969年由法國知名作曲家暨指揮家布勒茲(Pierre Boulez)創立,為歐洲最有歷史、規模最大的專業音樂創作與科學研究中心之一,以領頭羊之姿致力於電子音樂與聲音研發創作的發展,賦予音樂更多面的想像。近年來國際上、尤其是在法國當地,有許多文化和藝術展演與IRCAM合作,其中也時常特別突顯聲音方面的技術。長期下來,IRCAM已培養一批專業工程師支援各種新的音樂聲響創作,使藝術家、表演藝術家或音樂編曲家能夠融合科技,共同研發作品,例如現正於 龐畢度中心展出的「構建生命」(La fabrique du vivant)科技藝術特展,即是與IRCAM的年度合作成果。林經堯說,透過與IRCAM的緊密合作,除了從中觀摩、汲取IRCAM的經驗和技術,「C-LAB聲響實驗室」同時期望在雙方的交流中,引介台灣人才和傑出作品至法國和歐洲的國際場域,進而成為一個文化輸出的平台,連結歐陸文化圈;而游崴也說道,期待這個平台日後能夠成為整合亞太地區關於聲響和聲學的研究與創作基地。(全文閱讀527期藝術家雜誌)

【4月專輯│科技.藝術.人文】